EN GUISE DE POST SCRIPTUM

Debord, l’homme qui n’aimait pas les femmes

Causeur – 14 novembre 2015

Interview de Jean-Marie Apostolidès

Propos recueillis par Daoud Boughezala et Henri Graetz

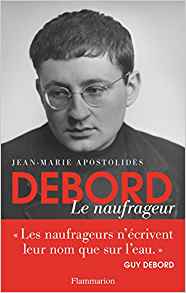

Jean-Marie Apostolidès enseigne la littérature et le théâtre à l’Université de Stanford. Il vient de publier Debord. Le naufrageur (Flammarion, 2015).

![]()

Causeur. Votre biographie de Guy Debord se singularise par un ton très libre, parfois à charge. Cherchiez-vous à casser le mythe en révélant l’homme caché derrière le pur esprit ?

Jean-Marie Apostolidès. Je me suis dit que j’allais mesurer ses idées à l’aune de sa pratique réelle, puisque Guy Debord prétendait vivre conformément à ses idées. La plupart des gens qui ont écrit jusqu’à présent sur lui appartiennent au parti dévot. Cela ne les empêche pas d’écrire des choses parfois intéressantes, mais ils restent complètement soumis à une certaine doxa qui consiste à dire qu’il n’y a pas de décalage entre ce que Debord dit dans ses livres et la façon dont il a vécu, qu’il gardait pourtant secrète. La question que je me suis posée, c’est donc : « Guy, dis-nous comment tu as vécu ? »

Pour ce faire, en plus de sa correspondance, avez-vous eu accès à des sources inédites ?

Lorsque j’ai commencé les recherches pour ce livre, il y a dix ans de cela, il y avait peu de documents accessibles, les premiers volumes de Correspondance avaient à peine paru. J’ai eu la chance de pouvoir profiter du fonds le plus riche, qui est la bibliothèque Beinecke de l’Université de Yale. Cet établissement a reçu les archives des situationnistes Sanguinetti, Khayati, Gil Wolman, Jacqueline de Jong, parmi lesquelles on trouve certaines choses proprement incroyables ! Yale avait les moyens d’acheter les archives de Debord, mais la Bibliothèque nationale de France (BNF) les a préemptées, ce qui, à mon avis, a été une erreur.

Pour quelles raisons ?

Si l’ensemble des archives se trouvaient aux Etats-Unis, elles seraient stockées avec le reste du fonds Debord et gérées avec beaucoup plus de sérieux. Il faut savoir que Debord a jeté les deux tiers de ses archives, sinon davantage. Or, non seulement il n’en reste pas grand-chose, mais les archives du fonds Debord à la BNF sont triées et expurgées. De plus, Alice Debord garde indirectement le contrôle de ces archives, en facilitant le travail de tel ou tel chercheur. Pour ma part, je ne fais pas partie des persona grata.

En somme, la préemption par la BNF a abouti à l’établissement d’archives « autorisées », de la même manière qu’il y a des biographies autorisées…

Exactement. Alice Debord a vendu les archives à la BNF pour une somme rondelette. Elle n’a pas le droit de décider qui a le droit de les voir ou pas !

À lire votre biographie, on comprend que son angle très psychologisant heurte les gardiens du temple debordien. En ramenant les concepts de « spectacle », de « situation », ou de « séparation » aux premières expériences de l’enfant Debord, ne les délégitimez-vous pas ?

J’ai gardé assez longtemps une optique philosophique de pensée, puis, au fur et à mesure que j’approfondissais ma connaissance concrète de Debord, il m’a semblé qu’il fallait prendre un autre chemin. J’ai pris conscience qu’il était resté « pogné », comme disent les Québécois, avec son enfance, c’est-à-dire qu’il n’en était jamais sorti. De plus, comme j’avais entrepris une biographie, une perspective psychologisante me paraissait non seulement légitime mais indispensable.

Par exemple, vous expliquez la notion de « séparation », centrale chez les situationnistes, en revenant sur l’absence de Martial, le père de Debord. Tuberculeux, ce dernier a d’abord vécu au sein de l’appartement familial séparé de son fils par une cloison, avant de partir mourir en province. Cette mise en perspective remet-elle en cause l’universalité du concept de séparation ?

Non, mais elle lui donne une dimension intime. Debord n’a eu ni père physique près de lui, ni image de père, puisqu’on ne lui parlait pas de Martial Debord. L’accès quasi-unique à la masculinité que le petit Guy a eu pendant son enfance et son adolescence, c’est à travers des figures de méchants. À Cannes, son demi-frère, Patrick m’a raconté : « Quand Guy avait douze ans, la grand-mère Manou faisait ce chemin à pied avec lui en lui donnant la main, avec son sac et le couteau à pain pour se défendre si quelqu’un touchait à Guy… » Et Patrick de me désigner des gens qui sortaient de cafés, plus ou moins arabes, en me disant : « Ce sont ces gens-là qu’elle lui présentait comme dangereux. Il fallait en avoir peur. »

D’où sa constante fascination pour la pègre et les « classes dangereuses » ?

Oui, sur les photos de ce bambin surprotégé vivant en symbiose avec sa grand-mère, on aperçoit un petit roi qui ne parle à personne et n’a pas de copains. Attaché à sa grand-mère et attiré par sa mère insaisissable qui n’est jamais là, il rêve à travers ses lectures, les aventures de cowboys, les films noirs, mais aussi ce que sa grand-mère lui dit. Guy pense qu’il doit être brutal pour devenir un homme.

A ce propos, vous révélez la relation incestueuse brutale qu’a entretenue Debord avec sa demi-sœur cadette, Michèle Labaste. Etait-ce un tabou seulement connu de quelques initiés ?

Personnellement, je le savais depuis bien longtemps. Il se trouve qu’en mai 1968, mon cousin germain Michel Mazeron participait au Conseil pour le maintien des occupations (CMDO). Déjà, à l’époque, il me disait que Debord se vantait auprès des camarades d’avoir couché avec sa sœur ! Bien des années plus tard, en lisant ses lettres, je me suis aperçu qu’il s’en était vanté toute sa vie, transformant l’inceste en une philosophie naturelle, comme l’avait fait Saint-Just. Or, même dans une période de libération sexuelle, ce n’est pas tout à fait gratuit de revendiquer l’inceste comme pratique sexuelle automatique. Guy forçait sa sœur. D’après les documents et les témoignages que j’ai recueillis, il forçait toutes les femmes et ne savait pas draguer.

Son ancien camarade « situ » René Viénet le dit misogyne. Qu’en pensez-vous ?

Debord souffrait d’une peur des femmes et d’une méconnaissance totale de l’univers et du corps féminins.

Lorsqu’il dirigeait de fait l’Internationale lettriste (1952-1957) puis l’Internationale situationniste (1957-1972), par sa pratique systématique de l’exclusion, Debord a instauré un culte du chef assez tyrannique. Or, dans le même temps, il rejetait tous les totalitarismes – maos, staliniens ou trotskystes. Comment expliquez-vous cette ambivalence ?

Debord n’est pas venu au dogmatisme tout de suite. Pendant longtemps, l’I.S. était d’autant plus un espace de discussions intellectuelles que Debord n’avait pas d’idées concrètes sur ce que devaient être ses principaux théorèmes. La théorie situationniste tenait plutôt du bricolage, au sens de Lévi-Strauss. Par ailleurs, Debord n’a jamais été fichu de construire une seule « situation », comme en témoigne cette note de sa main : « Les situations, il n’y en a jamais eu, je ne saurai pas dire ce que c’est puisque je n’en ai jamais fait. » Il subissait l’influence de l’un, de l’autre, il développait lui-même beaucoup d’idées, et ça a été une période magnifique. La conférence qu’il a faite pour le séminaire d’Henri Lefebvre sur la vie quotidienne est l’un de ses plus beaux textes.

C’est à partir du moment où Debord ne rencontre plus de résistance au sein de l’I.S. que l’aventure tourne vinaigre. Après 1962, les seuls situs qui se sont intellectuellement opposés à lui et l’ont dénoncé comme un tyran sont Jean Garnault et ses amis « garnaultins ». Eh bien, ils ont été virés ! Peu à peu, Debord se prend pour l’incarnation totale de l’I.S. et boulonne tous les dogmes.

Parmi ces dogmes, figure l’horizon de la révolution menée par les conseils ouvriers. Même pendant 68, quand il dirigeait le Conseil pour le maintien des occupations, puis au cours de la décennie suivante, Debord a-t-il vraiment pris cette idée au sérieux ?

Je pense que Debord s’est voulu sincèrement révolutionnaire. Mais sous le mot « révolutionnaire », on doit entendre beaucoup de choses. Pendant un bref moment, peut-être sous l’influence de Socialisme ou barbarie, il a pensé à la révolution dans un sens marxiste ou post-marxiste. Mais très vite, à partir de 68 voire plus tôt, ce que Debord entendait par le terme « révolution », c’était l’effondrement. Ce qui le fascinait, c’était la destruction d’une société, le naufrage et l’Apocalypse. Il se fichait complètement de ce qui se passerait après, et son œuvre brille étonnamment par l’absence de perspectives post-révolutionnaires

Son concept-phare de « société du spectacle » semble aussi galvaudé que mal compris, à en juger par sa surexploitation journalistique. Que signifie-t-il exactement ?

Pour Debord, la notion de « spectacle » vient en partie du théâtre. Cela signifie que les acteurs jouent sur scène devant des spectateurs qui doivent gober cette comédie et ne savent pas ce qui se passe dans les coulisses. Il en a fait une métaphore de la société, avec d’un côté les manipulateurs, qui sont les puissants, les bourgeois, les méchants, de l’autre le public, qui doit prendre ses distances, comme chez Brecht, et même se révolter. Mais, dans les années 1980, lorsqu’il écrit ses Commentaires sur la société du spectacle, il explique que cette opposition a fusionné dans une totalité. Il enlève la séparation entre spectateurs et acteurs et détruit de facto la notion de « spectacle ». Malgré tout, pour rester fidèle à sa propre théorie, il conserve le mot de « spectacle », sinon la chose.

Autre revirement de taille, au fil des ans, Guy Debord est passé d’une technophilie exacerbée – en 1958, il prônait l’automation généralisée – à un rejet radical de la technique qui culminera avec sa collaboration à l’Encyclopédie des Nuisances…

Oui, le dernier Debord rejette la technique sans vraiment la connaître. Sa méconnaissance totale de l’électronique – alors balbutiante – est peut-être l’envers de l’optimisme dont il faisait preuve dans les années 50. À la fin de sa vie, il est devenu un anti-moderne, que je compare à Léon Bloy car ils partagent la même vision apocalyptique, y compris au niveau religieux, même si Bloy se croyait inspiré par le Saint-Esprit et Debord par la Révolution. Si vous me demandez mon avis, je pense que si, du temps de Léon Bloy, cette vision des choses pouvait sembler inquiétante, à notre époque, elle l’est plus encore.

Pourquoi ?

Je ne partage pas du tout l’opinion des gens qui pensent que la France est un pays en déclin. C’est un pays qui a, au contraire, encore beaucoup à donner, moyennant un petit sursaut. Et ce sursaut est occulté par la présence au premier plan de ceux qu’Antoine Compagnon appelle les « anti-modernes ». Qu’ils soient de droite ou de gauche, ces intellectuels ont en commun un effroi devant le monde futur. Personnellement, je table sur ce futur. Pas d’une façon aveugle, puisque j’en perçois les dangers, mais à mon fils qui a votre âge, je dis : « Vas-y ! Fonce ! ».

« Cours camarade, le vieux monde est derrière toi », disait un graffiti situationniste en 68. Quelques décennies plus tard, une forme de situationnisme d’Etat (incitation à dériver lors de la Nuit blanche, art contemporain subventionné…) et l’esprit du capitalisme n’ont-ils pas récupéré puis intégré ce spontanéisme ?

Je suis assez d’accord avec Raoul Vaneigem lorsqu’il dit que la société est aujourd’hui pleine d’idées situationnistes devenues folles. Mais vous semblez prêter des intentions perverses à l’Etat. Je ne pense pas que celui-ci veuille nous manipuler. C’est une machine qui fonctionne aujourd’hui sans visée sur le futur et tente simplement de survivre. D’autres structures beaucoup plus puissantes émergent partout dans le monde. Je vis en Californie, dans la Silicon Valley, près du campus Google, aussi grand que le 13e arrondissement de Paris, qui compte 55 000 employés. L’Etat ne fait pas le poids par rapport à cette puissance monumentale ! Ses ingénieurs sont en train de modeler notre vie future d’une façon bien plus radicale que les technocrates sortis de l’ENA.

Exaltante perspective ! Vous qui avez écrit une histoire de la sensibilité[1. Héroïsme et victimisation. Une histoire de la sensibilité, Exils, 2003.], ne pensez-vous pas que cette civilisation hypertechnologique atrophie la nôtre ?

Nous subissons une mutation dans la sensibilité qui n’a connu qu’un précédent repérable dans l’Histoire : au moment de la Renaissance, des guerres de religion et des crises de la sorcellerie. Évidemment, si l’on érige en absolu le modèle d’homme né avec l’Etat, l’absolutisme, l’internalisation des émotions, la séparation public/privé et la toute-puissance de la figure du Père, on se croit aujourd’hui dans une période de non-sensibilité et de déclin. Mais il se reconstruit une nouvelle sensibilité : l’individu morcelé succède à l’individu unifié à mesure qu’un nouveau modèle remplace l’homme bien enraciné dans son sexe (au sens de « genre »). Ce nouveau sens de l’Histoire est certes un peu effrayant par rapport au modèle ancien, mais passionnant.

Un « sens de l’Histoire » que vomissait Unambomber alias Theodore Kaczinsky, le terroriste anti-industriel dont vous avez préfacé les réflexions[2. Manifeste de 1971, Theodore Kaczynski, Climats, 2009.]. Pourquoi vous être intéressé à ce technophobe radical ?

Il illustre le pôle opposé de ce que je viens de décrire. Son avocat m’avait demandé de lui écrire, de peur qu’il devienne fou avant son procès. Kaczinsky c’est en quelque sorte le contraire d’une figure américaine qui m’intéresse également : Steve Jobs, le fondateur d’Apple. Jobs a connu des problèmes personnels similaires à ceux du petit Guy Debord, puisqu’il a été adopté et refusé par ses parents. En inventant des appareils nous permettant de nous connecter les uns aux autres, il a voulu remplacer les relations émotionnelles – dont il se méfiait autant que Debord – par des relations technologiques. La force de ce fou de génie, c’est qu’il a transformé en succès commercial des produits qui modifient notre sensibilité !

*Photo: collection Labaste.

Source : https://www.causeur.fr/guy-debord-apostolides-steve-jobs-35381

![]()

Jean-Marie Apostolidès

Debord : le naufrageur

Paris, Flammarion, 2015

592 pages

Présentation de l’éditeur

Il y a plus de vingt ans disparaissait Guy Debord, l’un des derniers grands intellectuels français, figure mythique des mouvements d’avant-garde de la seconde moitié du XXe siècle. Ecrivain, cinéaste, penseur révolutionnaire, autodésigné «ennemi de son siècle», il a été le chef de file de l’Internationale lettriste (1953-1957) puis de l’Internationale situationniste (1957-1972), et, à partir de son oeuvre majeure, La Société du spectacle (1967), l’infatigable pourfendeur de la société de consommation. Mais Debord était également, selon ses mots et comme le révèlent ses archives, «un déclassé conspirateur, un aventurier ne respectant rien parce que n’ayant rien à perdre», un «enfant gâté, qui a toujours cru que le monde était fait pour lui faire plaisir et n’a jamais été capable de ressentir les choses au-delà de cet infantilisme affectif», un «Capricorne patient comme le grisou qui s’accumule dans les galeries de mines de la société». C’est qu’il était bien placé pour connaître l’homme qui se cachait derrière le mythe qu’il s’était forgé, et cette part d’ombre que l’impressionnant travail d’investigation de Jean-Marie Apostolidès met enfin au jour. Une biographie intime et sans concession où l’on découvre un homme qui construit sa vie comme une oeuvre d’art, en se rêvant tour à tour bandit, chef de bande, agitateur, général d’armée, empereur et philosophe.

Biographie de l’auteur

Jean-Marie Apostolidès est professeur de littérature française à l’université Stanford. Depuis toujours intéressé par la notion de spectacle et ses rapports avec l’histoire sociale, il est par ailleurs metteur en scène de théâtre et auteur dramatique. Il a notamment publié Les Tombeaux de Guy Debord (Champs-Flammarion, 2006).

![]()

Novembre 2018