Réponse à Bruno Guigue

Antoine Manessis – LGS – 20.11.2019

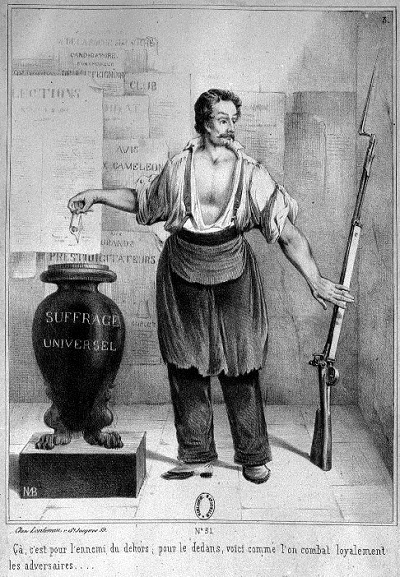

« Ça c’est pour l’ennemi du dehors, pour le dedans, voici comme l’on combat loyalement les adversaires » (Suffrage universel) – [Combattre loyalement des adversaires déloyaux, quelle foutaise !!!!!!!!]

Le très intéressant article de Bruno Guigue publié dans le Grand Soir « Le peuple désarmé sera toujours vaincu » pose la question de l’armement du mouvement populaire au sens premier du terme. Armement qui serait nécessaire pour défendre la révolution ou faire aboutir le processus révolutionnaire.

Bruno Guigue cite même Mao-Tsé-Toung en exergue de son article « Le pouvoir est au bout du fusil ». Il semble penser que « la passion de la gauche pour les élections » désarme le peuple. Il donne en exemple historique la République espagnole et Allende qui « croyaient » en la démocratie parlementaire, et donne en exemple, dans l’actualité, le cas de Moralès en Bolivie. Bien entendu si le but de cet article est de répéter, après des milliers d’autres, que les classes privilégiées n’abandonnent pas leurs privilèges sans lutte, on serait enclin à dire que l’ami Guigue enfonce des portes ouvertes. Mais essayons de pousser la critique.

La République espagnole a combattu les armes à la main. C’est le choix de classe anti-communiste des gouvernements britannique et français (plutôt Franco que le Frente Popular) et non la démocratie parlementaire qui est responsable de la défaite. Sans oublier, mais ce fut plus marginal, le maximalisme étroit des trotskistes du POUM et l’irresponsabilité « anti-autoritaire » des anarchistes, ce qui n’exclut pas le courage de la plupart d’entre eux. Erreur d’analyse donc, nous semble-t-il, de Bruno Guigue, qui consiste à accabler les Républicains d’un vice qu’ils n’avaient pas et, du coup, à absoudre les vrais responsables de la défaite.

Allende et les partis de l’Unité Populaire avaient pour leur part parfaitement conscience du danger de coup d’État fasciste. Même le MIR (mouvement de la gauche révolutionnaire), qui prônait la lutte armée depuis sa fondation en 1967, soutenait Allende. Après le putsch Pinochet/Kissinger, le PC Chilien et le MIR menèrent quelques opérations militaires mais ils furent décimés par la DINA, en 1976 lors de l’opération Calle Conferencia. Régis Debray, dans un livre d’entretiens avec le président chilien, raconte qu’à ses exhortations en faveur de l’armement des travailleurs Allende lui répond « Régis, combien d’ouvriers faut-il pour arrêter un char ? ». Question intéressante… loin des postures. Soulignons amicalement qu’il n’est pas très sérieux de parler de « croyance en la démocratie parlementaire » ou de « naïveté » en parlant de camarades de l’envergure de Salvador Allende ou Luis Corvalan, secrétaire général du PC Chilien.

D’autant que, dans l’Amérique Latine des années 1960, le débat fait rage sur les formes que doit prendre la lutte révolutionnaire : violence armée inévitable, l’exemple cubain et la théorie du « foco » (foyer) sont au centre des débats, ou alliances larges qui ouvrent une voie pacifique au socialisme. Les controverses atteignent leur paroxysme au milieu de l’année 1966, lors de la publication d’une lettre ouverte signée par des écrivains cubains accusant Pablo Neruda, militant communiste de longue date, de complaisance avec l’ennemi. Cette lettre est une attaque des castristes, dirigée contre le PC chilien engagé dans le processus qui mènera à la victoire d’Allende, et qui reflète les désaccords à l’intérieur du marxisme latino-américain.

Les Cubains évolueront, d’ailleurs, puisqu’en août 1970, quelques semaines avant le scrutin chilien qui verra la victoire d’Allende, Fidel Castro se prononcera publiquement en faveur de « l’option des urnes » choisie par la coalition d’Allende, l’UP. Le PC chilien mettait en garde, dès 1960, ceux qui voulaient appliquer mécaniquement l’expérience cubaine au Chili, alors que les conditions à Cuba sont très différentes et que « l’ampleur du mouvement des travailleurs confirme la possibilité d’un développement pacifique vers la Révolution ». En 1963 Corvalan écrit « La voie pacifique est une forme de révolution ». Il prône l’établissement de coalitions : sans cette « vaste unité il n’y a pas de révolution possible » dit-il. Les points de vue divergents se rapprochent pourtant et Fidel déclare « Sans aucun doute, dans ce cas précis, au Chili en 1970, le socialisme peut gagner avec une victoire électorale ».

Quant aux capacités militaires concrètes de la gauche, Carlos Altamirano, secrétaire général du PS, raconte : « Il n’y a pas eu entre les militants communistes, socialistes, MAPU et MIR plus de 1 500 “militaires” avec une formation minimum. Qu’est-ce que je nomme “formation militaire minimum” ? Simplement la capacité de tir avec des armes légères ». Appeler à la lutte armée dans ces conditions c’eût été appeler à un massacre plus grand encore. Le verbalisme révolutionnaire guerrier, très éloigné de sa véritable capacité politico-militaire, s’est brisé sur la réalité du rapport de forces politiques. Pour les Cordons Industriels la presse militante a vite fait, comme toujours, de prendre ses désirs pour la réalité. En aucun cas les CI ne pouvaient résister à l’armée. Surtout, n’oublions jamais que l’UP ne fut jamais majoritaire et que le rapport des forces réel n’était pas si favorable. Corvalan a justement noté que le sectarisme de certains secteurs de l’UP et le manque de travail politique d’explication en direction de l’armée ont joué un rôle dans la défaite ainsi que le refus des mêmes secteurs de l’UP à l’organisation d’un plébiscite que l’UP aurait sans doute perdu mais qui aurait « désarmé la machine factieuse ». Le rôle de la Démocratie-Chrétienne, son influence sur la moyenne et petite-bourgeoisie, fut particulièrement nocif. Ce n’est pas pour rien que Berlinguer [Italie, NdE] élabora sa stratégie de « Compromis historique » après la défaite de l’UP chilienne. Il cherchait une réponse, qu’il ne trouva pas, à une situation qu’il constatait bloquée : à savoir que 51% des voix ne permettait pas d’isoler la grande bourgeoisie et lui laissait une base de masse suffisante pour se lancer vers des actions violentes contre le mouvement populaire. C’est bien là qu’est le nœud de la question : plutôt que le fusil (où et comment s’en sert-on face à une véritable armée ?) c’est la masse en lutte qui est la force décisive. D’où la nécessité de forger un front si large et si déterminé qu’il rend la violence contre-révolutionnaire inopérante. D’ailleurs n’oublions pas le fiasco de Che Guevara en Bolivie qui a donné raison au PC Bolivien et a calmé les ardeurs des partisans de la lutte armée.

Quant à Moralès, ce n’est pas une « passion » pour la démocratie représentative qui est à l’origine du putsch mais une contre-offensive au niveau continental de la part de l’impérialisme étasunien. Moralès et toutes les forces progressistes en Amérique Latine ont suffisamment payé pour savoir à quel point ils sont « loin de Dieu et proches des États-Unis » et de son gros bâton, le « big stick » cher au président Théodore Roosevelt. Evo a perdu une bataille mais le peuple bolivien n’a pas perdu la guerre. Mais nous devons retenir que c’est le basculement de l’armée dans le camp contre-révolutionnaire qui a permis aux marionnettes de la CIA de prendre le pouvoir, et qu’au Venezuela, c’est au contraire la fidélité de l’armée qui a sauvé Chavez, puis Maduro. Et, un peu de réalisme, non pas le peuple en armes. Le peuple a évidemment pesé dans le rapport de forces mais le rôle de l’armée fut central. Cette situation est le résultat d’une politique et d’une histoire (Chavez était issu de l’armée).

Il ne s’agit pas de proclamer l’armement du peuple pour être en situation de le réaliser. Ni de croire que l’absence de lutte armée veut dire l’absence de lutte. La vraie question politique c’est qui isolera qui. C’est la bonne évaluation du rapport de forces entre le camp populaire, le plus large possible, et ses adversaires. La lutte armée ne peut évidemment pas être exclue d’office. Il y a même des circonstances qui la justifient pleinement. Mais elle n’est pas plus inéluctable que tout autre phénomène social et politique. Ce sont les circonstances historiques qui permettent de trancher. La Tchécoslovaquie devient socialiste à la suite du « Coup de Prague ». Il n’y a pas eu de lutte armée. Parce que l’Armée Rouge, qui avait libéré le pays, était présente, parce que le rapport international des forces permettait aux communistes de s’emparer du pouvoir. A contrario les communistes grecs qui menèrent une lutte armée acharnée et héroïque – officiellement de 1946 à 1949, en fait dès 1944 – sont écrasés pour les mêmes raisons qu’en Tchécoslovaquie, mais inversées : la Grèce est dans la sphère d’influence impérialiste et ce sont les armées anglaises puis étasuniennes qui interviennent de façon décisive dans le conflit.

La question n’est donc pas d’affirmer dogmatiquement que « Le pouvoir est au bout du fusil ». Mao précisait d’ailleurs lui-même dans ce même texte, relativisant son aphorisme : « En Chine, la forme principale de la lutte, c’est la guerre, et la forme principale de l’organisation, c’est l’armée. C’est en cela que réside les différences entre la Chine et les pays capitalistes ». Le pouvoir est donc au bout du rapport des forces politiques, sociales, idéologiques, internationales et nationales. Il réside dans la capacité des prolétaires de prendre la tête d’un bloc hégémonique, que les révolutionnaires pourront opposer aux contre-révolutionnaires. Les bolchevicks s’emparent du pouvoir non parce qu’ils ont des armes mais parce qu’ils se font les porteurs des revendications du peuple qui est armé du fait de la guerre et qui du coup les soutient. D’ailleurs, Lénine lui-même n’excluait pas, le passage pacifique au socialisme.

Le fusil ne règle rien. Affirmer que « le pouvoir est au bout du fusil » n’apporte aucune réponse au marasme de la gauche. Au contraire craignons que notre discours ne se radicalise parallèlement à notre relative impuissance politique, un peu par compensation….Quant au culte de la démocratie parlementaire… il y a bien longtemps que notre peuple, en s’abstenant massivement aux élections, a relativisé cette question. Ce qui manque aux élections c’est un projet progressiste alternatif pour mobiliser les classes populaires. Ce qui a permis à la droite au Brésil, en Grèce, en Italie et ailleurs de gagner, c’est l’abstention massive des classes populaires, légitimement déçues par des politiques dans le meilleur des cas mi-chèvre, mi-chou et nous savons, au moins depuis Saint-Just, que « Ceux qui font des révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau ».

Je finirai sur un accord avec Bruno Guigue concernant les médias. Il y a là un front que nous sous-estimons. Non seulement il faudra exproprier les capitalistes qui tiennent 95% des médias de masse mais faire en sorte que ceux-ci soient socialisés. Ce qui ne veut pas dire qu’un « comité du Parti » doive diriger les journaux. Mais que des collectifs de travailleurs de la presse (journalistes, ouvriers, techniciens, etc.) et des lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, usagers, gèrent les journaux (papier, télé, radio, informatique…) pour qu’ils puissent exprimer les expériences, les débats, les propositions, les attentes du monde du travail et des classes populaires. Nous en sommes aujourd’hui non pas à combattre les analyses de l’adversaire de classe et à proposer les nôtres mais à essayer de faire connaître… les faits. Si, demain ou après-demain, un gouvernement progressiste parvenait au pouvoir, la libération des médias de la tutelle du capital sera prioritaire.

Antoine MANESSIS est un militant communiste et un historien, qui a créé et qui anime le blog NBH-pour un Nouveau Bloc Historique

Source : https://www.legrandsoir.info/reponse-a-bruno-guigue.html

URL de cet article : http://blog.lesgrossesorchadeslesamplesthalameges.fr/index.php/reponse-a-bruno-guigue/

Novembre 2019

0 Comments