Stanislawa Przybyszewska

Aniela Pajak : Autoportrait avec sa fille Stanislawa

« Je sais que tu as beaucoup souffert à cause de moi », écrivait l’homme de lettres polonais Stanislaw Przybyszewski à l’artiste peintre Aniela Pajak, mère de leur fille naturelle, Stanislawa. « Mais, pense un peu […] je suis apparu et je t’ai donné un enfant. N’est-ce pas un coup de chance d’être une mère et de savoir que le père de ton enfant n’est pas juste n’importe qui – mais moi ? »

Stanisław Przybyszewski était un célèbre dramaturge, poète et essayiste polonais. Il a joué un rôle majeur dans la vie culturelle polonaise assumant le multiple rôle de penseur, de provocateur et de briseur de tabous au début du XXe siècle, qui a même flirté d’assez près avec le satanisme.

À ses yeux, sa carrière était bien plus importante que ses enfants. Aussi, était-il loin de se douter qu’une de ses filles allait marcher sur ses traces, aussi bien intellectuellement qu’artistiquement.

Mais Stanisława Przybyszewska a grandi sans son père. Elle ne l’a vu pour la première fois qu’à l’âge de cinq ans, et il ne l’a reconnue et ne lui a donné son nom qu’alors qu’elle en avait treize, et encore : sur l’insistance de ses oncles maternels après la mort de sa mère. Przybyszewski craignait la jalousie de sa femme, Jadwiga Kasprowicz, ce qui ne l’avait pas empêché, pendant toutes ces années, d’échanger des lettres avec Aniela, lui faisant accroire qu’ils étaient toujours tout l’un pour l’autre.

Dans cette correspondance, où il s’entretient avec elle de l’éducation de Stanislawa, il souhaitait qu’elle ne fût pas trop choyée :

« Rends-la fière et forte […] J’aimerais voir Stasia grandir et devenir quelqu’un qui soit capable de cracher à la face du monde et de lui dire “Bas les pattes ! Mon père est Stach Przybyszewski” ».

Aniela était très fière d’avoir un enfant de lui et voulait que sa fille soit la leur, pas seulement la sienne. Mais il faut admettre qu’elle n’a jamais été pour lui qu’une vague confidente, toujours disposée à lui prêter de l’argent quand il en avait besoin. Malgré tout cela, Aniela a élevé sa fille dans le respect et même dans l’admiration de son père, sans jamais lui révéler qu’il n’avait jamais contribué à leur subsistance, et sans jamais non plus commenter son absence. Tout ce que la future Przybyszewska a appris de sa mère, c’est que les femmes doivent être autonomes.

Née à Cracovie en 1901, elle n’était qu’un des nombreux enfants que Stanislaw avait eus avec différentes femmes. Cependant, et peut-être justement à cause de ce manque et de cette absence, elle a tout fait pour devenir, comme lui, un dramaturge reconnu. Pour son malheur, elle a également partagé avec son père – c’est lui qui l’y a initiée – une addiction à la morphine qui allait devenir la cause principale de sa mort, comme, d’ailleurs, celle de son mari et celle de son géniteur lui-même.

Si Przybyszewska admirait son père, elle admirait aussi sa mère, peintre de talent, qui n’a été en mesure de poursuivre sa carrière et de l’élever que grâce au soutien d’une riche famille qui l’a financièrement prise en charge. C’est dans ces conditions que la mère et la fille ont vécu dans plusieurs endroits d’Europe, notamment à Berlin, à Lvov et à Paris.

À la mort de sa mère, Stanisława s’est retrouvée seule au monde à l’âge de 11 ans. Elle est alors partie vivre en Suisse, dans une autre famille qu’Aniela avait priée de s’occuper d’elle, lorsqu’il était devenu certain qu’elle allait mourir de pneumonie.

Et c’est la famille qui l’avait soutenue de son vivant qui a pris en charge les études de sa fille après sa mort, jusqu’à ce qu’elle ait 19 ans.

Dès son plus jeune âge, Stanislawa a montré un intérêt certain pour les sciences, la musique, les langues et la littérature. Il lui est même arrivé de glisser des termes techniques dans ses écrits ultérieurs. Tout au long de ses études, on peut dire qu’elle s’est montrée pugnace et disciplinée, s’efforçant toujours d’être meilleure élève que les autres.

Jusqu’à ce qu’en 1914, sans doute à cause de la guerre, la famille au sein de laquelle elle vivait doive quitter la Suisse. Pour faire face à cette nouvelle situation, Stanislawa s’installa chez la jeune sœur de sa mère, Helena Barlińska, qui vivait alors à Vienne, avec son mari et ses enfants. Dans ce nouveau foyer, elle allait passer beaucoup de son temps seule, à écrire des essais, des poèmes et des histoires, et à beaucoup lire. Deux ans plus tard, en pleine Première guerre mondiale, toute la famille s’en retournera vivre à Cracovie.

Przybyszewska écrivait et parlait couramment quatre langues : l’allemand, l’anglais, le polonais et le français. Le multilinguisme fut, sans aucun doute, la clé de son succès, non seulement parce qu’elle était capable de lire les œuvres d’un très grand nombre d’écrivains d’horizons divers, mais parce que cela permettait aussi, à ses propres œuvres, de toucher un public beaucoup plus vaste et plus varié. Elle était sûre qu’elle avait quelque chose à dire, mais en attendant la gloire, il lui fallut étudier, à Cracovie, pour devenir enseignante. Elle débuta dans ce métier à Nowy Sącz, dans une école dirigée par l’Ordre des Sœurs de l’Immaculée Conception.

Retrouvailles avec un père et une patrie

Stanisław Przybyszewski et sa première femme Dagny

Ce n’est qu’à l’âge de 18 ans, en 1919, que débutent réellement les relations de Stanisława et de son père. Il venait de se réinstaller en Pologne, après avoir vécu dix ans à Munich, et c’est en assistant à une conférence qu’il donnait à Cracovie sur « Les énigmes de la Vie et de la Mort », qu’elle le revit pour la première fois depuis sa petite enfance.

Przybyszewski était alors tout prêt à exercer une influence sur la vie et sur la carrière de sa fille, mais sa femme était jalouse de l’adolescente : pour éviter les scènes, ils durent se voir en cachette, comme des amants adultères, et entamèrent une correspondance. Stanisława ne venait pas seulement de retrouver un père mais aussi une patrie : un an tout juste après que la Pologne fût redevenue indépendante. Il y a eu des gens pour estimer que la relation du père et de la fille était devenue un peu trop étroite, et pour dire, à tort ou à raison, qu’il y a eu entre eux une attraction incestueuse.

Deux ans plus tard, Przybyszewski trouvait un emploi à Poznań – à la poste – et se voyait chargé de superviser la préparation d’un nouveau dictionnaire polonais-allemand. Il avait obtenu cet emploi à la poste grâce à l’un de ses admirateurs, Wacław Dziabaszewski, qui en était le directeur adjoint.

Dziabaszewski trouva également un emploi à sa fille, mais elle ne put le supporter que pendant quelques semaines, ne se sentant absolument pas faite pour un travail aussi routinier. Ce qu’elle savait faire le mieux, c’était écrire et penser. Elle reprit donc son travail dans l’enseignement et se remit à l’étude des langues et de la musique.

Déménagement à Dantzig

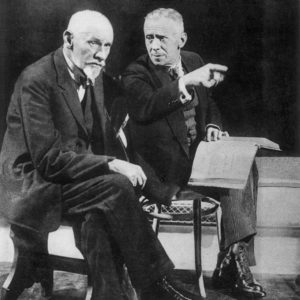

Stanislaw Przybyszewski et Ludwik Solski, 1927

Son père avait été l’un des fondateurs du célèbre bimensuel Zdrój (Printemps). Par ce magazine, elle eut l’occasion de rencontrer des intellectuels, des artistes et des peintres qui avaient coutume de s’y réunir. C’est au cours d’une de ces rencontres qu’elle fit la connaissance de son futur mari : Jan Panieńśki, qui était à la fois peintre et étudiant en sciences.

Plus tard, en raison de la jalousie persistante de Jadwiga, l’épouse de Przybyszewski, elle rompit tous liens avec son père et ne voulut plus le revoir. L’enchantement initial avait peut-être aussi cessé d’opérer. Il semble qu’elle ait également revu à la baisse l’admiration qu’elle avait éprouvée pour ses qualités intellectuelles et artistiques.

Elle s’en retourna alors chez sa tante, à Varsovie, et là, elle trouva un emploi dans une bibliothèque communiste, qui était aussi un lieu de rencontres. Elle finit par se faire arrêter, emprisonner et interroger : on la soupçonnait d’avoir organisé des activités clandestines – mais elle fut libérée au bout d’une semaine, faute de preuves.

La dernière ville où Przybyszewska ait vécu est Dantzig (aujourd’hui Gdańsk). Elle y était retournée parce que son mari y avait obtenu un poste d’enseignant dans un établissement polonais du secondaire (Dantzig était une ville à majorité germanophone. Les Polonais n’y étaient qu’une minorité). C’est une ville qu’elle n’a jamais aimée, mais elle n’allait plus jamais la quitter.

En 1925, son mari mourut inopinément à Paris, où il était boursier, d’une overdose de morphine. Il avait commencé à s’y adonner pendant la guerre, sur le front de l’Est. En tant que veuve d’un des professeurs, elle reçut de l’aide du lycée. Cependant, elle fut contrainte de s’installer dans une pièce minuscule, dans un des baraquements utilisés pour les camps d’été.

Baraquements dans lesquels elle a vécu depuis 1923.

Elle y a vécu ses douze dernières années dans des conditions très primitives. Sa chambre était humide et pas chauffée, chose inimaginable pendant les hivers de l’époque, même s’il lui arriva d’obtenir un peu de charbon des parents d’un de ses élèves.

Cependant, rien ne pouvait l’arrêter, même le froid. Elle travaillait de longues heures dans la nuit et se couchait à 5 ou 6 heures du matin. Elle a affirmé que, pendant la journée, elle était absolument incapable de supporter son anxiété. En lutte contre le froid, elle était forcée de plonger périodiquement ses mains dans une bassine d’eau chaude, pour pouvoir continuer à écrire.

La révolution

Le sujet principal de l’œuvre de Przybyszewska est la Révolution française. Elle insiste dans ses écrits sur le fait que toutes les révolutions du XIXe siècle se sont soldées par des échecs parce qu’aucune n’a eu de génie à sa tête. Il n’en a pas été de même dans le cas de Maximilien Robespierre, car il possédait « l’harmonie et l’équilibre intérieurs qui sont les marques d’un véritable génie ». Elle était convaincue que ce n’est que dirigé par un génie de ce type qu’un mouvement émancipateur pouvait avoir une direction et un élan. « La pensée, la volonté, l’énergie d’un seul cerveau humain doivent pénétrer une société entière et décider de tous ses mouvements » écrivait-elle.

Stanisława était très stricte et disciplinée. Selon sa philosophie de vie, les artistes devaient faire des sacrifices et même travailler contre leur propre volonté pour réussir. Elle a complètement renoncé à tout travail alimentaire pour devenir écrivain. Même les prestations de quatre heures par jour en quoi consistait son poste à l’école prenaient trop de son temps précieux. Elle préférait mourir de faim et vivre dans des conditions de plus en plus précaires, pourvu qu’elle eût le temps d’écrire.

Elle vivait comme un ermite. Comme elle n’avait personne à qui parler, elle a commencé à rencontrer des problèmes d’élocution. Le seul moyen qu’il lui restait d’échanger des idées et de dialoguer avec d’autres personnes était de leur écrire des lettres. Elle en écrivait de très longues et correspondait avec des personnages exceptionnels tels que Thomas Mann, Leon Schiller, Jean Cocteau et Georges Bernanos.

Écrire des lettres était pour elle une expérience cathartique. Elle pouvait écrire jusqu’à 80 pages, et finissait parfois par ne même pas les envoyer. Elle écrit :

« Je suis affreusement seule, mes rencontres avec les directeurs du Gymnase ont pratiquement cessé. Leur fils, à qui j’enseignais les langues, a été envoyé en Pologne. »

Bien qu’elle ait critiqué le capitalisme et préféré par-dessus tout étudier et écrire, l’argent a toujours été une question importante pour elle. Il l’est toujours quand on n’en a pas. Elle se rendait compte que l’argent est un élément important de la vie : « L’argent est un ingrédient de la vie, tout comme le sang, l’air et l’eau », a-t-elle écrit dans une de ses lettres à Iwi Bennet, l’une de ses demi-sœurs. Cependant, la voie qu’elle s’était choisie ne pouvait, dans sa situation, que la conduire vers l’endettement, la maladie et la solitude. Sans compter que, dès qu’elle avait quelque argent, elle achetait de la morphine, souffrant terriblement du manque dès qu’elle en était privée.

Elle survivait grâce à ce qu’elle recevait de sa tante et du gouvernement. Jusqu’à ce que cette aide lui fût retirée lorsqu’elle refusa de suivre une cure de désintoxication. De sorte qu’il ne lui est plus resté, en fin de compte, que la nourriture et la chambre que lui donnait l’école de Dantzig.

Elle a tenté d’expliquer :

« Une véritable amitié serait possible avec quelqu’un, s’il n’y avait cette pauvreté abjecte dans laquelle je vis, qui dresse une barrière invisible entre moi et les gens qui mènent une vie normale. »

La barrière invisible était surtout dressée par la drogue, cause première de la pauvreté abjecte, mais Przybyszewska vivait dans un monde parallèle – son monde à elle, quoi qu’il fût devenu. Bien qu’évitant comme la peste de lire les journaux, elle était sûre que quelque chose de terrible allait se produire. Le dramaturge et co-auteur des traductions de ses lettres en anglais, Daniel Gerould, a fait remarquer que « la grande dépression, le chômage de masse et la montée du nazisme ont coïncidé avec sa propre double détérioration : celle de sa santé et celle de ses moyens d’existence ».

La période qui a suivi la Révolution française – la période napoléonienne – a donné lieu à une puissante et longue stimulation du nationalisme. Przybyszewska était convaincue que tous les acquis de la Révolution française seraient détruits par les vagues montantes du nationalisme et du capitalisme, qui ont balayé l’Europe dans la première moitié du 20e siècle.

L’affaire Danton

L’affaire Danton, mise en scène de Jan Klata, photo : Bartosz Maz / Teatr Polski we Wrocławiu

« Je n’ai jamais été fidèle à personne aussi longtemps que je l’ai été à Robespierre », a écrit Przybyszewska. La Révolution et Robespierre sont les personnages centraux des deux pièces de théâtre qu’elle a laissées. Elle allait jusqu’à suivre le calendrier révolutionnaire pour dater ses lettres.

Elle a commencé à étudier la Révolution et à s’en inspirer après avoir, enfant, avec sa mère, visité les musées parisiens. La lecture de La mort de Danton de Georg Büchner l’a fortement marquée et inspirée. Mais dans ses œuvres personnelles, il n’y a rien de romantique : elle a très tôt adopté la Neue Sachlichkeit, ou « nouvelle objectivité », qui a été une réaction à l’expressionnisme, dans la littérature allemande du début du XXe siècle.

Son œuvre la plus importante est sans conteste L’affaire Danton. Elle s’articule autour du conflit qui oppose Danton à Robespierre. On peut dire aussi qu’elle a littéralement introduit le passé dans le présent, parce qu’elle s’est servie de la France révolutionnaire pour décrire la situation politique et sociale de l’Europe à son époque.

Son préfacier, Daniel Gerould, qualifie la pièce d’« étude brillante des mécanismes du pouvoir politique et de l’inévitable dérive de la révolution vers le totalitarisme, par un écrivain ressentant une profonde sympathie pour la cause d’un changement social radical ».

Son autre pièce, écrite en allemand, Thermidor, consacrée à la chute de son héros Robespierre « prédit – toujours selon Gerould – que les haines nationales, les guerres et l’accroissement du capital, allaient défaire tout ce qu’avait fait la Révolution et corrompre l’homme du XIXe siècle » .

Stanisława était une révoltée tout acquise à l’idée de révolution. Pour Gerould, Brüchner et Przybyszewska appelaient tous deux de leurs voeux « la destruction des vieilles structures, de l’injustice et de la corruption ».

De son vivant, son œuvre est restée pour l’essentiel inconnue, même si L’Affaire Danton a été mise en scène par Edmund Wierciński en 1931, sur l’insistance de Léon Schiller. Elle a été reprise 40 ans plus tard (en 1967) par Jan Krasowski au Théâtre polonais. Et, comme on sait, en 1983, l’histoire a été portée sur grand écran par Andrzej Wajda. Son œuvre littéraire en polonais se trouve dans les archives de l’Académie polonaise des sciences à Poznań.

La mort

Paradoxalement, Stanisława ne s’est jamais habituée à la solitude. Dans une lettre à Thomas Mann, elle se plaint d’en être fatiguée. Femme, issue du prolétariat et autodidacte, il est évident qu’elle a eu du mal à s’intégrer à la société éduquée de son temps. Deux mois après l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1934, elle écrivait à Mann :

« J’en ai assez, plus qu’assez, de ce monde ! Un monde où je ne peux survivre qu’en me cachant ».

Un peu plus loin, elle ajoute :

« Maître, s’il te plait, procure-moi la mort ! Aie pitié de moi, que je ne sois pas livrée à ces gens-là ».

Dans une autre lettre, de novembre 1934, elle lui écrit :

« Je n’en peux plus. Je n’ai plus de pain et je ne peux pas m’en passer. Le froid me torture. Chaque objet de ma chambre est lourd de douleur, chacun de mes muscles recèle une double douleur, à la fois spirituelle et physique, impossible à imaginer. Et rien ni personne n’y apporte de réponse. Si j’avais su qu’une telle souffrance était possible, j’aurais refusé de venir au monde. »

Elle est morte de faim, de froid, de morphine et de tuberculose le 15 août 1935. Elle est enterrée dans un cimetière pour athées.

Hillary Mantel a dit d’elle qu’elle était littéralement « morte de Robespierre ». On peut soutenir qu’au contraire, elle a fini par mourir « malgré Robespierre » et la force qu’elle a bon an mal an puisée en son héros… hélas trop tard, victime des circonstances d’une vie particulièrement tragique, dont ses deux géniteurs peuvent être tenus pour grandement responsables.

Il n’y eut que trois personnes pour suivre son enterrement. Un enterrement bien modeste, comparé à celui de son père, dont le cortège funèbre, en 1927, s’était étiré sur plus d’un kilomètre, et qu’avaient suivi des dignitaires de l’État et de l’Église, des doyens de collèges et d’universités, des écrivains et des journalistes.

Bibliographie :

Kazimiera Ingdahl, A gnostic tragedy : a study in Stanisława Przybyszewska’s aesthetics and works, Stockholm, Almqvist & Wiksell International, 1997.

Jadwiga Kosicka et Daniel Charles Gerould, A life of solitude. Stanisława Przybyszewska. A biographical study with selected letters, Evanston (Illinois), Northwestern University Press, 1989, XVII-247 p. (lire en ligne [archive]).

Jolanta Kajzer, Haiku dla Stanisławy Przybyszewskiej : Haiku for Stanisława Przybyszewska, Gdańsk, Marpress, 2017, 71 p.

Seul ouvrage existant en français :

Stanisława Przybyszewska, L’Affaire Danton, L’Âge d’homme, coll. « Classiques slaves », 1982, 198 p. (lire en ligne [archive]) (traduction et présentation de Daniel Beauvois).

Janet G. Tucker, « A Life of Solitude. A Biographical Study with Selected Letters of Stanislawa Przybyszewska », The Sarmatian Review, vol. XIX, no 2, avril 1999 (lire en ligne [archive]).

J’ai pillé, pour ce trop bref et trop sec résumé, Daniel Gerould (introduction à The Danton Case & Thermidor) et un article d’Alexis Angulo

c.l. pour Les Grosses Orchades.

URL de cet article : http://blog.lesgrossesorchadeslesamplesthalameges.fr/index.php/stanislaswska-przybyszewska/

6 mai 2021

0 Comments