Nausicaa la Sicilienne

Butler l’a vue ainsi…

La muse Polymnie

Peinture à l’encaustique sur une dalle d’ardoise, haute de 38 cm. Portrait d’une jeune femme vêtue d’un léger drapé, se préparant à jouer d’un instrument à cordes qu’elle tient de la main gauche. Copie supposée ou imitation d’une peinture antique d’époque romaine, « trouvée » dans la région de Cortone. La peinture a été acquise au XIXe siècle par le Musée de l’Académie Étrusque de Cortone (MAEC).

Polymnie était la Muse de la Rhétorique et de l’Éloquence

[On lui prêtait la faculté d’inspirer les aèdes et auteurs des poèmes et des récits les plus admirables. Elle était en Grèce la patronne du chant, de la rhétorique et de l’éloquence.]

… au point d’en photographier le tableau, pour en faire le frontispice (en noir et blanc : 1897 !) de son livre et d’écrire :

« photo ( …) d’une peinture qui se trouve au Musée de Cortone. C’est une dalle d’ardoise légèrement brûlée et on pense qu’elle est grecque. On la croit de l’ère chrétienne, mais aucune date plus précise ne peut lui être attribuée. On m’a assuré à Cortone qu’elle avait été trouvée par un homme qui était en train de labourer son champ et qui était boulanger. Les dimensions s’y prêtant, il l’aurait utilisée pendant quelque temps comme porte pour son four, d’où elle a été heureusement enlevée et transportée au musée où elle se trouve aujourd’hui. »

C’est sans doute l’histoire qu’on servait aux étrangers de passage à la fin du XIXe siècle. Elle a changé aujourd’hui. D’après un article paru dans La Nazione d’Arezzo, voici, à l’intention des curieux (les autres, vous pouvez sauter) sa véritable histoire :

Résumé :

Cette peinture a un très long parcours : elle a fait son apparition à l’Académie en 1744, Les Nuits de Cortone la disant découverte dans la région de Petrignano, sur une propriété des Passerini. Après toutes sortes de tribulations, y compris judiciaires, elle n’a été admise dans les collections de l’Académie qu’en 1851. Dès les débuts, un vaste débat s’était ouvert, aux fins de déterminer s’il s’agissait d’une vraie peinture antique ou d’un faux d’époque moderne. Aujourd’hui, c’est la seconde hypothèse qui est généralement acceptée, bien que tout le monde soit également d’accord pour estimer qu’il ne s’agit pas d’un faux commercial mais d’une œuvre originale du XVIIIe siècle, réalisée, croit-on par Carlo Paderni, copiste romain de peintures antiques, peut-être sur commande de Marcello Venuti, fondateur de l’Académie et découvreur d’Herculanum.

La peinture s’inspire précisément d’une fresque exhumée à Herculanum. Venuti voulait prouver, semble-t-il, qu’il n’y avait pas de chefs-d’œuvre qu’au pied du Vésuve, mais qu’il était possible de découvrir, à Cortone aussi, une pièce unique, d’une valeur aussi grande qu’une rarissime peinture de chevalet. Il y en a eu pour dire de cette affaire qu’il s’agissait de représailles, d’une vengeance de Marcello à l’encontre du roi de Naples, qui n’avait pas suffisamment mis son action en valeur à la cour parthénopéenne.

Quoi qu’il en soit, rien n’interdit de penser que Nausicaa ait été aussi belle en chair et en os que sa muse l’est en peinture.

Il est amusant de constater que ses trois champions ont vu, dans la grande artiste qui a commis le tout premier roman occidental, une princesse (Butler), ou du moins la fille d’une famille riche et privilégiée (Ruyer), voire une prêtresse d’Athéna (Graves), mais qu’aucun d’eux (pour Shaw, on ne sait pas) n’a vu en cette poétesse une possible femme du peuple, au même titre que ses homologues masculins. (On en revient toujours au fils du gantier de Stratford qui n’a pas pu écrire ses pièces.) D’accord, c’est elle qui a commencé : les fantasmes des jeunes filles n’ont pas beaucoup changé en 23 siècles. Elles se voient toujours princesses et subjuguant irrésistiblement, par leur beauté et la singularité de leur caractère, un étranger intéressant, supérieur à son sort et physiquement pas mal du tout, quand les autres pécores, en troupeau, sont balayées sous le tapis par leur insignifiance.

« Je suis à tes genoux, ô reine ! que tu sois déesse ou mortelle ! … » (Od. VI, 149)

Gravure de James Stow (c. 1770-1820).

Mais surtout ce qui étonne chez quelqu’un d’aussi subtil et intuitif que Samuel Butler, c’est qu’il ait cru que sa petite adolescente prodige ait « écrit » son merveilleux poème, au point d’essayer de découvrir sur quoi et avec quoi elle a pu le faire (tablettes d’argile ou de bronze ? stylets de bronze aussi ?) alors qu’il est à 99% sûr qu’elle l’a chanté, en s’accompagnant elle-même à la lyre ou à la cithare.

Les deux instruments de droite sont des phorminx, dont le son convenait particulièrement aux poèmes épiques

Graves ne s’aventure pas jusqu’à supposer quelque chose d’aussi invraisemblable, il en reste prudemment au mot « composé ». Mais M. Ruyer, qui admirait beaucoup Butler, va encore plus loin que lui :

« Au début du VIIIe siècle avant notre ère, époque probable de l’Odyssée, il n’y avait plus, depuis longtemps, d’aèdes improvisant à demi tout en récitant, à la manière des chanteurs yougoslaves, supposés “quasi-homériques”, étudiés par A.B. Lord et Milman Parry*. Déjà l’Iliade, plus vieille d’au moins cinquante ans, n’a pas été improvisée ainsi. Il n’y avait plus que des rhapsode récitant des vers appris par cœur, et qu’ils avaient rarement composés eux-mêmes. »

__________________

* À noter que les bardes yougoslaves que Milman Parry a étudiés dans les années 1930 étaient serbo-croates, donc improvisaient précisément à l’endroit du monde où ont été retrouvées les plus anciennes traces d’écriture, bien plus anciennes encore que celles de Sumer. À noter aussi que toute la thèse de Parry tourne autour de l’improvisation de L’Iliade. (NdA)

Ah, bon ? Un aède est un poète épique. Le sujet des épopées, c’est la guerre. Quand quelqu’un chante ou récite autre chose, ce n’est plus un aède, c’est un barde. « Il n’y avait plus que des rhapsodes » parce qu’à cette époque et en ce lieu, il n’y avait plus d’épopées, et donc, plus d’aèdes, non parce que l’écriture avait remplacé l’inspiration orale.

Savoir que l’écriture avait été inventée est une chose, croire qu’elle ait servi au divertissement des populations avant une époque très récente en est une autre.

Quand les femmes ont inventé l’écriture (sinon il n’y aurait pas une déesse mais un dieu de l’écriture à Sumer), elles l’ont fait dans des buts très pratiques : principalement pour énumérer des biens, désigner leurs propriétaires ou fixer des lois, pas pour raconter des histoires que personne n’aurait pu lire.

On admet qu’un musicien ou un chanteur puisse improviser. On ne l’admet pas d’un poète alors que c’est exactement la même chose, la versification servant de support musical autant que mémoriel. Voltaire ou Victor Hugo auraient pu improviser en alexandrins les doigts dans le nez, si la fantaisie les en avait pris.

Mieux : au XVIe siècle de notre ère, on a vu Rabelais conter ses Cinq Livres, non les écrire. On en a la certitude parce que c’est lui-même qui l’a dit : chez le seigneur de Langeais, lors du repas principal qui réunissait toute la maisonnée, le médecin et homme à tout faire du prince était prié de « raconter une histoire », si possible amusante, ce qu’il faisait debout, tandis qu’« à ses pieds, les secrétaires » notaient au vol ce qu’il disait. C’est d’après cette sténographie que Rabelais–auteur a mis en forme ses livres et les a fait imprimer ensuite, puisque, justement, l’imprimerie avait été inventée.

Si vous croyez que ce qu’il a fait était plus facile que composer L’Iliade ou L’Odyssée, essayez, vous, d’improviser la liste des jeux d’enfants ou la généalogie de Gargantua, pour voir !

Non seulement la majorité de ses auditeurs ne savait pas lire, mais un certain nombre de grands seigneurs français non plus : il y avait des domestiques pour ça.

Bien plus près de nous encore, qui n’a entendu le merveilleux Dario Fo improviser pendant des heures, des récits d’une forme littéraire assez haute pour lui valoir, 72 ans après Bernard Shaw, le Prix Nobel.

L’épopée est toujours une histoire de guerre et L’Odyssée est un roman. Qui plus est un roman bourgeois, empli de fantasmes féminins et se terminant par un happy end.

C’est Robert Graves qui a expliqué – ailleurs – la différence entre mythe et roman.

Le mythe est toujours tenu pour sacré. Ceux qui chantaient ou récitaient ces histoires le faisaient religieusement, sans y changer un seul mot, sauf par erreur ou inadvertance, de génération en génération.

Quand quelqu’un se mettait à traiter une matière sacrée comme un matériau prosaïque anodin, il sortait du mythe pour entrer dans le roman. Imaginez un prêtre qui, disant la messe, se mettrait à broder des variations personnelles sur le Kyrie Eleison…

Au fait, c’est exactement ce qu’a osé Richard Page, en composant « Kyrie eleison, down the road that I must travel » pour le groupe U.S. Mr. Mister en 1985 :

Ce sont eux, les successeurs de Nausicaa chez les amibes !

Et ce qu’ils font au Kyrie est exactement ce qu’elle a fait au Retour d’Ulysse du canon aujourd’hui perdu, qu’elle s’est mise à raconter à sa manière, sans respecter à la lettre le récit religieusement transmis depuis l’après-guerre de Troie.

Ce qui est fascinant, c’est qu’il en persiste des bribes, des manières de fossiles, qu’elle a répétées telles quelles sans apparemment rien comprendre à ce qu’elles voulaient dire.

Par exemple :

C’est Graves encore qui a dit que, dans L’Odyssée, Ulysse « refuse par neuf fois la mort ». Comprenez par là qu’il refuse la mort sacrificielle des rois qui les faisait accéder à la divinité… en matriarcat. Le cas le plus flagrant est le refus qu’il oppose à Circé, mais aussi aux Sirènes

et à Calypso (en grec ancien Καλυψώ / Kalupsố, « celle qui cèle, enveloppe »)

Calypso promettant l’immortalité à Ulysse

Ces refus, qui avaient été blasphématoires pour les unes, héroïques pour les autres, au temps de la composition initiale, ne disaient plus rien à personne dans la société où vivait la poétesse – société bien installée dans le patriarcat, où elle-même ne se trouvait pas mal.

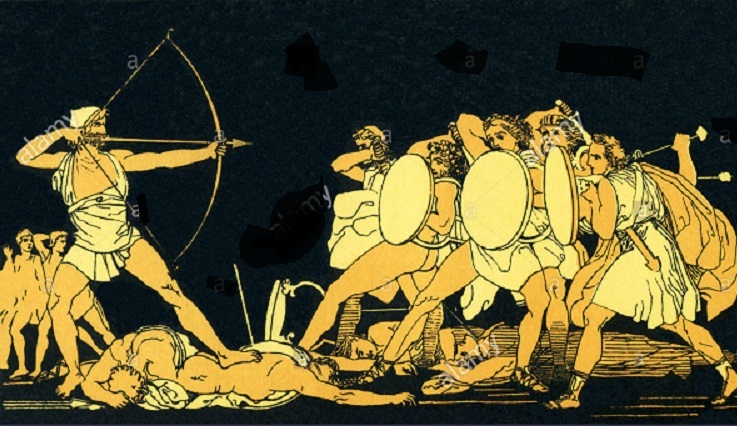

Il est amusant de voir la désinvolture avec laquelle elle expédie les épisodes qu’elle invente sans rien connaître à la réalité des choses, comme cinquante (ou cent vingt) prétendants armés, occis jusqu’au dernier dans un lieu clos par trois hommes munis de flèches (plus fort que Robin des Bois !) ou une douzaine de servantes simultanément pendues à la même corde par un seul homme… Qu’importe, c’est de la fiction. On ne trouve rien d’aussi fantaisiste dans L’Iliade, où, pourtant, les interventions de dieux et de déesses abondent.

Ulysse massacrant les prétendants

Justement, des déesses, dans son roman, il n’y en a plus, ou plus qu’une : celle que les pères de famille n’avaient pas expulsée, puisqu’elle avait été leur Cinquième Colonne dans l’Olympe en renaissant de la tête de Zeus.

Et, bien sûr, sa dévotion exclusive à Athéna, dont elle n’était pas nécessairement prêtresse, nous apprend qu’en Sicile, en son temps, toutes les autres déesses – la Grande Mère aux Myriades de Noms – avaient disparu. La preuve en est qu’elle prend pour « la déesse de la mort » Perséphone, parce qu’elle est l’épouse du dieu des morts, Hadès-Aïdoneos. Or, Perséphone, semi-déesse du grain, n’a jamais été une déesse à part entière : personnification du grain de blé, elle passait six mois par an sous la terre, chez son époux infernal, et six mois au soleil, jusqu’à la moisson, où elle était derechef sacrifiée – kidnappée par lui –, comme tous les ans. Et Aïdoneos n’était pas le vrai dieu des morts mais seulement la masculinisation d’Aphrodite-Mélania, « La Noire », « Celle des tombes », qui a pourtant survécu jusqu’à nos jours sous la forme des Vierges Noires encore nombreuses dans la chrétienté.

Elle a pris Circé pour une magicienne ou une sorcière, alors que Circé n’était autre – comme le serait bien des siècles plus tard à l’extrémité occidentale du continent européen la blonde Yseult – qu’une déesse-truie de la mort. Les marins d’Ulysse transformés en porcs ne sont pas victimes d’un sortilège, ils sont morts, métaphore qu’avaient dû comprendre les auditeurs du Retour d’Ulysse original. Mais la petite sicilienne ne savait pas – et qui d’autre le savait ? – qu’au moins un millénaire avant elle, une révolution religieuse (peut-être égyptienne), avait rendu les porcs sacrés et intouchables (tabou), parce qu’ils fouillent la terre du groin et sont ainsi en contact direct avec le monde d’En-Bas, raison pour laquelle de nombreux peuples, aujourd’hui encore, ne mangent sous aucun prétexte de leur viande, parce qu’un vivant ne mange pas les morts ni rien de ce qui les a touchés.

Circé, déesse de la Mort

On admirera enfin – il faut bien abréger – l’usage qu’elle a fait de la Grotte de Polyphème, qu’elle connaissait puisqu’elle n’habitait pas loin, puisqu’on l’appelait ainsi bien avant sa naissance et que, non seulement on l’appelle toujours ainsi, mais que les bergers y abritaient encore leurs moutons pour la nuit quand Samuel Butler l’a visitée.

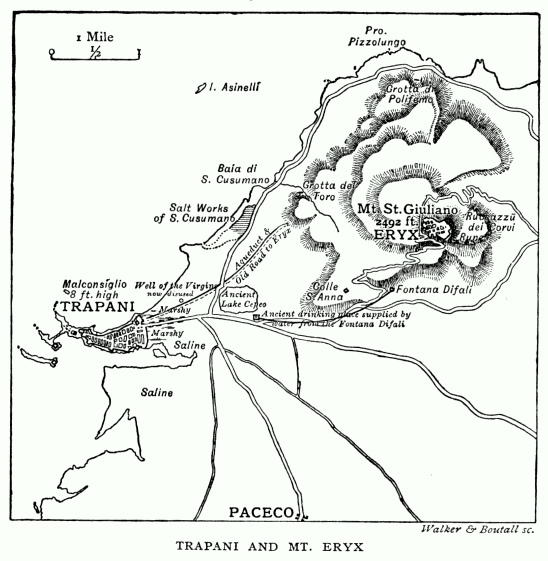

Carte de Trapani et du Mont Eryx, établie par Samuel Butler

(à noter que la Sicile possède deux grottes de Polyphème rivales, ainsi appelées de temps immémorial, et que la véritable Ithaque n’en a pas)

Ulysse et ses compagnons aveuglant Polyphème

URL de cet article : http://blog.lesgrossesorchadeslesamplesthalameges.fr/index.php/13452-2/

Mars-Avril 2021

0 Comments