Curzio Malaparte :

La révolte des saints maudits

Luigi MARTELLINI

Università della Tuscia-Viterbo1

Reçu : 28/04/2015

Accepté : 15/06/2015

RÉSUMÉ

Cet article retrace la genèse historique, politique, idéologique et littéraire de La révolte des saints maudits, premier texte écrit par Kurt Erich Suckert (Curzio Malaparte) après la défaite italienne de Caporetto et publié en plusieurs éditions toutes saisies d’abord par Giolitti, puis par Nitti et Mussolini. La thèse de l’écrivain (engagé volontaire et invalide de guerre) est que Caporetto ne fut pas une défaite militaire mais une révolte des fantassins des tranchées, causée par le désespoir, la misère insupportable, l’indifférence de la classe dirigeante et du Haut Commandement, les massacres inutiles, la faim, la brutalité, la lutte d’une classe (qui n’avait pas voulu la guerre et qui la faisait) contre la classe dominante (celle des privilégiés qui l’avaient voulue et qui n’y prenaient pas une part active).

________________

Cahiers de Philologie Italienne – ISSN : 1133-9527

2015, vol. 22

Sommaire :

Le contexte – La révolte – Quarante ans après

I. LE CONTEXTE

À l’automne 14, alors que l’Italie était encore neutre, un adolescent de seize ans, en « prima liceale », appelé Curtino, élève du fameux collège Cicognini de Prato (d’Annunzio y avait étudié), s’échappe de son école et se dirige vers Vintimille. Il traverse à pied, de nuit, la frontière, aidé (jusqu’à Menton) par un contrebandier, qui se contente de son pauvre trésor* (les quinze lires qui lui restent des trente-cinq qu’il a recueillies, sur les cinquante qu’on lui demande), pour aller s’enrôler dans la légion garibaldienne : « je croyais qu’il était de mon devoir de donner l’exemple » déclarera-t-il beaucoup d’années plus tard2. Ce garçon mineur était Kurt Erich Suckert, plus tard Curzio Malaparte.

Composée presque exclusivement d’ouvriers, de socialistes, de républicains et de syndicalistes révolutionnaires, la légion (mis à part les frères Garibaldi et peu d’autres Italiens organisés en groupe de volontaires pour courir au secours de la France occupée par les armées allemandes) n’était composée que de Français, avec des officiers anglais, espagnols, polonais, alsaciens, parce qu’elle était incorporée dans la Légion Étrangère dont ils avaient aussi l’uniforme, avec quartier général à Avignon (et Montélimar) « casernés au Palais des Papes où ma compagnie occupait la Tour des Anges », raconte l’écrivain, ensuite au camp d’entraînement de Mailly, puis dans l’Argonne, où Curt participait aux opérations. Ces journées devaient laisser, dans l’esprit du jeune garçon, le souvenir d’une expérience indélébile, expérience de guerre et de gens qui combattaient et qui mouraient pour ce qu’ils croyaient être la liberté, hommes et classes sociales en lutte. Et, à propos de la Légion Garibaldienne :

« Si je devais la juger aujourd’hui – lit-on dans l’Autobiographie3 – avec l’expérience historique et politique de ces dernières années, je dirais que la Légion Garibaldienne était composée de “fascistes” : elle fut pour moi l’antichambre du fascisme. Y prédominaient tous ces éléments politiques et sociaux qui devaient plus tard se retrouver dans le fascisme. On ne comprendrait pas les raisons de mon adhésion au fascisme si on n tenait pas compte de mon expérience garibaldienne. » (Malaparte 1996, 16-17)

De cette période entre Avignon et la campagne de l’Argonne, datent les quelques « fugues » en train, pour « voir Paris », qu’il connaissait déjà par les descriptions de Binazzi :

« Pendant des heures et des heures, assis au Café de la Paix, puis, à ma table préférée en terrasse, je regardais passer les gens sur le boulevard des Italiens », à cette place même où il s’était assis en mars 1915, pendant les trois jours de permission pour voir Paris. Et, donc, au Café de la Paix et sur le boulevard des Italiens, se promenant avec Alexis Pesskov (le fils de Maxime Gorki), Blaise Cendrars, Ricciotto Canudo, Guillaume Apollinaire (« l’artilleur énorme »), lieux et personnes dont Bino Binazzi, assis à une table du Bacchino (qui n’était jamais allé à Paris), lui parlait à Prato, et que Curt avait vus prendre vie dans les livres : Musset, Baudelaire, Gautier, Mallarmé et celui qui allait devenir pour lui son grand ami Apollinaire. (Malaparte 20032 : LXXXII)

La Légion Garibaldienne dissoute suite à l’entrée en guerre de l’Italie (24 mai), Curt « rentré de l’Argonne en convalescence, encore boitant, avec la gale, le rhume des foins et quelques autres choses, un épouvantail à voir » (Malaparte, 20032 : LXXXII), rentre à Prato, au Cicognini, pour ses examens de passage de la seconde à la troisième liceo (« […] après quelques mois, très déçu et amer, et il reprit ses études » (Malaparte 20032 / LXXXII), se souvient un condisciple du collège). À la fin de l’année scolaire, avec les membres (23 jeunes ouvriers en tout) de la section « jeunes » du Parti Républicain de Prato (dont il était le secrétaire) il s’engage de nouveau (dans la brigade des chasseurs Alpins « où les Garibaldiens de l’Argonne s’étaient donné rendez-vous » (Malaparte 20032 : LXXXII) encore sous le commandement de Peppino Garibaldi) non sans avoir d’abord participé aux manifestations et aux rencontres interventionnistes entre socialistes et syndicalistes : « Si j’ai combattu pour la France, je dois maintenant combattre pour l’Italie, sinon ce serait un cointresens » déclare-t-il.

Giuseppe Garibaldi (au centre) dit « Peppino », pour le distinguer de son illustre grand-père

Giuseppe “Peppino” Garibaldi : libertador, revolucionario y luchador social

Envoyé au front, il combat au Col di Lana, sur le Pescoi, sur la Marmolada, sur le Sasso di Mezzodì, du San Giovanni et ailleurs (Grappa, Col Caprile, Col del Miglio, Monte Tomba, Col Briccon, Asolone…) jusqu’à peu avant les faits de Caporetto. Il rentre au printemps de 1916 à Prato pour y passer son baccalauréat, puis retourne en première ligne. Nommé officier en 1917, il est de nouveau au front sur le Piave et sur le Grappa. Le 24 octobre 1917, quand survient l’enfoncement des lignes italiennes à Caporetto, après une offensive déclenchée par les Austro-Hongrois, Suckert se trouve dans le Cadore avec la IVe Armée (l’Inflexible), avec les rouges de la Brigade Alpine et les fantassins du Col de Lana (les quelques survivants de 1915) et de là, la « terrible catabase » jusqu’au pont de Vidor sur le Piave (« J’ai eu l’honneur de porter le drapeau de mon régiment pendant toute la retraite » ; Malaparte 20032 : LXXXIII). En résultent des actes d’insubordination, comme le refus de faire sortir les hommes pour une attaque devenue inutile et dangereuse ou de traverser le Piave en crue pour former une tête de pont contre l’avancée des Autrichiens. En avril, Curt, désormais commandant de la section lance-flammes d’assaut, est envoyé en France avec le second Corps d’armée (général Alberico Albricci) transféré sur ce front pour endiguer l’avancée de Ludendorff sur Paris. En juin : permission de quelques jours dans la capitale.

Je m’éveillais le matin et me mettais à la fenêtre pour scruter le ciel gris de Paris à l’aube, après les bombardements. La grosse Bertha commençait à l’aube […]. Ma chambre était au dernier étage [de l’hôtel Lotto, rue de Castiglione], sous les toits. Je voyais émerger des toits gris la statue de Napoléon sur la colonne de la place Vendôme […]. Puis, le vacarme étouffé de l’explosion rapprochait de moi, pour un instant, les toits plus sombres de la Rive Gauche. […] Comme la guerre était jeune, alors ! Comme ils étaient roses, alors, les visages des Français à l’horizon bleu. Comme Paris était triste, le matin de mon départ […] cette grande fille rose et bleue qu’était Paris en juin 1918. Paris avait vingt ans alors, comme moi. (Malaparte, 1966, 15)

Sur le front français aussi surgissaient des épisodes d’opposition aux commandements. À Bligny, la bataille fut un enfer, les ordres étant de résister à tout prix (de mourir sur place) alors que les soldats étaient encerclés, sans pouvoir évacuer leurs blessés, sans vivres, sans eau, sans médicaments, sans cartouches, sans grenades à main, sans bandes pour les mitrailleuses et tous les chargeurs vides : ils ne pouvaient se défendre qu’en contrattaquant à l’arme blanche. Il n’était pas non plus possible de se retirer parce que c’eût été du suicide. Voici le compte-rendu que l’écrivain nous a laissé de ces journées :

Nous étions sur le Grappa quand on nous donna l’ordre de descendre à Bassano et d’aller en France pour aider les Alliés. Nous fûmes dirigés sur les camps de Mailly, de Saint-Ouen et de Saint-Tanche. Au Corps d’Armée italien fut donné l’ordre d’aller colmater le trou entre la Marne et Reims. Nous avons marché jour et nuit, à pied, pendant que de longues files de camions chargés de troupes anglaises, françaises, américaines, tonkinoises et sénégalaises nous dépassaient en nous couvrant de poussière. Les Italiens à pied et les Alliés, y compris les nègres, en camions. Nous sommes arrivés dans les bois de Bligny […]. De tranchées et de chemins : pas trace : […] on marchait, on combattait, on dormait à découvert. Il fallait pourvoir avec une extrême rapidité à la mise en place défensive de ce front improvisé. […] On m’adjugea le commandement de l’aile gauche. Peu avant l’attaque, le Commandement français a fait distribuer à nos soldats des bidons de cognac. Les fantassins ont bu leur cognac mélangé à de l’éther, comme faisaient les Français pour exciter leurs troupes. Nous nous sommes lancés à l’attaque en vomissant notre âme. Malgré nos fortes pertes, nous avons réussi à nous accrocher aux lignes allemandes et à tenir ferme. Pendant la nuit du 14 au 15 juillet a commencé la grande offensive de Ludendorff, la dernière, la décisive. Rien ne pourra dépasser en horreur ce bombardement. Ce fut un massacre. Assis dans l’herbe, les épaules appuyées au tronc des arbres, sur un terrain sans tranchées, sans chemins, sans abris, nous nous sommes fait abattre à découvert, en fumant une cigarette derrière l’autre. […] Tous les commandants de bataillons étaient morts. Une mitrailleuse sur deux était hors d’usage. […] À l’aube, ils nous attaqué avec les tanks […]. C’est la première fois qu’on se trouvait en face de tanks. Les Français, les Anglais, les Américains avaient des fusils antichars. Nous, Italiens, n’en avions pas. On ne savait pas comment faire. […] Ne pouvant rien faire d’autre, nous avons fait des miracles. […] À la fin nous est venue l’idée de mettre le feu au bois, devant les tanks, qui étaient ainsi forcés de retourner en arrière, de crainte que n’éclate leur réservoir d’essence. On combattait§ au milieu des flammes. […] Bien que taillés en pièces, bien que tout le monde fût occupé, de partout, à nous tirer dans le dos, nos soldats résistaient courageusement. On n’avait pas mangé depuis vingt-quatre heures. Impossible d’évacuer les blessés. […] Vers le soir, nous nous sommes retrouvés presque sans cartouches, sans grenades. Les mitrailleuses Saint-Étienne n’avaient plus de bandes, les Fiat avaient leurs chargeurs vides. Notre artillerie avait subi des pertes épouvantables. Le 10e de campagne était resté avec deux pièces sans munitions et une vingtaine d’hommes en tout. La bataille s’est poursuivie pendant toute la nuit. Le matin du 15, de nouvelles troupes allemandes se sont jetées aveuglément, décidées à en finir, précédées par un violent bombardement au gaz moutarde [dit aussi gaz ypérite, d’après la ville d’Ypres où il fut utilisé pour la première fois, NdT]. Nos masques, vieux et tous en mauvais état, ne nous servaient à rien. Par tout le bois, on n’entendait que l’immense râle des agonisants. Entre deux à quatre heures de l’après-midi, nous avons repoussé dix-neuf attaques allemandes, et nous avons fait sept contre-attaques à l’arme blanche. Je commandais la 94e section lance-flammes d’assaut et j’ai réussi à faire quelque chose de bon. Au contact des flammes, les grenades à main attachées aux ceinturons des soldats allemands éclataient. Vers le crépuscule, l’artillerie franco-anglaise, venue en renfort et oubliant que nous aussi étions vêtus de gris-vert comme les Allemands, s’est mise à nous tirer dessus. Mais nous avons tenu ferme et les Allemands ne sont pas passés4. (Martellini 1977 : 35-38).

Sa sœur Edda raconte

Les masques de nos militaires étaient empiriques, il fallait qu’ils les enlèvent toutes les tant de minutes pour ne pas suffoquer. En outre, ils n’avaient reçu aucune instruction, ils ne savaient même pas que les gaz étaient inodores. Suckert a vu les Français se sauver en hurlant « les gaz ! les gaz ! », mais, ne sentant pas la moindre odeur, il crut que c’était une désertion et il ne voulut pas quitter le champ de bataille, et se ruina la santé pour toujours. Un de ses lance-flammes blessés, Miccichè, hospitalisé à.Milan, me rechercha à la demande de mon frère, qui se trouvait lui aussi hospitalisé mais à Paris, pour que j’aie de ses nouvelles. Et ainsi il me raconta comment Curtino était resté sur le champ de bataille, sans connaissance, après avoir inhalé des gaz. Son ordonnance, un Calabrais nommé Carboni, gravement blessé, si gravement qu’il devait en mourir, réussit à le traîner en-dehors de la zone envahie par l’ypérite, et à le mettre à l’abri dans une espèce de cavité de la colline. Celui qui récupérait les corps pour les jeter dans une fosse commune sentit qu’il n’était pas froid, et c’est ainsi qu’à un poil près, Curt n’a pas été enterré vivant.(Ronchi Suckert 1991 : 80)**

Des éruptions cutanées et des brulures sur tout le corps (il le rapporte le 11 août à son père, auquel il écrit des différents endroits où il est hospitalisé, Arcis-sur-Aube, Épernay… C’est dans ce dernier hôpital qu’il écrira le poème Cabaret d’Épernay, datée de juillet 1918) et il vomissait du sang : « Il n’avait même plus la force de bouger et on s’attendait à ce qu’il meure » (Ronchi Suckert 1991 : 134) d’un jour à l’autre. L’hôpital d’Épernay fut même incendié lors d’un bombardement et, par un nouveau miracle (après celui qui l’avait fait retrouver vivant alors qu’on le croyait mort dans une anfractuosité de Bligny) le jeune Curt échappa aux flammes en trouvant la force de se jeter par la fenêtre. L’écrivain attribuera plus tard son salut au fait qu’étant en danger de mort, il s’était le jour même confessé au chapelain du régiment. Dans cette bataille, sont tombés 9.334 Italiens, dont 5.000 morts et Curt resta invalide de guerre à vingt ans. L’écrivain rappellera entre autres ces faits (dont il parlera toute sa vie) dans deux poèmes de guerre : À la brigade « Chasseurs des Alpes » (51-52) et Les morts de Bligny jouent aux cartes. Le premier où il est question du régiment commandé par Peppino Garibaldi tire son importance du fait que le jeune Curt y présentait ses compagnons chasseurs alpins : laboureurs, semeurs, bergers, bûcherons, dresseurs de chevaux, pour y évoquer avec eux les veilles sur les montagnes, les interminables attentes, les progressions sur les rochers pointus […] à furie d’ongles […] de genoux […] avec des rires de dérision pour les coups et les blessures […] le saut dans la fosse des assassins en poussant l’antique cri de victoire » (Martellini 1977 ; 67). La guerre montrait son vrai visage et la tragédie d’un peuple se révélait déjà, dépouillée de l’enchantement et de la rhétorique qui avaient créé le mythe du grand conflit mondial. La réalité apparaissait dans la tranchée où des milliers de fantassins avaient laissé leur rêve d’amour et de paix et où le garçon de seize ans du début (et de vingt ensuite) avait perdu la saveur de la vie, empoisonnée par la haine et le désespoir. On peut dire que les écrits Toulouse-Lautrec 1918, À la brigade des « Chasseurs Alpins » et Les morts de Bligny jouent aux cartes annoncent La révolte des saints maudits, le livre qui, à quelques années de là, allait dénoncer non seulement les horreurs et les erreurs de la retraite de Caporetto, mais les bourdes de toute une guerre.

À côté de ces préliminaires, il faut aussi tenir compte des conséquences. Après l’armistice du 11 novembre, précisément au cours de l’hiver 1918-1919, Suckert était envoyé (avec les troupes italiennes qui se trouvaient sur le front français, et comme officier d’ordonnance d’Albricci), en Belgique, à Saint-Hubert, où il commença à écrire Viva Caporetto. En février 1919, il ne suivit pas le général qui rentrait en Italie, et passa d’abord à Landau, puis à Versailles, aux ordres du général Casati. Là, il contracta la grippe espagnole (dont était mort son ami Apollinaire) et dut être hospitalisé. Une fois guéri, il dirigea le bureau de presse et le chiffre du Conseil suprême de guerre, et se retrouva d’un coup « dans l’ambiance élégante, dilettante et superficielle des missions militaires et des délégations diplomatiques, qui formaient le monde de la Conférence de la Paix » (Malaparte 20032 : LXXXIV). Il fréquente assidument Paris où, le 1er mai 1919, il assiste, place de la Concorde, à la manifestation de protestation des rescapés de la guerre 14-18 : « matraqués et chassés à coups de pieds dans le cul » (Malaparte 20032 : LXXXIV) par la police. « Cette immense, invincible armée de vétérans s’enfuit, se dispersa sur les pavés de l’immense place, où ne restèrent, tristes et lugubres, que bérets, béquilles et drapeaux. Ce jour-là, je sentis obscurément que ma génération avait perdu la guerre. (Malaparte 20032 : LXXXIV). En septembre, il va en Hongrie, puis il s’inscrit à un concours pour les officiers désireux d’entrer dans la carrière diplomatique. Il s’en alla ainsi de Paris (il y est resté jusqu’en octobre 1918 et avait été présent à la signature du traité de Versailles en juin) à Varsovie, où il demeura jusqu’à l’année suivante, témoin direct de l’occupation de Kiev par l’armée polonaise et de l’attaque de Varsovie par les troupes bolcheviques. C’est cette année-là que se clôt la première partie de la vie de l’écrivain qui, à vingt-deux ans à peine, avait déjà derrière lui sept ans de carrière militaire et diplomatique en Europe, y compris quatre ans de guerre en première ligne. Circonstances, toutefois, qui ne lui avaient pas fait abandonner ni les livres ni l’activité littéraire comme la rédaction de Viva Caporetto (à Saint-Hubert et à Varsovie), et la fondation (à Rome) du mouvement artistico-philosophique international appelé Océanisme, dont la revue, Oceanica constituait compte-rendu éditorial. Au printemps, il entre en relations avec Piero Gobetti et se rapproche ainsi du groupe des jeunes intellectuels réunis autour d’Ordine Nuovo et de Gramsci. À la suite de ses articles publiés dans Mondo, Gobetti lui offrit d’écrire (une fois close Energie nuove vers laquelle il avait pensé orienter la jeune élite révolutionnaire) dans Rivoluzione liberale (qu’il avait fondée cette même année et qui fut le noyau de l’intellectualisme antifasciste) où Suckert publia des essais sur le Drame de la modernité (la crise italienne, expression non pas d’une nation mais d’une civilisation), écrits qui seraient repris et réunis dans le livre Europa vivente. Teoria del syndacalismo nazionale [« Europe vivante. Théorie du syndicalisme national »]de 1923. L’amitié qui le lia à Gobetti fut importante et affectueuse :

Piero Gobetti – 1901-1926

Saint-Just d’une révolution qui n’a pas eu lieu

Toutes les fois que, de Turin, il venait à Rome – confie Malaparte –il ne manquait pas de me rendre visite pour échanger avec moi des idées, des jugements, des impressions, des prévisions, etc. Nous passions de longues heures ensemble, à discuter de toutes sortes de problèmes sociaux, littéraires, politiques, religieux Sur un point seul nous n’étions pas d’accord : la guerre. Il sous-évaluait l’importance morale de la guerre pour les jeunes générations, moi, peut-être, je la surévaluais. Il était plus jeune que moi [de trois ans, NdT] et il n’avait pas pris part à la guerre, pour cela, il était plus froid, plus serein, beaucoup plus objectif face au drame de la guerre. Il était aussi beaucoup plus libre dans ses jugements, puisqu’il n’était pas entravé, appesanti, par la rhétorique patriotique de nous qui avions combattu. La guerre, pour moi, était déjà une de mes traditions personnelles, ma première et fondamentale expérience de vie. Je ne pouvais par conséquent être objectif, ni libre, face à la guerre. Et c’est précisément le fait « guerre » qui m’a empêché d’être antifasciste alors. (Malaparte 20032 : LXXXV-LXXXVI).

Mais, en dépit de cette divergence de vues sur l’expérience de la guerre, Suckert se rappelle ce que Gobetti, prévoyant, sa fatale évolution dans le sens nationaliste, lui disait souvent : « C’est la rhétorique patriotique qui a créé le fascisme ; heureusement, ce qui vous sauve, c’est que vous êtes très engagé, que vous êtes un esprit libre, et que vous êtes le contraire d’un fasciste » (Malaparte 20032 : LXXXVI [les italiques sont de moi, NdA]), n’estimant justement pas assez la valeur qu’avait eue la guerre comme expérience morale pour les jeunes qui y avaient participé.

Bien que de formation intellectuelle différente – écrit Suckert – j’étais plus compromis avec la littérature classique, avec les vieux schémas de la littérature latine et italienne, il était, lui, moins nourri de classiques, plus théoriquement expert en problèmes sociaux modernes ; moi, je possédais une expérience, même si elle était modeste, d’action politique et sociale qu’il ne possédait pas (mais à laquelle il aspira toujours, même si ce fut en vain, dans toute sa brève existence) ; notre amitié fut véritable, affectueuse, inaltérable. Nous gardions tous les deux une absolue liberté de critique réciproque, souvent nous étions en désaccord sur tel ou tel problème, souvent nous avons aussi courtoisement polémiqué. Mais notre amitié a été sans failles. Il prévoyait que, étant donné mon passé de républicain et de volontaire de guerre, j’évoluerais dans le sens nationaliste. Je prévoyais que, étant donnée sa formation trop théorique et livresque et son manque d’expérience des partis politiques et de leur action, il évoluerait dans le sens abstrait théorico-philosophique et que, à travers la théorisation du libéralisme, il se compromettrait avec les attitudes politiques des partis bourgeois. Piero Gobetti, en fait, se dirigeait toujours davantage vers un libéralisme d’extrême-gauche. (Malaparte 1996 : 20)

Ayant vu de près les méthodes et l’esprit de la révolution russe, le problème de la révolution italienne, tel qu’il était conçu et défini sur le terrain théorico-pratique par le Parti républicain, lui paraissait rétrograde et, en substance, réactionnaire, tant au sens politique qu’au sens social.

Les organisations syndicales – les rouges et les blanches – détruites et occupées par la force et dispersées par la violence, les conventions collectives déchirées, les ouvriers étaient à la merci des employeurs, appuyés par les Fasci et les bandes armées fascistes. Né dans une ville ouvrière, Prato, élevé et éduqué dans une famille où les ouvriers de mon père étaient des familiers (mon père était un technicien né dans le peuple, pas un industriel), je ressentais avec une intensité particulière les problèmes du travail. Les problèmes de la classe ouvrière ne m’étaient pas, ne me sont pas, ne me seront jamais étrangers. À cela, je dois ma fidélité aux ouvriers, ma prédilection un peu littéraire peut-être, assurément très intellectualisée, pour les problèmes de la classe ouvrière auxquels je ne me suis jamais soustrait, au long de mes trente ans d’activité d’écrivain. (Malaparte 20032 : LXXXVI-LXXXVII).

De ces ^problématiques-là aussi, Suckert parlait avec Gobetti, pour lequel il était simultanément en train d’écrire le roman Viaggio in inferno [« Voyage en enfer »] déjà annoncé par l’éditeur. Mais, pour Gobetti, le salut de la classe ouvrière passait par le marxisme intégral, tout comme il imposait d’abattre le fascisme « de toutes ses forces et avec l’intransigeance la plus absolue », tandis que Suckert estimait plus utile de modifier le fascisme de l’intérieur du PNF [« Parti National Fasciste », NdT]. Malaparte, en dépit des pressions de ses compagn ons d’armes, était resté étranger et à l’extérieur du fascisme, et il ne cachait certes pas son aversion pour « la vacuité idéologique et le formalisme pseudo-révolutionnaire du mouvement ». (Malaparte 20032 : LXXXVI) duquel pourtant le rapprochait :

non seulement sa critique du système parlementaire et sa polémique avec la verbeuse impuissance des partis, mais aussi ma fidélité intime à ce que j’appellerais ma « tradition personnelle », comme à une grande partie des jeunes de ma génération, c’est-à-dire ma fidélité à mes médailles, à ma blessure, à ma participation personnelle à la guerre, à mon passé, en somme, de combattant. Trop vif et trop récent était le souvenir de la guerre pour que je puisse renier les sentiments que le souvenir de la guerre suscitait chez les combattants. (Malaparte 20032 : LXXXVI-LXXXVII).

Cette évolution fatale dans le sens nationaliste prévue par Gobetti mûrissait et l’écrivain allait finir par envoyer une lettre d’adhésion, quoi qu’avec beaucoup de réserves, au Fascio de Florence, où il s’inscrivit en date du 20 septembre 1922. Il choisit le Fascio de Florence parce que celui-ci était alors un Fascio autonome, en lutte avec le PNF, où Curt retrouvait tous ses vieux compagnons de l’interventionnisme et du volontarisme. Il informa aussitôt Gobetti de sa décision et, pour le rassurer, de son intention de se vouer non à la vie politique militante, mais à l’œuvre d’organisation et d’assistance à la classe ouvrière, et il lui reproposa l’idée de la nécessité de créer une organisation syndicale nationale italienne, pour éviter que se déchaîne aussi contre elle la haine aveugle des « squadristes », qui ne réussissaient assurément pas à distinguer les marxistes des antinationaux, un ouvrier d’un anti-italien, une organisation syndicale d’une organisation antifasciste. Gobetti, qui l’en avait déjà averti : « Tu t’en repentiras. Ils te feront la vie dure. Tu n’es pas fait pour eux. Et eux ne sont pas faits pour toi. Ils se méfieront de toi. » (Malaparte 20032 : LXXXVII [les italiques soint de moi, NdA]), lui écrira le 14 octobre 1922 :

Pour ce qui est du syndicalisme, je suis sûr qu’une personne intelligente comme vous ne pourra s’entendre longtemps avec les fascistes, et, excusez-moi, mais je l’espère vivement. Du reste, je pense que pour se régénérer et être italiens pour de bon, les ouvriers n’ont pas besoin de se déclarer italiens, au contraire, la voie maîtresse pour la rédemption du prolétariat continue d’être ressentie comme la plus liée aux conditions historiques du prolétariat, autrement dit à la mythique voie révolutionnaire subversive. Nous y reviendrons après cette parenthèse fasciste, si confuse qu’ils ont pu y accueillir même vous (je ne m’y attendais vraiment pas), qui en êtes l’antithèse. Aujourd’hui, nous devons consacrer toutes nos forces à combattre le fascisme. Je vous ai parlé très sincèrement : croyez à mon amitié. (Malaparte 20032 : LXXXVII)

Il se transféra par conséquent à Florence pour son nouveau travail de syndicaliste et y resta jusqu’en mars 1923, sans ressources, sans aide, avec, pour seule rentrée, sa collaboration au journal La Nazione, où paraissaient ses interventions syndicales, qu’on retrouvera ensuite dans L’Europa vivente. Le 30 septembre, il avait publié, sur Camicia Nera l’article Il paradosso della lotta di classe [« Le paradoxe de la lutte de classe »] sur le marxisme la révolution, le socialisme, le fascisme, le syndicalisme et sur le concept économique marxiste introduit par le fascisme dans la lutte de classe, afin de concilier capital et travail sans plus aucune rivalité ni vengeance de caste. Suckert intervenait dans les contrats de travail, annulant les pactes signés et déclarant valides les seuls conclus avec les représentants légitimes de la Chambre Italienne du Travail ; il protégeait, assurait et représentait les travailleurs en les défendant moralement et matériellement, et il voulait que ceux-ci soient accueillis, avec les employeurs, dans un seul syndicat. Mais il commence alors à être mal vu de ceux qui n’éprouvaient aucun intérêt pour ses idées et ne voulaient pas que ressurgisse une organisation hostile aux patrons et favorable aux conquêtes des ouvriers. Il en arrive de la sorte à se voir contesté, calomnié, menacé même, à l’intérieur du fascisme, où on le considère avec méfiance et où son adhésion n’a pas été partout vue avec bienveillance. On lui reproche les éditions de Viva Caporetto, l’amitié obstinée de Gobetti, son protestantisme, sa collaboration à des journaux antifascistes, d’être procommuniste et favorable aux ouvriers : « un bolchevique introduit dans les rangs fascistes pour y faire œuvre de division et d’agitation » (Malaparte 20032 : LXXXVIII). Il apparaissait déjà comme un fasciste indésirable et incommode, qui s’était mis à dos les Secrétaires des Fasci, lesquels, paradoxalement, faisaient eux-mêmes office de représentants des travailleurs et, en novembre, il en était chassé : ainsi s’achevait le rêve d’un « travail pour toute la vie » (Ronchi Suckert : 280) qui l’avait ramené dans le monde des travailleurs où il était né. Comme si cette situation ne suffisait pas, il republie La révolte des saints maudits, qui est une fois de plus saisi et L’Europe vivante avec la préface de Soffici. Il se remet au roman Voyage en enfer, qu’il avait promis à Gobetti et dont la publication avait été annoncée pour 1924. Gobetti sauve le manuscrit d’une perquisition fasciste (lettre du 10 juin 1924, de Turin, le jour même du délit Matteotti), au cours de laquelle seront aussi saisies des lettres de Malaparte. La même année 1924, Suckert fonde et dirige la revue bimensuelle La conquista dello Stato [(« La conquête de l’État »] (« conçue à l’imitation de la Révolution libérale de Gobetti ; Malaparte 20032 : LXXXVIII), revue qui se révélera une voix incommode pour Mussolini ; elle théorisera le fascisme intégral au « caractère nettement révolutionnaire » (Malaparte 20032 : LXXXVIII), avec un parti qui corresponde aux « idéaux révolutionnaires pour lesquels il était né » (Malaparte 20032 : LXXXVIII)

Ou le fascisme opère sa propre révolution en abattant l’État libéral, et, dans ce cas, le fascisme a évidemment un avenir révolutionnaire, ou bien l’État libéral, renforcé par le fascisme, réussit juguler toutes les illusions fascistes, mettant la révolution extra legem et l’étouffant par une opération de police, et dans ce cas, les noyaux vraiment révolutionnaires du fascisme reprendront les rênes idéales du mouvement et donneront l’assaut à l’État libéral sur le terrain insurrectionnel, jusqu’à opérer la révolution manquée dans l’expérience collaborationniste. (Malaparte 20032 : LXXXVIII)

Dans l’article Il Fascismo contro Mussolini ? [« Le fascisme contre Mussolini ? »] (N°16, 21 décembre 1924) Suckert admoneste le Duce et lui rappelle que, tant lui que le plus humble fasciste sont également fils et serviteurs de cette révolution, qu’il a le devoir de mettre réaliser la volonté révolutionnaire du peuple, que les fascistes des provinces n’admettent pas les déviations, et donc, ou il réalise leur volonté révolutionnaire ou il se démet du mandat révolutionnaire qui lui a été confié (« ce n’est pas l’onorevole Mussolini qui a porté les fascistes à la Présidence du Conseil, ce sont les fascistes qui l’ont porté, lui, au pouvoir » Malaparte 20032 : LXXXVIII), parce que « ou il est avec nous ou il est contre nous » (Malaparte 1924 : 2)

2. LA RÉVOLTE

Malaparte avait fait imprimer par la Tipographia Marini, de Prato, dans les premiers mois de 1921, un livre intitulé Viva Caporetto ! (avec le point d’exclamation), qui avait aussitôt été saisi pour son contenu antimilitariste, défaitiste, antinationaliste et plus encore. L’auteur, alors, l’avait aussitôt fait réimprimer (donc en 1921) par l’éditeur Rassegna Internazionale, de Rome, en en changeant seulement le titre, qui devenait La rivolta dei santi maledetti [« La révolte des saints maudits »] Mais cette édition (réimprimée) fut, elle aussi, saisie. En 1923, toujours chez la Rassegna Internazionale, Malaparte publia encore sous le titre La révolte des saints maudits, une deuxième édition, à laquelle un texte avait été ajouté (Ritratto delle cose d’Italia, degli eroi, del popolo, degli avvenimenti, delle esperienze e inquietudine della nostra generazione) [« Portrait des choses d’Italie, des héros, du peuple, des événements, des expériences et des inquiétudes de notre génération »], lequel était précédé de quelques pages d’introduction « L’auteur et la guerre », signées « Les éditeurs ». Y avaient été ajoutées aussi quelques pages de conclusion intitulées « Résultats ». Cette deuxième édition aussi (troisième publication) fut saisie. D’après les informations qui nous ont été fournies par Malaparte lui-même (dans son Memoriale de 1946 resté inédit jusqu’en 1993), nous apprenons qu’au début de 1921, il avait donné à l’impression son premier livre (« C’était un livre de guerre » (Malaparte 20032 : 1489) qu’il avait écrit à Varsovie. Le titre malheureux de Viva Caporetto donnait une idée fausse de l’esprit de son livre et des intentions de son auteur, qui n’entendait pas condamner la guerre à laquelle il avait participé comme volontaire ni faire l’apologie des fuyards de Caporetto. Il voulait défendre les soldats de la Deuxième Armée de l’accusation de lâcheté et de trahison, que Luigi Cadorna, dans son incompétence et son inhumanité, leur avait flanquée à la tête. L’écrivain n’avait jamais fait partie de la Deuxième Armée (il n’était donc pas un des « caporettistes »), puisqu’il se trouvait dans les Dolomites, sur le Cadore, avec la Quatrième Armée qui s’était repliée jusqu’au Piave pour contenir la déroute de Caporetto. Ce n’est qu’en avril 1918 qu’il serait envoyé en France avec le Deuxième Corps d’Armée commandé par Albricci, dont il se retrouverait à jouer le « secrétaire florentin » (Malaparte 20032 : 1489), occupé à écrire, pour le Commandement suprême, l’histoire, justement (un rapport officiel), de cette Deuxième Armée qui, après avoir été à Caporetto, avait combattu à Bligny, à Reims, sur le Chemin des Dames et ailleurs.

La souffrance qui avait poussé Malaparte à réfuter les accusations qui paraissaient s’en prendre à tous les soldats d’Italie, était sincère et justifiait la révolte de Caporetto par les souffrances, les injustices, les abus de pouvoir que tous avaient dû subir au cours de ces deux premières années de guerre. Guerre qui avait été faite (en en payant les conséquences) par ceux qui ne l’avaient pas voulue, alors qu’elle avait bénéficié (de toutes les manières), à ceux qui l’avaient voulue mais ne l’avaient pas faite. Le livre, cependant, quoique sincère, était assurément inopportun à ce moment-là et fut accueilli par les hurlements. D’indignation des fascistes, qui en brûlèrent des exemplaires en place publique et malmenèrent quelques libraires, au nombre desquels le libraire Bellini (via del Tritone, à Rome) jusqu’à ce qu’il fût saisi sur ordre du Ministère de l’Intérieur. Commencèrent alors les attaques contre lui dans les journaux et les follicules fascistes, qui pullulaient déjà dans toute l’Italie ; on l’y appela défaitiste, déserteur, traître, lâche, et même embusqué. En dépit de son nouveau titre, le livre, dès qu’il réapparut, provoqua des protestations, des incidents et des violences, et il fut de nouveau saisi. Et, du fait qu’on savait très peu de choses de lui (il était parti en guerre à seize ans et venait de rentrer en Italie, à vingt-trois ans, après une absence de sept bonnes années passées dans les tranchées et à l’étranger, et, comme le nom Suckert avait une consonance étrangère et qu’en plus il arrivait de Pologne, les journaux fascistes se mirent à l’appeler juif polonais. Pendant vingt ans (la durée du fascisme) Malaparte dut démentir être un juif polonais ou un juif allemand (une enquête secrète fut même ouverte contre lui en 1936, deux ans avant la campagne raciale, pour vérifier, sur ordre de Mussolini, s’il était juif ou aryen. La sœur de Malaparte elle-même, Edda Suckert, confirmait en 1991 que l’histoire de Viva Caporetto avait été très mouvementée, depuis que le général Albricci avait demandé à Suckert d’écrire l’histoire de la Deuxième Armée, celle de Caporetto5. On ne peut pas dire que fut moins complexe l’iter [ou processus] de la rédaction du livre, jamais complètement défini et qu’il est opportun dc rappeler. Après l’armistice, au cours de l’hiver 1918-1919, les troupes italiennes qui se trouvaient sur le front français furent envoyées en Belgique. C’est justement là, à Saint-Hubert, qu’il écrivit son premier livre, dans lequel il soutenait ouvertement la thèse que Caporetto avait été non pas une défaite militaire mais une révolte de l’infanterie, c’est-à-dire du « prolétariat de la guerre ». Dans Portrait des choses d’Italie, on parle encore de ce livre lointain, écrit avec furie, avec passion, avec désespoir d’Italien et de fantassin, dans la lugubre maison de Saint-Hubert***, au mois de décembre qui suivit l’armistice. La rédaction remonte donc au mois de décembre 1918, mais avec une addition séparée, dans les éditions (et les nouvelles couvertures) de 1921, le livre s’achève avec, en bas de page, une autre datation : « Varsovie, pendant les jours de sang et les batailles de 1920 ». Lz circonstance de la reprise d’écriture est confirmée dans ce chapitre final « Résultat », inséré en 1923, où, dans une espèce de chapeau qui introduit les faits narrés, on lit comment il fut ensuite conduit à « ajouter au livre quelques pages » (Malaparte 20032 : 1494), [Faisant donc référence au phénomène révolutionnaire russe dont il parle à la fin du dernier chapitre du livre, l’écrivain place la fin de cette rédaction à décembre 1918-janviezr 1919 en Belgique, avec addition d’une partie finale en août 1920 à Varsovie, tandis que la compilation du rapport officiel pour Albricci serait postérieure à la fin de la campagne (novembre 1918), mais avant que le général rentre en Italie (février 1919). En revanche, la rédaction du Tableau remonte à juillet 1923, comme on l’apprend par une lettre du 27 de ce mois à Binazzi : « j’ai terminé ces jours-ci un long Tableau des choses d’Italie, des héros, du peuple, des événements, des expériences et des inquiétudes de ma génération, pour servir de préambule à la deuxième édition de la Révolte des saints maudits » (Malaparte 20032 : 1494).

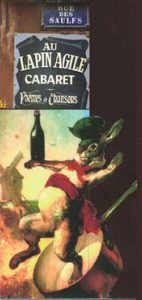

Grâce aux recherches effectuées pour la préparation des Œuvres choisies pour le Méridien de Mondadori6 il a été possible de mieux réordonner toute la matière. Pendant ses fréquentations parisiennes entre 1915 et 1919, un des points de référence de Suckert était Montmartre. Il écrit, toujours à Binazzi (de Versailles, le 29 avril 1919) qu’il s’est « introduit dans le quartier de Ménilmontant (apaches*) » et qu’il a « chanté et ri dans les cabarets et les casinos (au sens français non péjoratif) de Montmartre » (Malaparte 20032 : 1494). Et dans le Portrait, après avoir déclaré qu’il était resté à Paris jusqu’en octobre 1919, il rappelle les « folies de Montmartre (Malaparte 20032 : 1494). Dans ce quartier, le jeun e Suckert fréquente le Lapin Agile, une taverne rustique des faubourgs qui, à l’origine, s’appelait le Cabaret des Assassins, par allusion aux fréquents coups de surin et petits meurtres entre habitués, et à un délit dont avait été suspecté le propriétaire (un certain Frédé, lequel avait eu un fils ainsi dépêché), qui, pour effacer la mauvaise renommée de son local, avait chargé André Gill de peindre, sur l’entrée, un lapin s’échappant d’une casserole (symbole innocent à opposer au passé sulfureux et louche de l’endroit). Grâce à la signature de l’enseigne par le peintre (A. Gill) la gargote fut aussitôt, par un jeu de mot, rebaptisée, de Lapin à Gill en Lapin agile.

« Frédé, joue-moi sur ta guitare… »

Fréquentée par Picasso, Max Jacob, Apollinaire, Carco, Modigliani, Utrillo et tant d’autres (au nombre desquels Soffici) dans cette taverne, il y étaient tous, et s’y réunissaient les artistes, écrivains, et poètes de toutes sortes de nationalités et de mentalités qui, en ces années-là débarquaient à Paris pour se rencontrer à Montmartre et vivre une vie de bohème*. Kurt aussi passa par là, et il semblerait (comme l’écrit sa sœur Edda) qu’il ait collaboré à La vache enragée, un bulletin du cabaret dans lequel étaient publiés les débats qui s’y tenaient, tandis que Frédé recueillait les pensées et les signatures de ses clients, dans un Journal de bord qui inspirera ensuite, c’est certain, le titre homonyme du livre de Soffici de 1915. Par la fréquentation des diverses positions intellectuelles, culturelles et politiques que ses compagnons de route (qui n’avaient guère que quelques années de plus que lui) discutaient, élaboraient et répandaient, Suckert absorbait connaissances et concepts et se formait l’esprit, puisque, là, les intelligences s’exerçaient à tirer « de la coquille des paroles, la pulpe vive des idées qu’elles signifiaient » (Malaparte 20032 : 1494). Dans La mort de la “couleur locale” (datée de Paris, 1919), un des deux chapitres qui précèdent Les noces des eunuques de 1922 (livre édité par la même Rassegna Internazionale, de Rome), avec, en frontispice, la mention « Nous marchons à la recherche de l’infini » et une gravure ancienne d’un vagabond brandissant un drapeau déployé sur lequel on pouvait lire « Vive l’Océanisme », l’écrivain nous fournit un souvenir intéressant de son mons martyrum :

Chaque lundi soir, les Sages se réunissaient pour palabrer au cabaret du “Lapin Agile” pour discuter du quid divinum in humano devant un verre de bière baveuse. Qui étaient les Sages ? Des gens qui avaient les hommes en horreur tout en aimant l’humanité, qui préféraient la méditation à la pratique, la pensée à l’acte, le désir à la volonté, qui ne daignaient pas se mettre quotidiennement en colère à la manière des petits hommes, des gens de toutes les races, ennemis de toutes les barrières, mentales et pratiques, négateurs de toutes les patries, de toutes les familles, de toutes les sociétés. Hommes d’art, “internationalistes”, abstractionnistes, océanistes, fatalistes, chercheurs d’absolu et d’universel, ennemis de tout ce qui est fragment et réduction. Réunis en conciliabules, ils parlaient d’art, de ce peu d’infini, en somme, qui se mêle à notre humaine existence […] les Sages du Lapin Agile ne levaient jamais les yeux vers les murs. Assis autour de grossières tables de bois […] les pauvres chercheurs d’absolu parlaient d’art […] et chez les musiciens […] le mot qui revenait le plus souvent était “infini, infini, infini” […] chez les peintres […] les mots “lumière, synthèse, infini” […] chez les sculpteurs […] “dynamisme, effort, plastique, coup de pouce, mouvement, mouvement, mouvement” […] chez les poètes […] le mot le plus souvent prononcé : “infini, infini, infini”. Cela se passait chaque lundi soir, dans la taverne de Montmartre, mons martyrum. (Malaparte 20032 : 1494-1495).

Puis, le jour suivant, mardi soir, sortait de chez un obscur imprimeur La vache enragée, organe du Lapin Agile, où les Sages proclamaient leur volonté de vivre et de créer la vie, et personne, dans le monde, ne connaissait l’existence de ce cénacle des Sages, mis à part ceux qui vivaient dans l’attente d’un possible retour de la vérité. Le tout jeune Kurz lui-même (avec, dans la tête, des phrases comme « Il faut nous mettre en chemin », « Partir à la conquête de la vie », « Retrouver le sens océanique de la vie », « La vie nous étouffe, elle finira par nous tuer », « Il faut défoncer les compartiments étanches de nos cerveaux » (Malaparte 20032 : 1495) et ainsi de suite) deviendra chercheur d’absolu et d’infini, d’internationalisme et d’universalisme, de vitalisme et de dynamisme. Ce sens « océanique » de la vie qui l’avait modelé, le caractérisera, avec des retouches et des maturations, y compris dans les années à venir, et constituera le noyau génératif de ses deux premiers livres : Viva Caporetto (plus tard La révolte des saints maudits) et Les noces des eunuques. Dans ce dernier, entre autres, au chapitre Zarathoustra le bolchevique, il est question de « Zarathoustra, homme-dieu devenu homme humain » (Malaparte 1961 : 235) et du « petit homme qui s’était remis à marcher au côté de Zarathoustra » (Malaparte 1961 : 239) pour le dépassement d’eux-mêmes, avec l’analogie entre les Sages parisiens et les Savants nietzschéens, de la lumière qui cherche, en chemin, le créateur d’une nouvelle vérité****. C’est ainsi que, vers la fin de 1920, rentré à Rome, l’écrivain fonde le Groupe International d’Art et culture L’Oceanica, et la revue qu’il génère, ce qu’il annonce à Binazzi dans une lettre du 28 novembre 1920. Mais c’est la lettre du 12 décembre à Soffici (sur papier à en-tête du groupe) qui est pour nous la plus intéressante. On y annonce que, le 1er janvier, commencera la publication (tirage à 5000 exemplaires) d’une revue de « choses » d’art, rédigée en français et en italien, qui aura une grande diffusion à l’étranger, par les soins de The Studio (Londres), Donauland (Vienne), Zdroj (Varsovie) et de La librairie Internationale (Genève). Y collaboreront de nombreux écrivains parmi les plus talentueux d’Europe, et Suckert se tient à la disposition de Soffici pour lui donner toutes les informations qu’il désirera sur le mouvement intellectuel étranger en correspondance avec tous les principaux centres artistiques européens (y compris ceux de la Russie des Soviets). Il le prie en outre d’envoyer quelque chose d’inédit pour le deuxième numéro de la revue Oceanica, dans le premier n° de laquelle il pourra lire le manifeste de l’Océanisme, certain qu’il le trouvera d’accord avec ses rédacteurs. Suit la signature du directeur du groupe, Curzio Suckert, et le post scriptum suivant : « Tu ne te souviens peut-être pas de moi. Mais si, quelquefois, tu te rappelles le pauvre Apollinaire et le Lapin Agile, mon nom finira par te revenir » (Malaparte 20032 : 1496).

Le n°1 d’Oceanica, dirigé par l’écrivain sort le 1er janvier 1921, et contient, entre autres, le Manifeste de l’Océanisme, signé par Suckert, avec ce sens océanique de la vie (allié au courage de se sentir humain), d’être chercheur d’absolu, de se tenir pour des esprits libres, dans le but de redonner aux hommes le sens de l’universel et d’envisager, au risque d’être appelés bolcheviques, les problèmes complexes du temps, non pas dans le cadre étroit des préjugés bourgeois, de la famille, de la patrie et de la culture, mais dans celui de l’humanité et de la vie : bref, de remettre en question les relations entre l’homme et l’homme, entre l’homme et l’infini, non pas avec l’esprit utilitaire de la culture bourgeoise, mais dans l’esprit universel qui raccorde la vie de l’homme à celle de la nature. Au bas de la page du Manifeste, la date « Varsovie-Rome 1920 » nous renvoie à l’époque de la permanence de Suckert à Varsovie, où il a terminé Viva Caporetto, avec adjonction à la partie écrite en 1918 des dernières pages sur l’invasion soviétique. Le n°2 sort le 15 janvier 1921, et, entre autres choses, on y lit l’explication, signée Les Océanistes) de Ce qu’est l’Océanisme (le Manifeste publié dans le n° précédent ayant été jugé abstrait et incompris par beaucoup. Dans la conclusion on explique pour clarifier que l’Océanisme est le mouvement artistico-philosophique le plus diffusé et le plus moderne d’Europe et qu’il travaille, au-dessus de toutes les passions de race et de polirtique, à la reconstruction de l’internationale socialiste et on lit que « en France, le groupe Clarté, sous le commandement d’Henri Barbusse, n’est rien d’autre qu’une manifestation de l’Océanisme » (Malaparte 20032 : 1496). Dans le n°3 de la revue (1er février 1921), on trouve entre autres, en français, une Lettre à un océanique suisse (signée Suckert au nom du Groupe) où est reconfirmé le caractère a-politique de l’Océanisme (en ce que la politique est comme une maladie, une espèce de grippe espagnole dont l’humanité attend un jour la « décomposition définitive », et surtout, on affirme que l’Océanisme s’oppose au bruit du futurisme et du dadaïsme, préférant la promotion silencieuse de Groupes de propagande océaniques* pour véhiculer l’intuition (contre les impressions et les sensations), l’art primitif* (contre la manière et la tradition, les préjujés et l’éducation), l’infini et l’absolu (contre le relatif), et ce sens universel retrouvé de la vie pour un homme humain et non plus sur-humain ou sous-humain ; concept important, dans la mesure où il est significativement générateur de La révolte des saints maudits, puisque la révolte a été provoquée aussi par la condition animale infligée par la guerre. Dans le 4e et dernier numéro d’Oceanica, on trouve l’annonce publicitaire suivante :

Vient de sortir : Viva Caporetto ! de C. Erich Suckert, écrit à Varsovie pendant l’assaut bolchevique. Caporetto n’est pas un fait militaire, mais un phénomène social, qui continue à se dérouler aujourd’hui dans les mouvements révolutionnaires qui ensanglantent l’Italie. Ce n’est pas un livre de guerre mais d’actualité. L’auteur de ces pages, qui ont suscité tant de rumeurs d’intérêt à l’étranger, a été appelé le Barbusse italien. (Malaparte 20032 : 1497).

La référence à Barbusse (dans cette annonce publicitaire qu’on peut estimer rédigée par l’auteur) avait déjà été faite dans le n°2, où le Groupe Clarté est associé au Groupe Océanique et l’internationalisme (d’où l’internationalisme socialiste) des théories a l’espace déclaré d’une géographie couverte par la revue Oceanica, avec ses points de diffusion à l’étranger énumérés à Soffici. Mais, à côté de la dénomination de « Barbusse italien » par allusion à Le feu, l’écrivain français est ici, dans le contexte de l’Océanisme, surtout mis en avant pour son roman Clarté (1919-1927), qui visait à rapprocher, dans les idéaux pacifistes et de solidarité humaine, les intellectuels et les ouvriers du monde entier. Même si le mouvement international appelé Clarté fut de brève durée, il fleurit pourtant dans beaucoup de nations et en Italie, où le groupe barbussien de la Clarté était lié à une Association italienne pour un contrôle populaire, fondée par Guglielmo Lucidi, éditeur de la Rassegna Internazionale (et bailleur de fonds de la revue Oceanica) ainsi que, sous cette même enseigne, des éditions successives du premier livre de Malaparte et du simultané Les noces des eunuques, nés tous les deux sous l’égide de l’Océanisme. Mais l’Association italienne pour un contrôle populaire dont Lucidi était le représentant en Italie, provenait d’une organisation humanitaire internationale anglaise, politiquement pacifiste, l’Union of Democratic Control, et c’est l’écrivain toscan Roberto Palmarocchi (de la rédaction de L’Unità, auteur d’une Littérature française contemporaine dont Malaparte expédie un exemplaire à son ami Prezzolini le 21 mai 1927) qui l’avait présenté à Lucidi (dont Suckert était ensuite devenu l’ami). Circonstances qui expliquent tant la publicité de Viva Caporetto sur Oceanica (et l’allusion à Barbusse) que la lecture de Caporetto non comme un fait militaire mais comme un « phénomène social » (à relier aux mouvements révolutionnaires contemporains de l’auteur), que le rappel de l’actualité d’un événement non relégable à un passé historique, et que les rumeurs d’intérêt à l’étranger pour le livre entendu comme argument (la guerre) objet de discussion à l’intérieur de l’internationalisme pacifiste européen.

Qu’il suffise de rappeler que, de l’Union of Democratic Control, faisait partie l’écrivain anglais Israel Zangwill (qu’en 1922, Malaparte sauvera d’une arrestation fasciste à Florence pendant les journées de la Marche sur Rome, comme on peut le lire dans Technique du coup d’État) et que, dans le groupe Clarté, nous trouvons Einstein, Mann, Duhamel avec ses dramatiques expériences de médecin de guerre (Vie des martyrs, de 1917 et Civilisation, de 1918) et l’Autrichien Zweig, avec son pacifisme et l’amitié qui le lia, à Genève, à Rolland. Pour ne rien dire de l’autre pacifiste Pierre-Jean Jouve, qui condamna les horreurs de la guerre (Vous êtes des hommes, de 1915 et Danse des morts, de 1917) et de qui Malaparte fut le traducteur. La lumière, la clarté, la transparence, la limpidité de Clarté ont beaucoup de points communs avec l’Océanisme de Suckert. Par ailleurs, les idées de gauche du mouvement français pousseront ensuite vers le marxisme et le communisme beaucoup des membres du groupe. C’est pourquoi, même si la revue Oceanica n’a vécu que le temps de quatre numéros, c’est à l’intérieur des élaborations théoriques de l’Océanisme qu’est né, qu’a été défini et qu’a été idéologiquement véhiculé Viva Caporetto, avec la volonté d’internationaliser l’épisode italien comme moment d’une vision plus globale de la guerre et de ses conséquences : les « chercheurs de vérité » et d’« absolu », l’« infini » (humain et inhumain), l’« universel », l’« humanité humaine », le « sens océanique de la vie » (Malaparte 20032 : 1498). Il a été possible, en outre, de retrouver, dans la bibliothèque du Bureau Historique de l’État-Major de l’Armée, le récit officiel dont parle Malaparte (le seul exemplaire qui existe), sur l’activité militaire de la IIe Armée commandée par le général Albricci. Il s’agit d’un petit opuscule anonyme (comme toutes les relations de cette espèce) avec, sur la couverture et le frontispice, juste sous le blason, quatre lignes :

R.Esercito Italiano/

Comando Supremo

II° Corpo d’Armata sulla fronte francese

Aprile-Novembre 1918

Le texte, comparé avec d’autres rédactions similaires, doit remonter, selon la reconstruction effectuée par les responsables de la bibliothèque, à la période qui va de décembre 1918 (après la fin de la campagne en novembre) à janvier 1919 (puisque, en février, Albricci est rentré en Italie. Vu ce type d’opuscules (créés à des fins de propagande et communs à d’autres unités de l’armée) il résulte que la compilation devait en être quasi immédiate, autrement dit à la fin des opérations. Reste en tout cas que ces rapports officiels étaient subordonnés à deux conditions bien précises : la première, à la possibilité économique de l’imprimer, et la seconde –qui est, bien sûr, celle qui nous intéresse – qu’il y ait quelqu’un de capable de les écrire, chose ni simple ni facile. Et Malaparte était le seul qui pût remplir cette dernière exigence, ce qui expliquerait qu’Albricci l’en ait chargé. Et puisque la rédaction de Viva Caporetto est à situer justement entre décembre 1918 et janvier 1919, l’hypothèse d’une rédaction simultanée (en accord avec le témoignage de Malaparte) du livre et du rapport (commandé par le général après la fin de la campagne française), ne nous paraît pas hasardée. En fait, Viva Caporetto assumerait le caractère de Rapport sur la guerre d’Italie (sous-titre apparu sur la Révolte) comme le rapport officiel était celui sur la guerre en France. Le rapport, toutefois, est anonyme, et seule la comparaison des contenus permet de dépister quelques espions linguistiques dans les lieux, heures, dates, hommes, liste des morts, épisodes (comme celui du bombardement au gaz ypérite) et termes (que l’on pense à fronte dans le titre, employé au féminin – la fronte – selon l’usage commun, qui se retrouve dans le texte au iiie chapitre des deux éditions de Viva Caporetto, puisque depuis la première guerre mondiale, le substantif est devenu masculin par référence à « armée » [au masculin en italien : esercito, NdT] ), traces qui nous ramènent à une matière typiquement malapartienne, déjà introduite par l’écrivain dans les poèmes dont nous avons parlé À la brigade « Chasseurs des Alpes » (51-52) et Les morts de Bligny jouent aux cartes , dont le premier, circonstance intéressante, fut imprimé en 1918 par l’imprimerie Martini de Prato, qui a aussi imprimé Caporetto. Imprimerie, certes, obscure, mais dont le propriétaire était cet imprimeur radical appartenant au cercle des amis pratéens du jeune homme. Le rapport officiel retrouvé, même si, dans l’état actuel des choses, il est impossible de l’attribuer avec certitude à Malaparte, ne nous paraît pas marginal, en ce que cela prouverait, non seulement son existence, mais aussi qu’en la mentionnant, Malaparte a dit la vérité. Comme est vraie également l’existence de l’introuvable Viva Caporetto dont une copie a été retrouvée à l’Institut Gramsci de Rome (bibliothèque de la fondation), avec, sur la couverture, le nom de l’auteur C. Erich Suchert, le titre Viva Caporetto (sans point d’exclamation), le sous-titre (Varsovie 1920). Avec, plus bas, au centre, la reproduction d’un visage surmonté de la signature Rembrandt 1635. En pied de page, séparée du cliché par une ligne typographique, en italiques majuscules, sur trois lignes, on lit, la mention :

LIVRE ADMIS À LA BIBLIOTHÈQUE COMMU–

NISTE DE MOSCOU PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF

DE L’INTERNATIONALE COMMUNISTE

Le livre, par conséquent, devrait se trouver aussi dans la Bibliothèque du Comité exécutif du Komintern. Mais, des recherches effectuées à Moscou m’ont permis de vérifier que cette bibliothèque, créée en 1920, avait un fonds de quarante mille volumes, qu’elle était spécialisée dans la politique, le mouvement ouvrier, le marxisme et le léninisme, l’histoire et l’économie. N’y avaient accès que des fonctionnaires du Komintern. En 1943, à la suite de la dissolution du Komintern, la Bibliothèque a été fermée et, après la fin de la guerre, les livres ont été répartis dans diverses bibliothèques de Moscou, compte devant être principalement tenu, vu l’époque du démembrement, de très nombreuses destructions et soustractions. Une partie du fonds a été transféré à la Bibliothèque du marxisme-léninisme, aujourd’hui Bibliothèque d’État de littérature politique et sociale, mais on n’y trouve pas trace du livre de Malaparte, comme on n’en trouve pas trace non plus dans d’autres bibliothèques moscovites : Bibliothèque d’État russe (ex-Lénine), Bibliothèque d’État de littérature étrangère, Bibliothèque publique d’État d’histoire. Il ne se trouve pas non plus à la Bibliothèque publique d’État Saltykov Scedrin de Saint-Petersbourg. Un exemplaire s’en est retrouvé dans une librairie-antiquaire de Florence.

La première édition de Viva Caporetto, sort donc comme une édition de la revue Oceanica, mais imprimée à Prato par l’ami Martini. À cette impression (la première) Malaparte change, en 1921, suite aux réactions, le titre (correction d’auteur forcée) et en fait réimprimer seulement la couverture et le frontispice intérieur . De cette édition, on retiendra, au nombre des exemplaires conservés, celui de la Bibliothèque cantonale de Lugano (Archives Prezzolini), celui déjà présent par le passé dans les catalogues de libraires-antiquaires et, contrairement à Viva Caporetto, on retrouve encore sa trace chez un bibliophile de Prato et à la bibliothèque de la Columbia University, de New York. Sous le titre La révolte des saints maudits, on voit un cliché typographique à cercles concentriques, à l’intérieur duquel se trouvent les lettres entrelacées U.D.C. qui apparaissent également sur le frontispice intérieur, mais ,qui n’ont été ni mentionnées ni décrites par personne, sigle de cette U.[nion] of D.[emocratic] C.[ontrol] qui nous reporte à l’internationalisme, par rapport soit à l’éditeur soit au contenu du livre. En 1923, Malaparte y remet les mains, restructure et corrige, ajoute du matériau, fait réimprimer complètement le livre et publie la deuxième édition (définitive) avec l’adjonction d’un Portrait des choses d’Italie / des héros, du peuple, des événements / des expériences et des inquiétudes / de notre génération ; en-dessous, le cliché typographique U.D.C.

Dans cette édition ne figure pas la date d’impression, mais il est possible d’indiquer 1923 grâce aux références bibliographiques fournies par Malaparte lui-même, à ses témoignages biographiques, aux affirmations de sa sœur Edda, et enfin, grâce à une lettre écrite à son ami Benazzi (de Rome, le 27 juillet 1923), où on peut lire : « […] j’ai terminé, ces jours-ci, un long Portrait des choses d’Italie […] à mettre en préambule de la deuxième édition de la Révolte des saints maudits ». Pratiquement, le Viva Caporetto (1ère édition avec nouveaux frontispices et couvertures diverses) était de 138 pages et La révolte des saints maudits (2e édition) est de 278 pages.

À la lumière des faits ci-exposés, lorsqu’a été choisi le texte à insérer dans le Méridien, j’ai estimé plus sage et philologiquement plus correct (et la nouvelle structure du livre montre à quel point ce choix était important) de reproposer l’édition de 1923, avec le titre La révolte des saints maudits, dans la mesure où il s’agissait d’un texte et d’un titre élaborés d’après l’ultime révision de l’auteur qui, dc son vivant, en avait établi la rédaction définitive. Ce choix a été motivé en outre par le fait que l’adjonction des pages d’introduction (L’auteur et la guerre) ne nous ont pas semblé alors et ne nous semblent pas aujourd’hui devoir être cataloguées comme une espèce d’avertissement par lequel Malaparte eût voulu se protéger, mais comme une simple information et illustration de qui était (en ce temps-là) l’auteur, qui avait été volontaire, avait combattu dans les tranchées, été mutilé, etc. etc., et que, par conséquent le contenu du livre faisait bien entendre la voix de quelqu’un qui parlait de l’intérieur de la guerre elle-même (d’où provenaient les faits et les arguments objets de la narration). Il ne m’a pas semblé opportun non plus qu’on se demande si est vrai ou faux le nouveau monde de la grande guerre que Suckert nous dévoile, soit par son contexte culturel ou socio-politique soit par les modèles littéraires ci-dessus mentionnés (Malaparte n’est pas le premier ni le seul à écrire dans ce sens) d’autant que l’écrivain lui-même avait déjà répondu – quarante ans plus tard – à cette éventuelle future question (circonstance dont il n’a jamais été tenu compte) dans la préface à Prises de bec, quand il écrit : « Tout cela nous semble aujourd’hui tellement absurde que nous avons peine à y croire. Mais je mets quiconque au défi de venir me dire les yeux dans les yeux que tout cela n’est pas vrai. » [p.19 de l’édition française, NdT]

Il ne me paraît pas opportun de rétablir le titre original de Viva Caporetto (avec ou sans le point d’exclamation) car si le nouveau titre La révolte des saints maudits est à considérer – ainsi que Malaparte l’a déclaré plusieurs fois – comme une solution de pis-aller pour éviter la censure et la saisie de 1921 (avec interventions subséquentes sous forme de nouvelles couvertures et nouveaux frontispices), il s’agit bien, dans la dernière version, d’une correction d’auteur voulue et sans équivoque, la preuve en étant que le nouveau titre sera maintenu dans l’édition définitive de 1923 (qui n’est donc plus un pis-aller occasionnel, puisque l’autre titre disparaîtra pour toujours) et qu’en outre le terme révolte reflète davantage (que l’initial Viva Caporetto) l’esprit, la thèse et la signification du livre. Il n’est pas opportun non plus d’accoupler les deux titres et de les mettre ensemble, le premier titre ayant été, une fois changé, définitivement abandonné par Malaparte et jamais plus reproposé à aucun éditeur. De plus, l’essai introductif (Portrait des choses d’Italie…) ne me semble pas devoir être jugé pro-fasciste, dans la mesure où Malaparte interprète le développement du phénomène révolutionnaire italien de façon différente, mais parallèlement à celui du phénomène révolutionnaire russe dans l’opposition fascisme contre bolchevisme, comme bien expliqué, d’ailleurs, dans Résultats. Il est évident aussi qu’une maturation a posteriori de l’écrivain par rapport au fait historique, et par conséquent à un rééquilibrage de ses positions radicales, qui n’affaiblit cependant pas la vis polémique de l’œuvre, la rendant, aujourd’hui encore, actuelle en ce qu’elle maintient son rôle de témoignage sur une époque. Enfin, la restructuration des chapitres, leur réécriture, la réorganisation des derniers, (sous le titre Résultats), les corrections des coquilles de la première impression, les variantes, entrent dans un processus tout à fait normal dans les rééditions, commun à tous les écrivains, mais qui, chez Malaparte (et cet aspect n’est pas à sous-évaluer) constitue sa propre, sa vraie manière exaspérée de procéder, caractérisée par des interventions continuelles, des remaniements, des ajouts, des repentirs et ainsi de suite, toujours aux prises avec son exigence insatisfaite d’améliorer le texte, et qui constituent son immense travail sur la page d’artisan de l’écrit : toutes les œuvres de Malaparte ont subi ce traitement, par ailleurs parfaitement vérifiable. Si on compare la première rédaction publiée en 1921 et la 2e édition définitive publiée en 1923, on constate, à l’intérieur des chapitres, une série de variantes (enregistrées dans la Notice qui accompagne le Méridien, à laquelle on renvoie pour des motifs évidents). Le critère adopté a, pour cette raison, été le critère conservateur, évaluant positivement la crédibilité de l’auteur. Les interventions, qu’elles soient stylistiques, formelles, complémentaires, lexicales ou visant à atténuer la crudité d’une certaine terminologie et le ton dans quelque passage âcre et exaspéré ; les phrases et les termes enlevés ou ajoutés, les annotations (gloses entendues comme besoin d’explications) et autres amendements marginaux ne changent ni la thèse ni l’identité de l’essai, dont on a sauvegardé les coordonnées idéologiques identifiées provenant des germes révolutionnaires nationaux et internationaux, révolution collective (bolchevisme) et révolution individuelle (fascisme). Ne sont pas non plus censurés les massacres, les sacrifices, les morts, tout comme sont confirmées les culpabilités et les responsabilités, les jugements et les affirmations accusatoires, c’est-à-dire que l’axe porteur du pamphlet* (construit sur la vérité et sur la défense du peuple) n’est ni déplacé ni démoli pour faire place à d’autres supports (politiques ou idéologiques) à l’architecture initiale. Au contraire, les dernières pages (ajoutées ex-novo) de l’édition de 1923, confirment en projection idées et faits, événements et développements, prévisions et phénomènes : comme si le résultat final était la conséquence-révélation d’un effet évident, l’issue prouvée d’une idée préexistante ou que l’on supposait telle, et, de là, constatation et confirmation de l’impression.

Pour en revenir aux deux rédactions de l’œuvre, le problème des corrections et des remaniements de La révolte des saints maudits rentre dans la casuistique complexe des variantes voulues par un auteur mais déterminées par ce que, philologiquement, on définit comme « la poussée de contraintes externes irrésistibles » (Firpo 1960). Que ce soit la question du titre ou que ce soient les interventions sur l’original (Viva Caporetto), même si elles nous rappellent à la sauvegarde de l’intégrité textuelle de l’archétype, nous rappellent aussi qu’il faut tenir compte d’un parcours d’écriture qui nous conduit à une restauration (La révolte des saints maudits) laquelle constitue la « volonté ultime de l’auteur », même si cette volonté « ne coïncide pas toujours et pas nécessairement avec l’original ». Comme il s’agit d’un texte qui a été écrit et a eu son iter sous la pression de contraintes extérieures qui, dans ce cas-là, sont les conditions historiques de l’époque de Caporetto, les saisies répétées du livre, le climat pré-fasciste d’abord et fasciste ensuite, il nous semble évident qu’il existe un rapport entre l’effective et libre volonté de l’auteur et ces contraintes. Mais le passage de Viva Caporetto à La révolte des saints maudits doit être vu comme un acte reproductif par lequel un auteur « n’entend pas manifester une nouvelle pensée, mais restaurer une pensée déjà manifestée », c’est-à-dire que l’action de Malaparte ne présuppose pas un animus dictandi, mais seulement une voluntas restituendi : c’est dans ce sens qu’il faut voir le Portrait, les gloses (véritables adjonctions interprétatives), « Résultats », dans la mesure où l’auteur, en intervenant, n’a rien refusé, au contraire, a mieux défini la matière en la transférant de la mémoire du passé à une mémoire plus récente. Tout ce qui est exposé sauve l’intention de l’auteur de ce qui pourrait être appelé opportunisme politique ou raisons sociales, on ne peut non plus y détecter une violence faite au texte susceptible d’évoquer une auto-censure spontanée ou imposée qu’un Malaparte n’aurait jamais acceptée ni subie. Si l’écrivain avait été véritablement contraint par de pressantes impositions ou des positions de convenance, la seconde édition aurait dû, pour avoir la bienveillante acceptation des fascistes, être amendée de tout ce qui (phrases, allusions, jugements, références et autres) avait la moindre saveur de bolchevisme, voire de gauche extrême (comme on peut le voir dans l’œuvre). Recourons encore à Firpo pour souligner que la deuxième rédaction atténuée (par rapport à la première, libre et courageuse) présente des « remaniements spontanés » qui n’ont pas été imposés par la censure mais « suggérées à l’occasion de la reprise du travail, et, dans ce sens, le texte de 1923 témoigne d’un sûr progrès stylistique par rapport à celle de 1921 : « dans des cas de ce genre – concluait le philologue – il me semble plus sage de s’en tenir à ce quyi fut la volonté ultime de l’auteur » (Firpo 1960 : 143-160). J’ai pensé de même.

Pour ce qui concerne, enfin, le long essai du Portrait, le texte est divisé en quatre parties numérotées, qui contiennent en pages à part entière, presque un schéma synoptique de la question qui va être abordée, dans l’ordre suivant :

/1. Que la fatalité, quand un peuple se rebelle contre la tyrannie de ses propres héros légitimes et veut n’en faire qu’à sa tête, passe des héros aux événements, toujours contraires, et punit de cette façon le peuple de l’audace qu’il a eue, qui tourne à son détriment, en l’aidant toutefois à retrouver ainsi la raison des faits et à se soumettre de nouveau à la tyrannie des héros ;

/2. Que l’esprit de notre génération est un esprit révolutionnaire et héroïque, anticonformiste jusqu’à l’injustice, et que les passions violentes dont souffre l’auteur ne lui sont pas propres, mais affectent tous les fils inquiets et impatients de son temps ;

/3. Qu’il était et qu’il est nécessaire de défendre les fantassins, tous les fantassins, y compris ceux de Caporetto, contre les embusqués, les profiteurs, les lâches, la chiourme, les rhéteurs, les politicards, les Trissottins, contre tous ceux qui ont osé, en se servant de Caporetto comme excuse, accuser de lâcheté les héros christianissimes de la Bainsizza, du Monte Santo, du Piave et du Grappa ;

/4. Que l’esprit inquiet, héroïque et anticonformiste jusqu’à l’injustice de notre génération ne sait pas souvent se mesurer aux occasions plaisantes et les vaincre, encore que la fatalité nous y aide, et que, toujours, quand nous sommes enfin en paix avec nous-mêmes et en état de vaincre, par l’amabilité des occasions, la fatalité nous malmène et nous sauve. (Malaparte 20032 : 1515-1516).

Les quatre cadres raccordent les thèses exposées dans le Portrait et expliquent la matière (qui dérive des thèses) contenue dans la Révolte qui vient ensuite et( suit un fil argumentaire logique. Des prodromes historiques des défaites, Suckert passe à la vision optimiste des défaites qui font rebondir, des jours néfastes qui poussent à la renaissance. Il en résulte la théorie des héros renversés reprise du prologue (intitulé Les héros renversés) de L’Europe vivante, publiée avant La révolte, cette même année 1923 avec une longue lettre-préface de Soffici (qui écrivait : « Caporetto fut la catastrophe typique des tragédies ». (Malaparte 20032 : 1516). La récupération, alors, à travers la mémoire, des souvenirs de son expérience de soldat sur les divers fronts de la guerre et dans les tranchées, des lectures et des écritures cultivées pour retrouver les jours, les lieux et les saisons de ce temps-là, se fond avec le désir d’action, mélangé de rancœur et de rébellion, pour ne pas étouffer le fantassin en lui (« naturel, physique, terrestre, simple, primitif, héroïque, antique, humain » ; Malaparte 20032 : 1517), devenant « faux, prévenant, expert, hypocrite, raisonneur » (Malaparte 20032 : 1517) et se sentir « avilir, devenir méchant, de venir mesquin » (Malaparte 20032 : 1517). D’où la rébellion et la poursuite, sans préjugés, de ce que Suckert appelle « révolution nationale ». Le jeune Suckert se demande : qui a trahi ? qui sont les responsables ? ceux qui l’ont provoquée ou ceux qui l’ont accomplie ? La certitude – quatrième cadre – d’« une révolution nationale imminente en Italie, œuvre des vrais combattants, c’est-à-dire du peuple des fantassins, autrement dit d’une révolution de paysans » (Malaparte 20032 : 1518) constitue la synthèse de cette confiance-certitude que les choses, en Italie, auraient un « développement » (Malaparte 20032 : 1518) qui déboucherait sur un « événement » (Malaparte 20032 : 1518), qui aurait été utile à son esprit révolutionnaire et à celui de sa génération. La révolte des saints maudits devient alors une violente dénonciation contre cette espèce d’Italiens faux et hypocrites, nourris d’une semi-culture, politicards et discoureurs.

droite et gauche historiques, de toute façon, libéraux, démocrates, socialistes, Italiens modernes, hommes de places, de gouvernement, de cafés, d’université d’académies qui, depuis les années 1870 ont débiné de mille façons l’Italie héroïque, sainte, christianissime de 1821, avec l’excuse du patriotisme ou de la rhétorique, de la démocratie ou de la révolution sociale […] Portrait des choses d’Italie, des héros, du peuple, des événements, des expériences et inquiétudes de notre génération, à présent dans Malaparte 1961 : 168).

Ce sont là les questions que se posait un jeune homme qui, à 23 ans, avait commencé à écrire un livre pour raconter son expérience, rescapé quasi par miracle, entre seize et dix-huit ans, de l’enfer de la Première guerre mondiale et « au milieu de toutes les voix démocratiques d’exaltation de la guerre, il est intéressant que la plus audacieusement discordante ait été précisément celle de l’interventionniste et futur fasciste Malaparte » (Asor Rosa 1975 : 1

3. QUARANTE ANS APRÈS

La révolte des saints maudits n’est donc pas seulement une confession-réaction à la guerre, mais bien autre chose. Avant tout, c’est le livre de Malaparte, pas un livre parmi les autres, parce que « dans ce livre, je suis tout entier, de la tête aux pieds, ce que j’étais alors et ce que je suis devenu ensuite, comme homme et comme écrivain » (Malaparte 1967 : 15), du moment que La révolte non seulement contient les germes des motifs fondamentaux de son histoire personnelle, avec la fierté d’être resté fidèle (tant au livre qu’à la raison qu’il avait eue de l’ écrire, mais aussi à l’histoire du peuple italien à partir de 1918. Parce que tous les événements de la vie italienne qui en sont sortis dans les quarante dernières années sont nés de la douloureuse expérience de cette guerre, et, surtout, de la découverte qu’il y avait et qu’il y a deux Italies :

L’Italie des bigots, des sbires, des voleurs, des Hauts Commandements, (et par Hauts Commandements, je n’entends pas seulement les militaires) de tous ceux qui méprisent le peuple italien, l’exploitent, l’oppriment, l’humilient, le trompent, le trahissent, cette ignoble Italie que ma génération et toutes les générations du Karst et du Piave ont refusé et refusent. C’est l’Italie de l’infanterie, l’Italie des pauvres gens, l’Italie généreuse, loyale, honnête, courageuse, ennemie de tout abus de pouvoir, de tout privilège, en laquelle nous avons cru et croyons. (Malaparte 1967 : 15),

Ces mots, Malaparte ne les a pas écrits dans les années 1920 mais quarante ans plus tard, dans la préface intitulée « Prison gratis » (Forte dei Marmi, mai 1955) à Prises de bec (1953-1957), peu de temps avant de partir pour son ultime voyage en Russie et en Chine et de rentrer pour mourir en 1957. Par la mémoire, l’écrivain remontait dans le temps pour nous raconter ce que la première guerre mondiale avait été pour les jeunes de sa génération, c’est-à-dire la découverte d’une Italie dont on ignorait qu’elle existât (l’Italie officielle, l’Italie-État, l’Italie classe dirigeante) et pour les jeunes soldats comme lui, ce devait être l’écroulement – écrit-il – de cette Italie bourbonienne profondément barbare, plate et policière, contraire à tout esprit de liberté et de justice, qui était et est, à l’origine de toutes nos hontes et de tous nos malheurs, dont nous avion s découvert l’existence dans la boue des tranchées. (Malaparte 1967 : 9).

Il n’est pas possible de comprendre l’histoire du peuple italien de 1918 à nos jours – explique Malaparte – si on ne tient pas compte de cette découverte par tous ceux qui combattaient, qui avaient cru que l’Italie était une grande et noble puissance civilisée :

nous nous aperçûmes que la seule noblesse de l’Italie, en dépit de ses défauts enraciné, de son ignorance, de sa misère, de son indigne était le peuple Italien, tout le peuple italien, des Alpes à la Sicile, en particulier les bonnes, les généreuses plèbes analphabètes du Mezzogiorno, soldats aux grands yeux étonnés, au sourire timide, qui n’osaient pas parler parce qu’ils étaient comme des enfants, parce qu’ils ne savaient pas parler la langue des messieurs, la langue italienne, qui était la langue des officiers, des carabiniers, des juges militaires, la langue de la loi, la langue des tribunaux, des prisons, des hôpitaux, la langue des hauts commandements et des pelotons d’exécution. Nous pensions que l’Italie était la patrie de la liberté, de la justice, de la pitié envers les faibles, du respect envers les pauvres, envers ceux qui souffrent, envers ceux qui meurent, la patrie de l’espoir et non du désespoir, en un mot, la patrie de Garibaldi. En proie à une douleur, une désillusion et une fureur impuissante, nous prîmes alors conscience que l’Italie officielle était une Italie misérable, ridicule, une petite Italie vile, corrompue et sans scrupule, où n’existaient ni justice ni respect humain, et que son État, insensible et indifférent à la misère, et à la soif de justice du peuple, n’était que l’instrument de défense des intérêts matériels et des privilèges de la classe possédante, détentrice du pouvoir politique, bureaucratique et militaire. (extrait de « Prison gratuite », à présent dans Malaparte 1967, 9-10) [p.14 de l’édition française, NdT]