Une guerre de la merde au XIVe siècle

Théroigne – 2 mars 2019

Ce que les gilets jaunes ne savent probablement pas ou pas tous, c’est qu’ils viennent de renouer avec une forme de guerre populaire qui eut son heure de célébrité aux XIVe et XVe siècles, et même – côté savants – jusqu’au XVIe, mais qui a disparu des mémoires et surtout des livres d’histoire, jusqu’à ce que Dario Fo en découvre le récit dans une chronique de la Renaissance et se mette dans une colère noire à propos de cette occultation…

C’était en 1334. Il y avait deux papes : un à Rome, un en Avignon, qui se faisaient la guerre.

Le pape d’Avignon, pour prendre l’Italie à l’autre, avait envoyé son légat occuper la ville de Bologne (comme qui dirait un petit Micron légat des Rothschild à l’Élysée, mais d’époque).

Ce légat pontifical avait amené avec lui, de Provence (la France n’existait pas encore), une petite armée composée de Provençaux, de Bretons et de quelques Suisses pour que « l’autre » ne fût pas le seul à en avoir. Tout ce beau monde commandé par le général d’Armagnac.

Il (le pape d’Avignon) voulait avoir accès à la mer, en l’occurrence : l’Adriatique. Sur l’Adriatique, au plus près de Bologne, il y avait Venise, république, puissante, trop gros morceau. Mais, tout à côté, il y avait Ferrare, qui d’ailleurs appartenait à la Sérénissime. Pour s’en emparer, M. d’Armagnac enrôla de force toute la jeunesse mâle de Bologne, partit à l’assaut… et se fit battre à plate couture.

Déroute. 8.000 morts. Principalement chez les jeunes recrues.

Quand la population de Bologne ne vit pas revenir ses jeunes gens, elle se mit en colèrte, se révolta et couruiµt sus aux « élites » étrangères (pas en jaune, parce que c’était justement la couleur des uniformes des Provençaux) et tout ce beau monde courut, pour échapper à la vengeance populaire, se réfugier dans le château-fort de Bologne, construit au sommet d’un piton rocheux : une place imprenable En n’omettant pas d’emmener tout ce qui avait pu être razzié chez l’habitant, dans la violle et les campagnes environnantes. De quoi tenir des mois, car, en plus, cette place-forte possédait une fontaine alimentée en eau pure de montagne, grâce à un aqueduc construit par les Étrusques en 7 ou 600 avant J.-C.

Les Bolognais pillés, affamés et coincés tout en bas, ne savaient que faire, à quel saint se vouer. Pour comble, du haut des remparts, les assiégés – soudards, nobles, bourgeois, femmes, prêtres, moines et bonnes sœurs – ne manquaient pas de les narguer.

C’est alors que quelqu’un eut une idée. En fait il en eut deux, mais la seconde, seulement un peu plus tard….

Et sa première idée fut : « Puisque nous n’avons pas d’armes ni de munitions pour conduire un siège, je ne vois qu’une solution : les bombarder de merde, puisque ça, nous en avons. »

On convint qu’il avait raison et chacun y alla de sa contribution. On remit en service de vieilles catapultes en bois de l’époque romaine, et une espèce de « pont aérien » au sol commença. La précieuse matière fécale arriva à dos d’ânes, dans des charriots tirés par des bœufs, voire à dos d’hommes, dans des paniers. On positionna même des tambours aux ronds-points pour régler la circulation, éviter que les chargements se télescopent et que la précieuse matière se répande. Et le bombardement commença.

Cela se sut dans les autres villes. On vit alors venir des gens de partout – de Ravenne, de Pise, de Rimini – soucieux d’apporter aux assiégeants leurs chargements solidaires.

Mais la place, quoiqu’incommodée, tenait toujours.

C’est alors que le stratège improvisé eut sa deuxième idée. Son père, maçon, l’avait emmené enfant dans la montagne et lui avait montré le fameux aqueduc étrusque. Il lui avait même indiqué un endroit où les siècles avaient ménagé un trou, comme qui dirait une chambre de visite, dans lequel on voyait passer l’eau. La rendre imbuvable rabattrait leur caquet à ces arrogants. Il n’y avait qu’à y déverser un peu des précieuses munitions. Ce qui fut fait.

Et c’est ainsi qu’au bout de quinze jours seulement, une garnison armée jusqu’aux dents et avec pour plusieurs mois de vivres, dut hisser le drapeau blanc et demander à parlementer.

On insista – humiliation suprême – pour qu’un légat de l’autre pape y assistât et se portât garant de la sécurité des vaincus. Les Bolognais durent jurer sur le salut de leur âme qu’ils ne sortiraient pas de leurs maisons et ne jetteraient rien sur personne.

Quand l’« élite » emmerdifiée sortit en procession de son bunker, tous les habitants (et ceux des villes voisines) étaient aux fenêtres et agglutinés sur les toits. En tête venait le légat, tenant haut le ciboire et l’hostie et grommelant des patenôtres. On l’entendi même qui grinçait entre ses dents « Nous allons voir, mécréants, si vous oserez bombarder le corps de Notre- Seigneur Jésus-Christ ! ». À quoi un loustic lui cria d’un toit : « Si Notre-Seigneur Jésus-Christ a pu tenir au milieu de vous, il pourra tenir dans notre caca. »

C’est cette histoire que Dario Fo, prix Nobel de littérature (depuis Bob Dylan, c’est un peu dévalué mais, lui, c’était avant) a eu l’idée de porter sur le théâtre. Il l’a fait à sa manière, c’est-à-dire en improvisant sur un canevas, en jouant à lui seul tous les personnages, en disant tous les textes, avec toutes les voix, tous les accents, dans les dialectes différents des uns et des autres, en mimant, en faisant tous les gestes, tous les bruits : « PAACC ! BRUAC ! SGNIAC ! » (lancement de matière) ; « BLI, TIROLON, TIROLAN, BIN, BON ! » (tambours aux ronds-points) ; « DORUBUM, BUM, BUM ! » (roues pleines en bois des catapultes) ; « TRIN, TRON, TRIN, TRUN, TRAN… e la merda va ! » ; et le ZON, ZON, ZON ! des mouches de toutes les couleurs, venues de tous les pays, même d’Afrique. « Venez vite ! Ici, c’est le paradis. »

C’est en 1999, il avait alors 73 ans, qu’il vint rejouer Le tumulte de Bologne au Congrès Littéraire International organisé par la commune de Ferrare. Comme souvent, il avait dactylographié lui-même, à la hâte, ce qu’il comptait dire en guise de présentation. Nous avons (très mal) traduit ce document pour vous. Et juste après, pour les italianophones, il y a la vidéo de l’auteur en pleine action lors de ce « congrès » mémorable.

NB : Ce texte de présentation fait désormais, si nous avons bien compris, partie d’un livre intitulé Il fabulazzo osceno (± Le fabliau obscène).

Dario Fo

Impromptu de Ferrare

1999

J’ai changé le programme. J’y ai pensé toute la nuit, et je m’en rends encore mieux compte en ce moment, le titre cafouille un peu, d’accord, mais pourtant, je crois faire quelque chose de correct en vous proposant Le tumulte de Bologne. Peut-être quelqu’un l’a déjà entendu il y a longtemps… il y a au moins dix ans que je ne l’ai pas joué, sept en tout cas. Ça me fatigue beaucoup. Le fait est que, hier soir, en voyage, avant d’aller dormir, et ce matin même, j’ai étudié et continué à répéter les clés et les situations. J’ai choisi cette pièce, parce que la clé de tout ce discours est Ferrare et se passe dans la Bologne de 1340, qui était aux mains du pape, de l’armée provençale avec quelques suisses… et il y avait aussi des Bretons. Avec une grande partie de l’armée des jeunes recrutés de force, ils ont tenté d’occuper Ferrare, de la mettre à genoux, pour pouvoir avoir accès à la mer… C’est le pape qui ordonnait d’avoir accès à la mer.

J’ai changé le programme. J’y ai pensé toute la nuit, et je m’en rends encore mieux compte en ce moment, le titre cafouille un peu, d’accord, mais pourtant, je crois faire quelque chose de correct en vous proposant Le tumulte de Bologne. Peut-être quelqu’un l’a déjà entendu il y a longtemps… il y a au moins dix ans que je ne l’ai pas joué, sept en tout cas. Ça me fatigue beaucoup. Le fait est que, hier soir, en voyage, avant d’aller dormir, et ce matin même, j’ai étudié et continué à répéter les clés et les situations. J’ai choisi cette pièce, parce que la clé de tout ce discours est Ferrare et se passe dans la Bologne de 1340, qui était aux mains du pape, de l’armée provençale avec quelques suisses… et il y avait aussi des Bretons. Avec une grande partie de l’armée des jeunes recrutés de force, ils ont tenté d’occuper Ferrare, de la mettre à genoux, pour pouvoir avoir accès à la mer… C’est le pape qui ordonnait d’avoir accès à la mer.

Il s’est produit un fait incroyable : la réaction des habitants de cette ville, soutenus par les Vénitiens, qui, à ce moment, étaient leurs alliés – la cavalerie – a mis à genoux cette armée commandée par le grand général d’Armagnac, provençal, qui était aux ordres du pape… le pape qui à ce moment-là résidait en Avignon… et son légat était à Bologne.

Ce fut un désastre, surtout parce que la troupe des Bolognais, qui était la partie la plus importante de l’armée, s’est trouvée sur un pont qui traverse le Po. Ce pont était en bois, avec un tas de câbles en cordages qui le retenaient à la rive, même quand on passait dessus, et il y avait une espèce de pieu qui le tenait. Toujours est-il qu’ils ont fait quelque chose d’une violence vraiment inouïe – mais c’était compréhensible : ils défendaient leur ville – ils ont coupé tous les câbles et, tout doucement, le pont, le pont sur lequel se trouvaient des milliers de jeunes Bolognais, s’est mis à tanguer et a fini par s’écrouler en entraînant avec lui tous ces gens. Huit mille morts, si on compte les noyés, les blessés, les malheureux tués dans la rencontre.

Quand les quelques rescapés sont arrivés à Bologne, il y a eu une révolte… une révolte si dure qu’il s’est alors produit quelque chose d’extraordinaire : le légat du pape, tous les soldats provençaux, les Bretons et les quelques Suisses décoratifs ont dû aller se réfugier dans le château-fort qui, aujourd’hui, n’existe plus… un château extraordinaire, dans lequel les Bolognais s’étaient déjà retranchés au siècle précédent et avaient tenu bon, même devant l’empereur. Dans cette place forte, donc, ils avaient transporté, pendant la nuit, toutes les marchandises qu’ils avaient pu trouver, y compris des bœufs ; ils avaient vidé le « fodero », qui était le magasin dans lequel la ville entreposait tous les vivres qui devaient servir en cas de pénurie, de gros ennuis et tout ça.

Les Bolognais se retrouvaient du coup sans nourriture, roulés, humiliés, mortifiés, avec ces Provençaux et ces autres soldats qui étaient dedans, femmes, moines, etc., qui faisaient des pieds de nez à ceux qui étaient en bas et qui ne savaient pas comment réagir.

Il vint alors à un vieux une idée extraordinaire sur comment prendre ce château et obliger cette armée à en sortir pratiquement sur les genoux, mortifiée à son tour, et comment il était possible de reprendre la ville et de revenir à la république.

Une histoire formidable, non ? Eh bien cette histoire n’est pas dans les livres d’histoire… elle n’y est pas ! J’ai fait des enquêtes et je suis tombé dessus en lisant l’histoire de Cola di Rienzo écrite par un anonyme, une histoire anonyme du XVe siècle, qui racontait cette histoire-là au milieu de celles qui étaient liées à Cola di Rienzo. Quand je l’ai représentée pour la première fois à Bologne, il y a eu des plaintes, on m’a insulté, surtout la curie et l’université, il y a eu deux ou trois gros chercheurs qui ont publié des attaques dans les journaux et particulièrement dans une revue…

Je voudrais parler de Ferrare surtout, et en particulier de ce qu’a été ma stupeur quand j’ai découvert l’énorme quantité de moments culturels, de participations à des faits historiques déterminants, dans toute notre histoire italienne et européenne, les personnages extraordinaires qui ont transité dans cette ville et qui ont produit, surtout. Ce n’étaient pas des voyageurs qui allaient et venaient, vous savez très bien qu’il y a eu des allées et venues… Copernic, par exemple ; quand je l’ai su, j’étais gamin, j’en suis resté comme deux ronds de flan. Puisq, je suis venu pour un spectacle et jke l’ai dit au ! public, et j’ai remarqué qu’il y en avait très peu qui étaient au courant de cette présence… qui savaient que Copernic avait étudié ici, à l’université, et avec lui, d’innombrables autres personnages.

Comme, par exemple, un des personnages dont je m’étais émerveillé qu’il ait pu rester dans la course, est Rabelais. À un moment donné, il s’est trouvé persécuté. C’était quelqu’un qui disait qu’il avait toujours ses valises prêtes… C’était le temps de la Contre-Réforme, de la Réforme dans un premier temps… Il avait partagé certaines idées de la Réforme… il avait dû s’enfuir de France… il était allé en Allemagne, et, là aussi, il s’était trouvé en opposition, précisément, avec ceux de la Réforme, et il a dit « ben, alors, je vais en Italie », et il y a découvert que ceux de la Contre-Réforme voulaient sa peau. Il a trouvé un espace extraordinaire et de l’aide, ici, à Ferrare. Ne dites pas que vous le saviez déjà, parce que si je vous pose un petit piège, je vous coince tout de suite. La chose qui me stupéfie, extraordinairement, partout où j’arrive et où je raconte des choses aux gens, c’est l’ignorance des choses qui sont arrivées dans leur ville, celle où ils vivent… même à Milan, une ville qui devrait tout savoir sur sa propre histoire…

Je fais de l’ironie, bien sûr. En ce moment, je prépare une petite causerie sur Leonard de Vinci, et j’ai découvert des choses incroyables, puis j’ai fait des enquêtes, même auprès de professeurs, et j’ai découvert qu’ils savent les choses par tranches… C’est-à-dire que nos connaissances, ici, en Italie, depuis des siècles, vont par tranches : horizontales, verticales, diagonales, mais il n’y a jamais la connaissance de faits complets de la vie. D’un peintre, on sait comment il peignait, on sait ce qu’il peignait, les méthodes qu’il utilisait, l’intérêt qu’il avait pour certaines situations, mais on ne sait rien, par exemple, de sa situation de famille, de sa situation culturelle de fond, d’où il provenait, ce qu’il pensait de la guerre, ce qu’il pensait de la démocratie. On ne se soucie pas d’aller au fond des choses, du comportement des hommes. Et c’est ainsi que ça se passe ailleurs aussi. Par exemple, sur Rabelais, j’ai découvert qu’il était venu ici et qu’il y avait fait des rencontres. Par exemple, Rabelais qui rencontre Ruzzante, c’est une chose de fin du monde ! Les deux plus grands satiriques du grotesque – qui sont allés le plus au fond de la dimension culturelle d’un peuple et de l’attitude à adopter envers les faiuts intrinsèques déterminants d’une société – qui se rencontrent, qui discutent, qui se parlent, qui se connaisent. Et pourtant, tout ça a disparu. J’ai cherché quelqu’un qui aurait fait des études à ce sujet, et, en vérité, j’ai trouvé… le vide.

Parmi ces personnes qui vivaient et agissaient d’une certaine manière, à un moment donné, il y a l’Arioste, qui a été l’hôte de Rabelais. C’est lui qui lui a permis d’arriver [ici ? ndt], naturellement en cherchant des appuis chez des personnes importantes qui pouvaient lui servir de couverture. Ce poète extraordinaire, qui était aussi, d’une certaine manière, le directeur de la troupe de Ruzzante, qui, à un certain moment avait mis en place un théâtre, théâtre en forme de barchessa tout en bois, qui, à un moment donné est parti en flammes.

Villa en forme de barchessa

Une des chroniques que j’ai lues, sur les efforts faits pour maîtriser l’incendie, et comme cette barchessa – ce théâtre important, un des premiers théâtres de l’histoire d’Italie, donc du monde, avant même le Globe de Londres – sur ses efforts pour éteindre le feu, qui allaient réussir… quand un peu de vent s’est levé, le duc a donné l’ordre d’abattre la façade, parce qu’il avait peur que le feu arrive jusqu’à son palais. On sait, c’est vrai, qu’il se trouvait à côté du palais du duc (des amis me l’ont fait remarquer), on sait que le duc avait deux ou trois palais, donc on ne sait pas si c’était celui des diamants ou un autre, le fait est qu’il se trouvait dans le centre. Et une chose qui me plairait, pour laquelle je me bats, est d’essayer de le reconstruire, de faire en sofrte que la commune de cette ville réussisse à refaire plus ou moins ce théâtre en bois tel qu’il était, une espèce de barchesse, de Ferrare. Si nous y réussissons, ce sera une fête extraordinaire. Applaudissez la possibilité. Il existe déjà une structure de base et, bientôt, j’espère qu’on pourra voir exposer ce qu’est le projet général, une espèce de théâtre en miniature, une maquette, de ce que je voudrais réaliser.

Rabelais a séjourné dans cette ville. De Rabelais, j’ai un souvenir plutôt ancien, d’une chose qui m’a stupéfait quand je suis allé jouer en France, et je jouais dans le dialecte reconstruit de la Lombardie, du Vénète et de la plaine du Pô ? Je m’étais mis à l’étudier, justement parce que j’avais compris que c’était le même filon, qu’il contenait les mêmes clés, les clés d’une satire, d’un grotesque de forte valeur culturelle et par-dessus tout populaire. Alors, j’ai interpellé des universitaires français, et je me suis rendu compte que Rabelais était, dans les écoles, à peu près au niveau de Ruzzante dans les écoles italiennes, bref qu’ils ne le connaissaient pas. J’avais toujours pensé, au contraire, qu’il était leur héros, mais ils le considéraient plutôt comme trivial, comme plutôt lourd. Alors, presque par esprit de contradiction, je me suis présenté de manière provocante au moins à deux reprises, une fois à la télévision, dans un théâtre, pendant une grande manifestation culturelle française pour la remise des Molières, j’avais reçu ce prix très convoité et important, et moi, par réaction, à Paris, je me suis mis à jouer un passage de ce texte. En français ! Je profite du fait que vous ne savez rien de cet auteur pour vous en parler, et excusez-moi d’être italien. Je pourrais faire la même chose avec l’Arioste chez vous, mais je veux éviter de vous faire honte devant les étrangers qu’il pourrait y avoir dans cette salle.

Donc, je me suis mis à jouer, et comme ça arrive avec le trac et la tension, j’ai eu un trou. Je l’avais bien étudié, mais le texte m’a fait défaut. Alors, je me suis mis à improviser, j’ai tenté, j’ai fait des divagations en faux français du XVIe siècle, dont j’avais honte en les faisant : les gens m’ont applaudi ! C’était le seul passage où ils avaient compris quelque chose. Donc, ne vous inquiétez pas. Je veux vous faire un cadeau. C’est la première fois que je le fais en Italie, et si vous le permettez, je vais vous jouer un bout, un fragment de Rabelais.

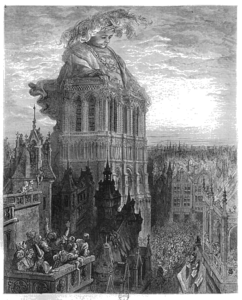

Il s’agit du moment où le bébé nouveau-né, énorme, gros, Gargantua, vous vous rappelez, ce bébé qui mange immédiatement des veaux entiers, qui grandit à vue d’œil, qui adopte à un certain moment une position qui défonce littéralement le lit de sa mère, puis qui essaie de l’entraîner au-dehors parce qu’il défonce les murs de la chambre, et qui, aussitôt qu’il réussit à sortir, s’empare d’un chien et veut le manger, puis poursuit des oies et en fait du flan. Finalement, il s’enfuit de ces lieux et grimpe sur la cathédrale de France, sur Notre-Dame, et à un moment donné, la population de Paris voit ce bébé énorme là-haut,. Ce bébé, alors, fait pipi sur eux, et c’est la panique, la fuite, et ils disent « quel monstre incroyable » et ils vont chercher un canon pour l’abattre. Il y en aun qui dit « mais c’est encore un enfant » ; « oui, mais, quelle dimension de bébé, c’est un monstre » ; « ce n’est pas un monstre, son pipi est normal, tout le monde l’a goûté » et ce pipi continue à couler et à tout inonder. C’est une indécence ! Mais comment, dans une cathédrale ? Arrive un prêtre : « Quoi, vous le laissez ? Mais c’est le démon ! »

Ceci est une allégorie, mais tous ces discours vous font comprendre que, dès qu’il y a quelqu’un qui n’est pas comme les autres, quelque chose qui n’est pas normal, la solution qu’on cherche d’abord, c’est de l’abattre, de détruire, parce que c’est la solution la plus facile. On ne cherche pas à raisonner, à voir le dommage que ça va créer… l’important, c’est d’éliminer ce que nous ne connaissons pas, la peur de l’inconnu et du différent. C’est un morceau d’un courage, en ce temps-là, extraordinaire, et il l’est aussi aujourd’hui, où, hélas, nous sommes dans la même condition. J’ai remarqué que certains applaudissent parce qu’ils ont compris l’allégorie et l’allusion. D’autres disent « mais quel rapport avec aujourd’hui ? Aujourd’hui, il n’y a nulle part d’énormes bébés qui grimpent sur des cathédrales. Enfin, bordel, qu’est-ce que ça a à voir ? Si vous faite un effort, vous comprendrez l’allégorie, de toutes façons, vous avez du temps devant vous pour y arriver [l’audience était majoritairement jeune, ndt].

Si les Français ne connaissent pas Rabelais, et surtout ne comprennent pas sa langue, vous avez de la chance parce que vous n’avez pas la présomption d’être en mesure de comprendre. Vous comprendrez tout avec une facilité extraordinaire.

Nous avons dit à quelle époque ça se passe. À un moment donné, on voit ce bébé surgir sur cette cathédrale, entre les gargouilles et les renfoncements de la structure, il se met comme à la fenêtre, il rit, il se trémousse, les gens commencent à s’approcher, quelqu’un se met à rire, quelqu’un d’autre au contraire hurle d’épouvante. Puis, arrive le moment où il fait pipi, ces jets commencent à inquiéter aussi parce que la rivière, ; qui coule en bas, commence à grossir. Puis, voilà que ça se met à couler partout. Et c’est indigne Que quelqu’un fasse pipi sur la cathédrale. Puis arrivent des prêtres, arrivent des personnalités, arrivent même des hommes politiques et arrivent les militaires, lesquels, en guise de solution minimale normale veulent tout de suite tirer des coups de canon, et il n’y avait pas encore d’avions, donc on se limitait aux canonnades. Vous avez vu que l’allégorie arrive ? J’espère tant en votre imagination et en votre intuition.

C’est le seizième siècle. Tout le nord, jusqu’à Rome, et Naples aussi, a été un des moments les plus hauts de notre culture et de notre histoire, malheureusement, on ne l’a pas assez approfondi pour comprendre et nous en rendre compte. Il y a un texte français, très beau, de Craigné, avec des tas d’images, un volume remarquable, qui a pour titre La leçon des Italiens et qui parle justement de la leçon des Italiens à propos du XVIe siècle. Nous, nous sommes toujours très humbles, modestes, sauf à certains moments, vis-à-vis des autres peuples, peut-être parce que nous n’avons pas encore compris à quel niveau d’intelligence et de culture nous étions arrivés. Nous n’en sommes pas conscients, et donc, ça m’a impressionné de lire ce texte, surtout quand j’ai commencé à lire le relief extraordinaire qu’on y donne à notre culture. En bref, ce texte démontre que, sans l’Italie du XVe, du XVIe et du XVIIe siècles, la culture vde l’Europe en serait restée à un niveau très bas, par rapport à celui qu’elle a ensuite atteint. Chaque moment historique de toute l’Europe est né directement de ce gtand élan donné par l’Italie.

Je suis tout sauf un nationaliste, au contraire, souvent, j’ai tapé lourdement sur nos vices, sur notre manque de solidarité, de sens civique et ainsi de suite. Mais, ici, il faut vraiment rendre ce qu’on doit à ces hommes extraordinaires. Même aux ducs, aux princes, même aux papes… dans la musique, dans la peinture, dans l’architecture, dans les mathématiques, dans la physique, dans les machines, nous étions au niveau le plus haut, mais aussi dans la guerre. En vérité, chez nous, on venait faire la guerre. Il y a un tel nombre de batailles et de massacres que l’Italie s’est chopé l’épithète de terre des morts. Il n’y a pas eu le moindre champ où n’aient été enfouis des morts, à la suite de terribles batailles. Et, à la guerre, même les papes y allaient, nous avons eu deux papes guerriers qui ont dirigé des armées, et donc, des massacres. Contre les villes, et ils ont brûlé, ils ont annihilé des populations entières. Tu voyais Venise s’allier avec Milan et les Français pour aller faire la guerre aux Allemands, puis il y avait§ la République de Venise qui s’alliait au pape et aux Espagnols dans une autre bataille . Au minimum, une bataille, si elle n’avait pas 10.000 morts, ce n’tait pas une bataille importante.

Elle se succédaient les unes aux autres ; il y a eu un moment où la population italienne a baissé très fortement, non seulement par suite des batailles, mais des massacres qui les suivaient dans la population civile, entre les paysans, des pestes, des infections, des carnages causés par la faim. Si bien qu’il est incroyable de lire comme il y a eu uin moment de croissance, sur le plan civil, du génie, et, d’autre part, une dégénérescence, sur le plan de la violence, des affrontements, de la soif de puissance et de l’avidité en matière de territoires. Ce qui fait lke plus mal, c’est de se rendre compte que la classe la plus haute, en fait de pensée italienne, se consacrait énormément, avec un cynisme que je n’arrive pas à m’expliquer, à produire des œuvres de destruction. Par exemple, la liste des grands sculpteurs, des grands architectes – Léonard est l’un d’eux – qui ont inventé jusqu’à la bombe à fragmentation est une invention de Léonard, vous le saviez ? Il a inventé un projectile dont les composantes se disséminaient dans la terre, et, quand ces fragments venaient en contact avec des êtres humains, ils explosaient à leur tour. Nous nous en prenons aux Américains, dont on dit qu’ils ont saturé l’Adriatique de projectiles.. Voilà celui qui leur a montré comment faire : Léonard. Il a été le premier à donner l’exemple.

Je parlais de cette chose qu’on n’arrive pas à comprendre, de comment ces gens qui avaient des niveaux intellectuels extrêmement hauts, qui, parlaient de la vie – ce que dit Léonard sur l’importance de la vie, sur la structure des corps humains, sur la merveilleuse machine de l’univers qui n’est rien en comparaison de ce qu’on trouve dans le corps humain, et pas seulement sur le plan du mouvement, de l’action, de l’énergie, de l’élégance des mouvements, mais sur celui de la pensée, de l’âme, du cerveau des hommes. C’est la pensée et la logique extraordinaire de la perception du temps, de l’espace, de l’invention et de l’imagination qui émerveillent dans l’homme. Alors, il dit à un de ses élèves à qui il écrit : « Quand tu tues un homme, tu ne tues pas seulement une vie, mais tu tues un esprit, une pensée, lke fruit fondamental de l’humain ». Un homme qui dit ces choses – et elles étaient répétées par de très grands hommes politiques, par des philosophes, etc – nous le retrouvons, avec un cynisme totalement inversé, qui est ce qui se passe encore aujourd’hui avec mes amis et mes collègues intellectuels. Ils expriment des pensées extraordinaires sur le plan des rapports avec la vie, l’imagination, les émotions, l’histoire des individus, la machine scientifique, mécanique comme disait Léonard, de l’homme, et puis, devant les faits qui se produisent chaque jour autour de nous, il y a une indifférence, un détachement, presque un ennui… « La barbe, avec ces gens »… « La barbe avec ces pauvres christs ! »… « D’accord, qu’ils viennent, mais qu’ils ne nous cassent pas les c… ! »… « Maintenant, ; il faut que je m’intéresse aussi à l’Afrique ! » « Mais que les politiques le fassent et qu’on arrête de me casser les c… ! » J’ai entendu dire des choses horribles, et c’est ce que je n’accepte pas.

Je n’ai rien d’autre à vous dire. Maintenant, l’histoire commence. J’arriverai au bou !t sans voix, mais ça ne fait rien. Demain, je ne dois pas chanter. La première partie est un ensemble de cris, parce que c’est le moment où ils arrivent à Ferrare et où ils sont sûrs de la victoire, et au lieu de ça, il y a la révolte. Puis il y a l’arrivée des rescapés à Bologne, et vous comprendrez surtout la naissance de cette extraordinaire idée de guerre. je voudrais tant que les guerres se fassent toujours de cette manière !

Je voudrais tant que vous ne soyez pas seulement spectateurs au sujet de ce que j’ai proposé, de la reconstruction de l’extraordinaire théâtre de dont je vous ai parlé… de l’Arioste. Je voudrais vraiment que cette folie réussisse.

Au vrai, j’ai trouvé les dirigeants de votre commune enthousiasmés par cette idée. La question, c’est qu’en plus d’y croire, il faut la pousser à se réaliser, et je vous promets que, si on réussit à le construire, je m’engage à venir y jouer dès que ce théâtre sera actif. J’ai parlé avec des garçons que j’ai rencontrés dans le train, dans la rue, etc. Ils m’ont dit que cette manifestation a eu un succès grandissime, et je vous prie de faire en sorte qu’il se répète.

Je remercie ceux qui ont eu cette idée. Je ne cite pas de noms, mais si vous voulez, feuilletez le programme et vous les saurez. Ils méritent de grands applaudissements.

Traduction : c.l. pour Les Grosses Orchades

Dario Fo

Il tumulto di Bologna

Le 2 mars 2019

0 Comments