La naissance mafieuse du dollar

Aline de Diéguez – M. à j. mars 2022

1 – Les conspirateurs de l’île Jekyll

2 – Les banquiers de la City essaient de faire main basse sur les finances du Nouveau Monde

3 – Les banquiers passent à l’action : les crises monétaires successives : 1869 – 1873 – 1893 – 1901 – 1907

4 – Une éminence grise, le Colonel House

5 – Les banquiers de la City repartent à l’assaut de l’Amérique

6 – À l’attaque !

*

1 – Les conspirateurs de l’île Jekyll

Le 22 novembre de l’année 1910, le luxueux wagon privé du richissime sénateur Nelson Aldrich a été accroché au train qui reliait New-York au sud des Etats-Unis et quelques personnes s’embarquent en direction de la Georgie.

Le voyage durera deux jours et deux nuits et les occupants de ce wagon affecteront, avec une ostentation puérile, de ne pas se connaître bien que leur long périple ait le même but : la chasse au canard sur une petite île située à quelques encablures des côtes de Georgie, l’île de Jekyll.

Notre groupe voyage sous des noms d’emprunts. Les participants avaient fait preuve de ruses de Sioux afin de ne pas se croiser avant l’ébranlement du convoi et s’étaient interdit de se nommer en s’adressant la parole – ou de n’utiliser que leurs prénoms – durant le temps que dura le voyage, tellement leur méfiance était grande et s’étendait au personnel de service. Un incognito total devait être préservé. L’un d’entre eux, qui n’avait jamais chassé de sa vie, portait même un grand fusil sur l’épaule afin de compléter le réalisme naïf du tableau.

Ces personnages, qui se comportaient de manière aussi étrange, représentaient pourtant à eux seuls le quart de la richesse planétaire de l’époque.

La description de l’embarquement et du voyage figure dans les ouvrages des auteurs qui rapportent cette scène, notamment dans celui, très détaillé, d’Eustace Mullins, Secrets of the Federal Reserve, The London Connection. Comme les voyageurs occupaient un wagon privé – donc soustrait par définition aux regards du public – les précautions des participants semblent pour le moins excessives, à moins que tels Monsieur Le Trouhadec saisi par la débauche, nos sévères banquiers se soient livrés à un moment de détente ludique, avant de se concentrer sur le beau coup financier qu’ils étaient sur le point de monter.

Étaient présents :

– Le propriétaire du wagon qui roulait, tous rideaux baissés, vers son destin et vers le nôtre, le Sénateur Nelson Aldrich accompagné de son secrétaire privé, Shelton. Président de la National Monetary Commission (Commission Monétaire Nationale) créée en 1908 et entérinée par le Président Théodore Roosevelt à la suite de la panique monétaire de 1907 qui succédait à plusieurs autres catastrophes boursières, il était l’aiguillon et l’organisateur de la réunion.

Le Sénateur entretenait des relations commerciales étroites avec l’influent homme d’affaires et banquier, John Pierpont Morgan, beau-père de John D. Rockefeller et grand-père de Nelson Rockefeller, un ancien vice-président des États-Unis. Celui-ci n’était pas physiquement présent, mais triplement représenté, il marqua la réunion de son empreinte. Au Congrès, le Sénateur Aldrich passait pour être le porte-parole du banquier J.P.Morgan, lequel représentait également les intérêts des Rothschild d’Angleterre.

Les représentants directs de John Pierpont Morgan étaient Henry Davison, associé principal de la John Pierpont Morgan Company et considéré comme son émissaire personnel et Charles Norton, président de la First National Bank de New York, dominée par J.P. Morgan Company, ainsi que Benjamin Strong, le directeur général de la J. P. Morgan’s Bankers Trust Company, et connu pour être également un lieutenant de J.P. Morgan. Il devint d’ailleurs le P.D.G. de la banque trois ans plus tard, à la suite à l’adoption de la Loi sur la Réserve fédérale. Ces deux banquiers représentaient eux aussi et en même temps les intérêts des Rothschild d’Angleterre et de France.

Il semble qu’il y ait eu quelques autres « invités » dont les noms ne sont, pour l’instant, pas connus et peut-être ne le seront-ils jamais. Ainsi, lorsque George F. Baker, un des associés les plus proches de JP Morgan, mourut le 3 mai 1931, le New-York Times écrivit : « Le club de l’Ile Jekyll a perdu un de ses membres les plus distingués » . Donc, il en était.

Était également présent Frank Vanderlip, le président de la National Bank de New York, la plus grande et la plus puissante banque d’Amérique. Il représentait les intérêts financiers de William Rockefeller et de la société d’investissement internationale Kuhn, Loeb and Company.

Contrairement à ce que laissent entendre ceux qui affirment qu’il se serait agi d’un « complot des seuls banquiers », le gouvernement n’était pas étranger à cette réunion. Il était représenté par A. Piatt Andrew, Secrétaire adjoint du Trésor et Aide Spécial de la National Monetary Commission. Je reviendrai sur cette Commission que le Congrès avait officiellement chargée en 1907, de préparer une réforme monétaire. D’ailleurs, les défenseurs du système de la FED se fondent sur son existence et sur la présence du représentant du gouvernement à l’Ile Jekyll pour dénoncer comme complotistes – déjà ! – les critiques de la réunion de l’île Jekyll en omettant sciemment de mentionner les conditions dans lesquelles fut conçue, votée puis annoncée la création de la Federal Reserve et que j’analyserai plus loin. La présence de ce membre du Gouvernement prouve sa complicité avec les banquiers dans le « coup d’État constitutionnel » que banquiers et Gouvernement préparaient de conserve contre le Congrès.

Mais le personnage le plus important parmi les participants était Paul Warburg. C’était l’un des hommes les plus riches du monde. Son expérience du fonctionnement des banques européennes, sa forte personnalité et ses compétences en firent le meneur, la tête pensante du groupe et le véritable initiateur de la création de la FED. Il révélera d’ailleurs des capacités de manoeuvrier exceptionnelles en 1913, au moment du vote de la loi au Congrès.

D’origine allemande, il se fit ensuite naturaliser citoyen américain. En plus d’être un partenaire de la Coon, Loeb and Company – il avait épousé en 1893 la fille du banquier Salomon Loeb, propriétaire de la banque Kuhn, Loeb & Co de New-York – il représentait sur place, lui aussi, la dynastie bancaire des Rothschild d’Angleterre et de France. Associé avec son frère Félix, il entretenait également des liens étroits avec son autre frère Max Warburg, le directeur en chef du consortium bancaire Warburg d’Allemagne et des Pays-Bas.

On peut d’ores et déjà noter que les Rothschild, toutes variétés confondues, étaient triplement représentés et qu’il est évident qu’ils furent les véritables concepteurs de ce bébé vicieux.

Cette fine brochette était composée principalement d’Européens et de nouveaux riches américains, facilement enrichis par la constitution de monopoles dans une nation en construction. Elle représentait donc les intérêts croisés des plus grands groupes bancaires mondiaux de l’époque : les Rothschild, les Warburg et les Rockefeller, les Morgan. Les historiens du Nouveau Monde les appelleront les Barons voleurs.

On a retrouvé le même type de comportement en Europe à la suite de la désintégration de l’URSS. Le même type de chiens truffiers humant les possibilités d’enrichissement facile, voleurs et pilleurs des richesses nationales, sont dans la Russie post URSS, appelés oligarques.

Une fois arrivés dans la luxueuse propriété de J.P. Morgan sur l’îlot Jekyll, nos banquiers millionnaires s’installèrent autour d’une table et neuf jours durant, dans le plus grand secret, ils mirent au point et rédigèrent minutieusement à la fin du mois de novembre 1910 le règlement de ce qui allait devenir le Système de la Reserve Fédérale trois ans plus tard.

2 – Les banquiers de la City essaient de faire main basse sur les finances du Nouveau Monde

L’action des Barons voleurs en 1910 et la décision de 1913 qui en sera le point d’orgue ne sont pas des actes isolés. Le triomphe du 23 décembre 1913 est le dernier et le plus décisif des coups de boutoir des financiers dans la guerre féroce, tant en Europe que sur le continent américain, entre le pouvoir politique et le pouvoir des banquiers, et notamment celui des Warburg et des Rothschild d’Angleterre. Cette guerre durait depuis la Déclaration d’Indépendance des colonies anglaises. Elle se termina par une victoire par KO de la finance internationale sur le pouvoir politique de l’État naissant et ouvrit la voie à une domination exponentielle des financiers sur le monde entier, telle que nous l’expérimentons de nos jours.

La bataille avait d’ailleurs commencé avant même la déclaration d’indépendance, en 1776, lorsque les banquiers de la City de Londres réussirent à faire voter par le gouvernement anglais une loi qui interdisait aux treize colonies d’Amérique de créer une monnaie locale, le Colonial Script, et de n’utiliser, pour leurs échanges, que la monnaie or et argent des banquiers. Comme cette monnaie était obtenue moyennant un intérêt, elle devenait automatiquement une dette des colonies.

Les monétaristes l’appellent une monnaie-dette et cette monnaie est un rackett permanent des banques sur l’État soumis à ce régime.

Au moment de la déclaration d’indépendance du nouvel État, méfiants, les Pères fondateurs avaient pourtant inscrit dans la Constitution américaine signée à Philadelphie en 1787, dans son article 1, section 8, § 5, que « c’est au Congrès qu’appartiendra le droit de frapper l’argent et d’en régler la valeur » .

Thomas Jefferson était si persuadé du rôle pervers des banquiers internationaux qu’il a pu écrire : « Je considère que les institutions bancaires sont plus dangereuses qu’une armée. Si jamais le peuple américain autorise les banques privées à contrôler leur masse monétaire, les banques et les corporations qui se développeront autour d’elles vont dépouiller les gens de leurs biens jusqu’au jour où leurs enfants se réveilleront sans domicile sur le continent que leur Pères avaient conquis. »

Et voilà comment Jefferson a prophétisé, il y a plus de deux siècles, la crise actuelle.

Mais les banquiers ne s’avouèrent pas vaincus. Ils trouvèrent des soutiens auprès du nouveau gouvernement et notamment auprès du Secrétaire au Trésor, Alexander Hamilton et du Président George Washington lui-même. Ils obtinrent en 1791 le droit de créer une banque, abusivement appelée Banque des États-Unis, de manière à faire croire qu’il s’agissait d’une banque de l’État central alors que c’était une simple banque privée appartenant à ses actionnaires.

Cette banque privée obtint, pour vingt ans, le privilège d’émettre la monnaie-dette du nouvel État. Lorsqu’au bout de vingt ans, le Président Jackson voulut mettre fin à ce droit exorbitant, sortir du cycle de la monnaie-dette et revenir au droit inscrit dans l’art. 1 de la Constitution, les banquiers anglais, menés par l’Anglais Nathan Rothschild, suscitèrent en 1812, sous divers prétextes commerciaux et maritimes – taxe sur le thé, contrôle des navires – une guerre de l’Angleterre contre ses anciennes colonies et ils mirent en action toute leur puissance financière afin de ramener le nouvel État au rang de colonie. « Vous êtes un repaire de voleurs, de vipères, leur avait crié le Président Jackson. « J’ai l’intention de vous déloger, et par le Dieu Eternel, je le ferai ! »

Belle déclaration sans lendemain. N’en déplaise au Président Jackson il échoua à les déloger et les banquiers eurent le dernier mot.

En 1816, les privilèges de la Banque des États-Unis étaient rétablis et les banquiers menés par la famille Rothschild avaient définitivement terrassé les hommes politiques qui, comme Jefferson et, plus tard, Lincoln, tentèrent de s’opposer à leur racket.

C’est donc à juste titre que James Madison (1751-1836), le quatrième Président des États-Unis a pu écrire: « L’histoire révèle que les banquiers utilisent toutes les formes d’abus, d’intrigues, de supercheries et tous les moyens violents possibles afin de maintenir leur contrôle sur les gouvernements par le contrôle de l’émission de la monnaie ».

Car il s’agit bien d’un racket. La guerre que mena – et perdit – Abraham Lincoln contre les banquiers en est une nouvelle illustration éclatante.

Durant la guerre de Sécession (1861-1865), la banque Rothschild de Londres finança les Fédérés du Nord, pendant que la banque Rothschild de Paris finançait les Confédérés du Sud, en application d’un scénario mis au point en Europe durant les guerres napoléoniennes. Les deux groupes, profitant de la situation, exigeaient des intérêts usuraires de 25 à 36%.

Le président Lincoln, qui avait percé à jour le jeu des Rothschild refusa de se soumettre au diktat des financiers européens et, en 1862, il obtint le vote du Legal Tender Act par lequel le Congrès l’autorisait à revenir à l’art. 1 de la Constitution de 1787 et à faire imprimer une monnaie libérée du paiement d’un intérêt à des tiers : les dollars « Green Back », ainsi dénommés parce qu’ils étaient imprimés avec de l’encre verte. C’est ainsi qu’il a pu, sans augmenter la dette de l’État, payer les troupes de l’Union.

« Le pouvoir des financiers tyrannise la nation en temps de paix – écrivait-il – et conspire contre elle dans les temps d’adversité. Il est plus despotique qu’une monarchie, plus insolent qu’une dictature, plus égoïste qu’une bureaucratie. Il dénonce, comme ennemis publics, tous ceux qui s’interrogent sur ses méthodes ou mettent ses crimes en lumière. J’ai deux grands ennemis : l’armée du sud en face et les banquiers en arrière. Et des deux, ce sont les banquiers qui sont mes pires ennemis. »

Il aurait ajouté ces paroles prémonitoires : « Je vois dans un proche avenir se préparer une crise qui me fait trembler pour la sécurité de mon pays. […] Le pouvoir de l’argent essaiera de prolonger son règne jusqu’à ce que toute la richesse soit concentrée entre quelques mains. » (Letter from Lincoln to Col. Wm. F. Elkins, Nov. 21, 1864).

En mars 2022, nous y sommes jusqu’au cou .

Lincoln voyait clairement combien il était néfaste pour une nation souveraine que des puissances autres que l’État central aient le pouvoir de créer la monnaie. Il a été tué à Washington le 14 avril 1865 par John Wilkes Booth qui lui tira une balle dans la tête alors qu’il assistait à une représentation théâtrale dans la loge du Ford’s Theater.

Les causes réelles de l’action du tueur n’ont pas été élucidées, bien que la version officielle prétende toujours que son assassin vengeait la défaite des Sudistes. De nombreuses recherches, abondamment documentées, orientent la recherche de la vérité vers un complot beaucoup plus complexe et révèlent notamment que Booth reçut à ce moment-là des sommes d’argent très importantes de la part d’hommes d’affaires connus et qu’il bénéficia de nombreuses et efficaces complicités, tant pour accomplir son crime que pour quitter les lieux.

Toujours est-il que le successeur de Lincoln, Andrew Johnson, semble, lui, n’avoir eu aucun doute quant à la cause de la mort de son prédécesseur : il a immédiatement et sans donner d’explication, suspendu l’impression des greenbacks et les États-Unis sont revenus à la monnaie-dette des banquiers.

Le 12 avril 1866, le Congrès officialisait sa décision par le vote du Contraction Act qui stipulait que les billets greenbacks de Lincoln seraient progressivement retirés de la circulation monétaire.

Il est une autre personnalité qui, elle non plus, n’avait aucun doute sur les commanditaires de l’assassinat perpétré par Booth, c’est Otto von Bismarck, Chancelier de Prusse depuis 1862, qui écrivait : « La mort de Lincoln fut un désastre pour la chrétienté. Il n’y avait pas dans tous les États-Unis d’homme qui méritât de seulement porter ses bottes. Je crains que les banquiers étrangers ne dominent entièrement l’abondante richesse de l’Amérique et ne l’utilisent systématiquement dans le but de corrompre la civilisation moderne. Il n’hésiteront pas à précipiter les États chrétiens dans les guerres et le chaos, afin de devenir les héritiers de la terre entière. »

3 – Les banquiers passent à l’action : les crises monétaires successives : 1869 – 1873 – 1893 – 1901 – 1907

Durant tout le XIXe siècle, les coups de boutoir des financiers furent permanents. Ils échouèrent à plusieurs reprises, mais ne se découragèrent jamais et revinrent chaque fois à l’assaut plus forts des leçons qu’ils tiraient de leurs échecs.

Pendant ce temps, ils provoquèrent, à titre collatéral, si je puis dire, l’assassinat de deux Présidents qui avaient eu l’audace de contrecarrer leurs prétentions : Abraham Lincoln avec son dollar « Greenback », et James Garfield, qui venait de faire un discours sur les problèmes monétaires liés au comportement des banquiers peu de temps avant son assassinat. Un troisième Président, John Fitzgerald Kennedy paiera de sa vie l’audace d’avoir voulu, en 1963, mettre fin à l’exorbitant privilège des financiers né de la création de la FED.

– La première « Tempête sur Wall Street », le premier « Vendredi noir », date du 24 septembre 1869. Elle était liée à la ruée vers l’or et aux manœuvres de deux escrocs de la finance, Jay Gould et Jim Fisk, qui soudoyèrent des fonctionnaires du Trésor afin d’accaparer tout le marché de l’or, dont les transactions s’opéraient encore en greenbacks.

– Une nouvelle panique secoue Wall Street le 20 septembre 1873. La faillite d’une société de courtage qui assurait le financement du Northern Pacific Railway provoque une vente massive des titres de la compagnie.

– Le 27 juin 1893 a eu lieu le premier krach boursier à Wall Street. Faillites, incertitudes monétaires, diminution des réserves d’or ont provoqué une panique sur les titres et une classique ruée sur les achats d’or. Le sauveur sera, déjà, J. Pierpont Morgan, que nous retrouverons à la manœuvre en 1910 et en 1913. Après sa victoire sur Jay Gould et Jim Fisk dans la « bataille du rail » de 1873, J.P.Morgan se présente en sauveur du Trésor américain, après un marché conclu avec le Président Cleveland le 8 février 1895.

– Nouvelle panique à Wall Street le 9 mai 1901 à propos d’une spéculation féroce sur la même Northern Pacific appartenant toujours au même J.P Morgan, qui ruina d’un même élan les investisseurs honnêtes et les spéculateurs.

– Le 13 mars 1907 voit une nouvelle chute vertigineuse des cours et comme par hasard, la même Northern Pacific se retrouve au cœur de la crise. En même temps, J. P. Morgan annonce la faillite de Knickerbocker Trust Co et de Trust Company of America qui mettent en péril tout le réseau bancaire des États-Unis. Cette petite répétition de la situation que nous connaissons aujourd’hui montre, une fois de plus, que les mêmes causes provoquent les mêmes effets.

C’est dans ces grands moments-là qu’on reconnaît le prédateur de haut vol. Après avoir été le poison, notre banquier, John Pierpont Morgan, dont le nom se retrouve dans toutes les crises depuis 1869, se présente en remède et en sauveur de la nation. Un parfait pharmakon monétaire, en somme.

Ce n’est pas sans raison qu’il proclamait : « Un homme a toujours deux raisons de faire ce qu’il fait : l’officielle et la vraie ».

Au cours d’une scène cocasse digne d’un scénario hollywoodien, ce personnage aussi truculent que redoutable a convoqué dans son bureau les présidents des sociétés financières, les a séquestrés toute la nuit et ne les a libérés que le lendemain matin à 5 h, après les avoir contraints à verser 25 millions de dollars afin de « sauver les banques »… qu’il avait contribué à mettre en péril.

Du coup, qualifiés précédemment de « malfrats richissimes » par le Président Theodore Roosevelt – celui qui avait envoyé la « Grande flotte blanche » faire le tour du monde afin de démontrer la puissance des États-Unis – J.P. Morgan et ses acolytes se sont métamorphosés en un clin d’œil en « conservateurs solides qui agissent avec sagesse pour le bien public » . Et c’est ainsi que la « bonne raison » de faire – celle qu’il est honorable d’afficher – est devenue la « vraie raison » d’agir, c’est-à-dire la raison officielle, la raison « ad usum delphini » pendant que la « vraie raison » – la rapacité et les manoeuvres frauduleuses des auteurs de la crise – dispararaît dans les souterrains de l’histoire et des consciences.

Comme John Pierpont Morgan est un des acteurs majeurs de la création de la machine de la FED, il n’est pas inutile de préciser que ce magnat des finances :

– se trouvait à la tête de trois puissants groupes bancaires, J.P. Morgan & Co., First National, et National City Bank,

– qu’il contrôlait aussi quatre des cinq plus importantes compagnies ferroviaires,

– qu’il était propriétaire du méga trust de l’acier US Steel,

– qu’il avait créé la General Electric en fusionnant les sociétés Edison et Thompson,

– qu’il avait mis la main sur la flotte Leyland, ainsi que sur de nombreuses lignes qui assuraient la navigation sur le Mississipi,

– qu’il avait créé une nouvelle ligne de bateaux, la White Star et que, parmi les paquebots construits dans les chantiers navals dont il était le propriétaire, figure… le Titanic. On comprend peut-être mieux les raisons pour lesquelless ce paquebot luxueux dans sa partie visible, mais fragile dans sa partie immergée en raison de l’absence de double coque, a sombré aussi rapidement.

John Pierpont Morgan, le loup-cervier cynique qui n’hésitait pas à proclamer : « Je n’ai nul besoin d’un avocat qui me dise ce que je n’ai pas le droit de faire. Je le paie pour me dire comment faire ce que je veux faire », avait pourtant lui aussi son jardin secret qu’il est juste de mentionner. Passionné d’horlogerie, il consacra une partie importante de son immense fortune à enrichir une magnifique collection d’horloges et de montres anciennes, que son fils Jack légua en 1916 au Métropolitan Museum, où une aile lui est consacrée.

À la deuxième génération, les louveteaux-héritiers des barons voleurs deviennent d’honorables philanthropes éduqués et dégoulinants de vertus et de règles morales.

4 – Une éminence grise, le Colonel House

Qui connaît aujourd’hui le Colonel House (Edward Mandell House (1858 – 1938) ? Aucun Européen, assurément, et probablement très peu d’Américains en ont entendu parler. Et pourtant ce « faiseur de Présidents » comme il se plaisait lui-même à se nommer, fut l’un des hommes politiques américains les plus puissants et les plus importants du début du XXè siècle. Il contribua, en effet, à faire d’un État récemment débarqué sur la scène politique, encore peu peuplé et à peine sorti d’une sanglante guerre civile, l’empire militaro-financier qui allait dominer le siècle.

L’histoire politique officielle a tendance à ne se référer qu’aux dirigeants officiels des nations : les rois, les Présidents, les Premiers ministres et autres responsables des grandes administrations civiles ou militaires. Et pourtant, à l’abri des lumières de l’avant-scène, des éminences grises, mal connues ou même totalement inconnues du grand public, exercent le véritable pouvoir. Certains le doivent au gigantisme de leur fortune, comme ce fut le cas, hier et aujourd’hui, des grands banquiers regroupés autour des Rothschild et des Warburg dans la plupart des États européens. Aux États-Unis les hommes d’influence représentent de puissants groupes de pression ethniques ou financiers, tels l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), la loge maçonnique B’nai B’rith (les Enfants de l’Alliance en hébreu) fondée en 1843 sur une stricte appartenance ethnique, l’industrie de l’armement ou de la pharmacie; en France, le MEDEF (Mouvement des entreprises de France) et le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) jouent ce rôle.

Le Colonel House constitue cependant une exception à la règle : il fut un de ces hommes-charnière qui ont exercé sur le cours de l’histoire une influence disproportionnée à leurs qualités intrinsèques ainsi qu’à leur fortune. Homme de l’ombre, sorte de Père Joseph américain, confident du Président Woodrow Wilson dont il dirigea en réalité toute la politique, son rôle s’explique par l’extraordinaire ascendant qu’il prit sur lui – à l’instar du Karl Rove de G. W. Bush, du Claude Guéant de Nicolas Sarkozy ou de l’Alexis Kohler d’Emmanuel Macron. Bien qu’il n’exerçât aucune fonction officielle, il fut le diplomate officieux qui, à un moment-clé de l’histoire du monde, a tenu entre ses mains tous les fils du destin de la planète. Il n’a ni inventé, ni créé la Fed ou le sionisme, mais il fut le passeur qui, sans en mesurer toutes les conséquences, permit à des mouvements et à des événements qui mûrissaient dans l’ombre depuis de longues années de prendre un élan qui en fit les acteurs principaux de l’histoire du monde durant tout le XXe siècle.

En 1938, peu de temps avant sa mort, Edward House dira à son biographe, Charles Seymour, « Durant les quinze dernières années, bien que peu de personnes ne l’eussent suspecté, je me suis trouvé au centre de toutes choses. Aucun étranger important ne s’est rendu aux États-Unis sans [venir] me parler. J’étais proche du mouvement qui assura à Roosevelt son investiture. Il m’a donné carte blanche pour le conseiller. Tous les Ambassadeurs me faisaient fréquemment des comptes-rendus ». (Charles Seymour, Col. E.M. House, The Intimate Papers of Col. House, 4 v. 1926-1928, Houghton Mifflin Co.)

Le destin du Colonel House nous intéresse donc dans la mesure où nous subissons, aujourd’hui encore, les conséquences de son action. Celles-ci n’ont pas fini de sécréter leur venin pour le plus grand malheur des victimes d’hier et d’aujourd’hui de ses initiatives. En effet, la planète lui doit notamment les premiers pas de la légitimation internationale de l’idéologie sioniste qui a pris, à partir des États-Unis, l’essor planétaire que l’on connaît et qui a conduit à l’édification d’une nouvelle variété d’Archipel du Goulag en Palestine et à la création à Gaza du plus gigantesque camp de concentration que l’histoire ait jamais connu, avec la complicité active ou passive des dirigeants occidentaux et la démission bouffie des dirigeants arabes.

En tant qu’envoyé et représentant du Président des États-Unis au traité de Versailles qui mit fin à la première guerre mondiale, il est le concepteur du think tank « The Inquiry » composé de quinze membres triés sur le volet, qui remodelèrent les frontières de l’Europe de l’après-guerre, selon le principe du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » . Ce principe apparemment généreux masquait le but réel de l’opération, à savoir la volonté d’affaiblir définitivement le Hearthland – le cœur de l’Europe – en application de la théorie du géopoliticien MacKinder qui préconisait l’émiettement de l’ancien empire austro-hongrois en une multitude de petits État inexistants sur le plan international. Ce principe fut également utilisé au Moyen Orient pour démembrer « à la hache » l’empire ottoman, sans tenir le moindre compte du fameux « droit des peuples ».

Depuis lors, ce principe n’est « actif » que lorsqu’il coïncide avec les intérêts des États-Unis. C’est pourquoi la destruction des grands ensembles est devenue le pivot et le but constant de la politique étrangère américaine, une sorte de sport national avec toujours le même gagnant comme l’ont encore prouvé récemment les guerres de Yougoslavie, d’Irak, le confinement de la Russie avant l’espoir de son émiettement, ainsi que la floraison des révolutions colorées tout autour de la planète et qui ont accompagné et amplifié l’effondrement et la dislocation de l’empire soviétique.

Il est clair que l’objectif de tous les dirigeants qui se succèdent à la Maison Blanche est de faire subir aujourd’hui le même sort à la Fédération de Russie. D’ailleurs ils ne s’en cachent pas. Comme les Russes résistent, et ont même pris les devants, ayant la chance de disposer d’un appareil gouvernemental prévoyant et d’une armée puissante, les prédateurs de l’Otanistan essaient de psychiatriser les réactions des dirigeants et notamment de leur Président. Ils sont FOUS, clament dans tous les dialectes du Babel européen les scribouillards au service de nos oligarques. Le grand Jonathan Swift avait joliment symbolisé la situation politique contemporaine par le tableau d’un Gulliver ficelé par une troupe de petits yahous haineux.

Les gigantesques tentes militaires abondamment pourvues en nourriture et en boissons chaudes, les kilomètres de tissu orange et les banderoles en anglais avaient surgi comme par magie en vingt-quatre heures, au moment de la fameuse révolution orange en Ukraine. L’Irak n’est plus qu’un champ de ruines dans lequel une société autrefois multiethnique a volé en éclats et qu’un féroce nettoyage ethnique a métamorphosé en communautés ethnico-religieuses rivales et enfermées derrière des murs, le tout au nom de l’affichage d’une moraline pour midinettes qui prétendait « gagner les cœurs et les esprits » à la « Démocratie » à coups de bombes et de missiles tout en pillant les ressources du pays.

Le même scénario fut mis en œuvre en Afghanistan où la fameuse « coalition internationale » prétendait « sécuriser » des zones tribales, mais semait en réalité les germes des guerres futures entre Tadjiks, Ouzbeks et Pashtounes.

L’objectif d’Inquiry a merveilleusement fonctionné en ex-Yougoslavie, dans laquelle les accords de Dayton imposés par Washington ont abouti à l’émiettement d’un État en sept micro républiques – la Serbie, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, et surtout le Kosovo – ce dernier pseudo-état non viable n’est, en réalité, constitué que par la gigantesque base américaine de Camp Bondsteel opportunément édifiée à l’arrivée du gigantesque pipeline en provenance des champs pétrolifères de la mer Caspienne.

Le Colonel House conduisit l’énorme délégation des États-Unis au Traité de Versailles en 1919 qui sema les germes de la deuxième guerre mondiale. Il fut également le concepteur et le fondateur du Conseil des relations étrangères (Council on Foreign Relations ou CFR), un des think tank américains les plus influents en politique étrangère aujourd’hui encore.

Mais ce n’est pas tout : Edward Mandell House a surtout à son actif un soutien déterminant aux actions en coulisses des puissants groupes bancaires qui, après des dizaines d’années de manœuvres infructueuses, sont parvenus à donner naissance au Système monétaire du Nouveau Monde et à créer un moyen de paiement appartenant à des banquiers privés, le dollar, pivot de la puissance américaine jusqu’à la fin du XXè siècle et que le XXIe commence à durement contester.

5 – Les banquiers de la City repartent à l’assaut de l’Amérique

Jusqu’en 1910, le Colonel House s’est habilement attaché à consolider son réseau new-yorkais et washingtonien, ainsi qu’à resserrer les liens tissés par son père avec les puissants groupes et les barons voleurs américains qui dominaient Wall Street – les Maisons Morgan, Rockefeller, Dukes, Mellons, Brown-Harriman, Dillon-Reed, sans compter les Carnegie, les Whitney ou les Vanderbilt. Au cours de son séjour en Europe durant l’été 1913, il tissera également des liens étroits avec les financiers de la City, notamment les Rothschild et les Warburg, dont la puissance financière dominait déjà secrètement l’Europe tout entière.

On ne peut qu’être frappé par l’étonnante homogénéité ethnique des grands financiers qui gravitent autour du Colonel House et plus généralement par celle de tous les banquiers de la City ou de Wall Street. Un coreligionnaire, Jacques Attali, fournit quelques clés psycho-religieuses de ce phénomène, dans un gros ouvrage à prétention historique, Les Juifs, le monde et l’argent, Fayard 2002, dans lequel il théorise la spécialisation des juifs dans le commerce de l’argent et justifie leur omniprésence dans cette activité : « Pour les Juifs, tirer un intérêt de l’argent n’est pas immoral. (…) L’argent est, comme le bétail, une richesse fertile, et le temps est un espace à valoriser. Pour les chrétiens, au contraire, comme pour Aristote et les Grecs, l’argent – comme le temps – ne produit pas en soi-même de richesse, il est stérile; aussi faire commerce de l’argent est-il un péché mortel ». (p. 120, coll. poche) Car, précise-t-il dans une interview donnée après la parution de son livre : « Pour un juif, la pauvreté est intolérable. Pour un chrétien, c’est la richesse qui l’est ».

Ces considérations psycho-théologico-monétaires éclairent quelque peu les comportements des grandes institutions bancaires anglaises – notamment celle des Rothschild, de ses succursales et de celles de ses alliés – au cours de la guerre qu’ils déclenchèrent pour la troisième fois depuis la naissance de cet État contre la loi fondamentale des États-Unis.

Remonter à la source de la création de la FED, c’est donc découvrir que dès la naissance du nouvel État, les puissants banquiers de la City conduits par les clans Rothschild et Warburg avaient mené une guerre violente, obstinée et sournoise aux principes que les pères fondateurs du nouvel État avaient voulu graver dans la Constitution de 1787, principes inspirés par les philosophes libéraux. Car, comme disait Napoléon Bonaparte, « la main qui tient les cordons de la bourse détient le pouvoir ».

Cependant, ils savaient que le Gouvernement et le public étaient plus que réticents et ne voulaient pas de ce genre d’institution. Ils conçurent donc un plan en forme de complot, de manière à contourner par la ruse l’hostilité du peuple et du Congrès.

Le Congrès confia imprudemment au Sénateur Aldrich, un Républicain, chef de la Commission des finances du Sénat, qui passait pour le politicien le plus influent de l’époque, le soin de constituer et de diriger deux commissions : l’une sur le fonctionnement du système monétaire américain et l’autre destinée à mener une expertise sur le fonctionnement des banques centrales européennes. Ses relations avec le cartel des banques – sa fille avait épousé l’héritier des Rockefeller et son fils devint le Président de la Chase National Bank – en faisaient pourtant un politicien pour le moins suspect de sympathie avec les financiers internationaux, si ce n’est de collusion.

Son voyage en Allemagne, en Angleterre et en France entre 1908 et 1909, ainsi que ses rencontres avec les banquiers européens, notamment avec Paul Warburg, l’avaient conforté dans la conviction, qui était déjà la sienne au départ, de l’excellence des banques centrales privées.

Mais l’opinion américaine et une forte majorité du Congrès, toujours aussi méfiantes à l’égard des financiers, demeuraient fermement hostiles à toute modification de la Constitution. Pressé par ses amis des lobbies, le riche Sénateur prit la tête de ce qu’il faut bien appeler un complot puisque, entre 1910 et 1913, les méthodes politiques utilisées par les principaux acteurs tinrent davantage de celles la mafia sicilienne que de l’État de droit.

6 – À l’attaque !

En effet, les échecs précédents de leur tentative de faire main basse sur le système monétaire du nouvel État avaient servi de leçon aux banquiers. Conscients de ce qu’il leur fallait changer de stratégie et ne pas attaquer de front et à visage découvert, ils mirent patiemment au point un véritable plan de campagne dont on mesure, avec le recul, tout le machiavélisme. Ils agirent, en effet, sur quatre fronts à la fois et, le plus souvent, en se dissimulant derrière des hommes de paille.

Il s’agissait :

– Premièrement, de définir l’objectif avec une grande précision, autrement dit, de rédiger d’avance, et en un petit comité composé de quelques membres acquis d’avance ou partie prenante, le contenu de la loi qu’il conviendrait de réussir à faire voter et qui contiendrait tous les éléments de ce que devrait être la future banque centrale. Ce fut fait lors de la réunion de l’île Jekyll.

– Deuxièmement, il convenait d’assurer l’élection d’un nouveau Président favorable à leurs intérêts afin qu’il n’y ait pas d’obstacle inattendu à partir de la Maison Blanche.

– Troisièmement, il ne fallait pas oublier de mener des actions ciblées au Congrès, afin de conquérir une majorité favorable au projet.

– Quatrièmement, il était capital d’entreprendre une vigoureuse et habile campagne publicitaire, dans la presse et dans les milieux intellectuels, en choisissant des journalistes connus et des professeurs directement payés par les groupes financiers, propriétaires des journaux ou importants actionnaires des Universités sollicitées, afin d’endormir l’hostilité de l’opinion publique et la convaincre du bien-fondé des « réformes » proposées. Cette quatrième partie est toujours particulièrement efficace. Ainsi avons-nous pu mesurer l’excellence des résultats de la campagne médiatique récente afin d’imposer le produit Pfizer, baptisé vaccin.

Chaque secteur eut donc son chef de corps d’armée :

- au Colonel House fut dévolue la campagne de l’élection présidentielle, puis de l’action psychologique sur le Président;

- au Sénateur Aldrich, l’action sur le Congrès ;

- aux financiers la corruption de la presse et l’achat des agents d’influence. Mais l’homme qui tirait les ficelles dans les coulisses fut le puissant banquier allemand Paul Warburg, en liaison avec le Colonel House, eux-mêmes téléguidés par la puissante Maison Rothschild de Londres.

Paul Warburg fut en effet le chef d’orchestre officiel de toute cette opération malgré un horrifique accent teuton. Allemand et copropriétaire avec son frère Félix de la banque familiale de Hambourg, il avait épousé en 1893 la fille de Salomon Loeb, de la banque new-yorkaise Kuhn, Loeb & Co et s’était installé aux États-Unis. Or cette banque était le poisson-pilote des Rothschild européens aux États-Unis, ce qui signifie que Paul Warburg était, en l’espèce, l’homme de paille des Rothschild.

Lui et son frère étaient devenus coactionnaires de la banque du beau-père – laquelle avait fusionné avec Lehman Brothers en 1977, mais avait connu, comme on s’en souvient, une triste fin en forme de faillite en 2008. Cependant, au début du XXe siècle, Kuhn, Loeb & Co connaissait une si insolente prospérité que le nouvel associé et gendre s’était vu gratifié d’une rémunération mirobolante pour l’époque de cinq millions de dollars par an, simplement destinée à lui assurer la liberté de préparer la réforme du système monétaire américain en vue de l’aligner sur le modèle de la banque centrale d’Angleterre – la première au monde – qui appartenait à des banquiers privés depuis sa création en 1694.

C’était ce modèle que les conspirateurs de l’île Jekyll rêvaient de reproduire aux États-Unis.

ll fallut d’ailleurs trois grandes années aux conspirateurs pour trouver le moment propice à faire adopter leur projet par le gouvernement et à donner une caution politico-juridique au cartel international de banques d’affaires privées qu’ils avaient imaginé durant le séjour de l’Ile Jekyll. La bataille fut rude.

Il s’agissait bien d’un cartel puisque ces banquiers, rivaux les uns des autres en Allemagne, en France, en Angleterre, se mirent secrètement d’accord aux États-Unis afin de créer ensemble une nouvelle entité bancaire, privée elle aussi, dans laquelle ils collaboreraient étroitement et qui donnerait naissance au Système monétaire du Nouveau Monde.

On sait aujourd’hui que le Colonel House faisait lui aussi partie du petit groupe de la dizaine de « conspirateurs » déguisés en chasseurs de canards qui s’est réunie à huis clos durant une semaine dans la propriété du Sénateur Aldrich, bien que Mullins, bizarrement, ne le cite pas. Le terme de « conspirateurs » donne, aujourd’hui encore, de l’urticaire aux défenseurs des banquiers. Mais c’est le terme même qu’emploie l’un des participants à cet élégant raout, Frank A. Vanderlip, dans l’autobiographie qu’il a rédigée en 1935 : From Farmboy to Financier (De garçon de ferme à financier): « J‘étais aussi discret et aussi prudent que peut l’être un conspirateur. Nous savions que nous ne devions pas être découverts, ou alors, tout le temps et les efforts que nous avions consacrés à ce travail seraient détruits. S’il avait été révélé que notre petit groupe s’était réuni et qu’il avait, en commun, rédigé un projet de banque centrale, celui-ci n’avait aucune chance d’être accepté par le Congrès… Je ne crois pas qu’il soit exagéré de considérer que notre expédition à Jekyll Island fut la source de ce qui est devenu le Federal Reserve System. (…) Les résultats de cette conférence furent entièrement confidentiels. Même le fait qu’il y ait eu une réunion n’était pas autorisé à être rendu public (…) », car le Sénateur Aldrich « a fait promettre à tous les participants de garder le secret » écrivit de son côté Paul Warburg dans le compte-rendu qu’il fit dix-huit ans après les événements dans The Federal Reserve System, Its Origin and Growth, Volume I, p. 58, Macmillan, New York, 1930 (cité par Mullins). ll fallut d’ailleurs trois grandes années aux conspirateurs pour trouver le moment propice à faire adopter leur projet par le gouvernement et pour donner une caution politico-juridique au cartel international de banques d’affaires privées qu’ils avaient imaginé durant le séjour de l’Ile Jekyll. La bataille fut rude.

La vanité du Sénateur Aldrich faillit faire capoter l’affaire : il tenait beaucoup à donner son nom à la loi qui fut présentée une première fois au Congrès en 1908. Mais ses amitiés avec les banquiers internationaux étaient si bien connues que le Congrès, méfiant, retoqua le projet dans lequel il voyait la mainmise d’un petit groupe de puissants banquiers sur l’économie américaine. Depuis la grande panique boursière de 1907, qui avait suivi les crises de 1873 et de 1893, que le public américain imputait aux manoeuvres des banquiers, toute initiative de leur part était frappée d’opprobre et aucun membre du Congrès n’aurait osé voter un projet qui aurait reçu le sceau de leur approbation.

C’est pourquoi une rude bataille politico-médiatique fit rage au Congrès et dans la presse durant les années 1910, 1911 et 1912 afin d’assurer la promotion du projet Jekyll. Après que ces banquiers, majoritairement Républicains, eurent réussi à faire élire, en 1912, le candidat qu’ils avaient choisi, le Démocrate Woodrow Wilson, Gouverneur du New-Jersey et ancien Président de Princeton – dont ils avaient financé la campagne et qui était leur homme – les conspirateurs eurent alors l’idée géniale de mettre dans leur jeu deux banquiers de moindre renom, et démocrates eux aussi. Ils choisirent M. Carter Glass le Président de la Chambre des représentants, et M. 0wen, Président du Sénat – donc appartenant en principe, tous deux au parti des défenseurs des « intérêts du peuple » et qui passaient dans le pays pour des ennemis du « Wall Street MoneyTrust » .

Le plan Warburg rédigé lors du conclave de l’île Jekyll, fut consigné dans le rapport Aldrich. En bons chasseurs de canards, les « conspirateurs » utilisèrent donc la technique bien connue du leurre. Deux plans aux noms différents, mais aux contenus quasi identiques furent lancés dans le public et chacun eut ses détracteurs virulents et ses partisans enthousiastes : le Rapport Aldrich qui faisait l’unanimité contre lui, était défendu par les Républicains et passait pour être le plan des trusts bancaires, et la Loi de Réserve Fédérale, défendue par les Démocrates, était censée préserver les intérêts des citoyens.

Pour pimenter encore plus le stratagème, Nelson Aldrich, qui venait de perdre son poste de Sénateur ainsi que Frank Vanderlip – les deux principaux meneurs de la cabale en faveur de Wall Street – attaquaient violemment la Loi de Réserve Fédérale, lui reprochant d’être beaucoup trop hostile aux banquiers. Comme justement le Congrès était lui aussi majoritairement hostile aux trusts, les congressistes furent dupes de cette rouerie et se ruèrent sur le leurre.

C’est là qu’il faut admirer la rouerie et la connaissance de la psychologie des foules de nos conspirateurs. Pendant que les deux lièvres candides vantaient dans la presse le projet en réalité élaboré à Jekyll Island et baptisé le Bill Owen-Glass, en affirmant que ce n’était pas le projet des banquiers, les vrais rédacteurs du projet et notamment le puissant homme d’affaires et banquier, Frank Vanderlip et le Sénateur Aldrich le critiquaient véhémentement dans les journaux. En même temps, ils finançaient en secret une campagne de promotion menée par des hommes de paille dans les Universités – notamment à Princeton, à Harvard et à l’Université de Chicago, subventionnée à l’époque par John D. Rockefeller à hauteur de cinquante millions de dollars – ainsi que dans tous les centres d’influence économique auxquels ils avaient accès.

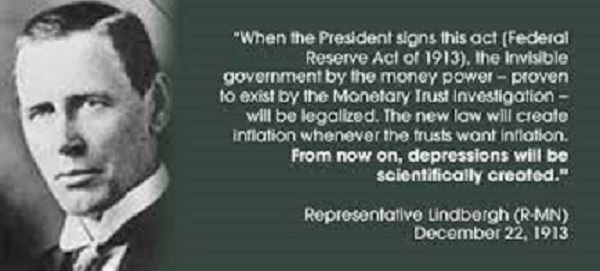

Un des opposants les plus farouches au plan des banquiers – appelé Plan Aldrich, ou Plan pour la législation monétaire – fut Charles Lindbergh Senior, membre très actif du Congrès. Lucide, il déclarait le 15 décembre 1911 :

« Notre système financier est une escroquerie et sera un fardeau énorme pour le peuple… J’affirme qu’il existe chez nous un Trust monétaire. Le plan Aldrich est une simple manipulation dans l’intérêt de ce Trust. […] Le Plan Aldrich est le Plan de Wall Street. […] En 1907 la nature avait répondu le plus aimablement possible et avait donné à ce pays la récolte la plus abondante qu’il ait jamais eue. D’autres industries avaient parfaitement fonctionné et d’un point de vue naturel toutes les bonnes conditions étaient remplies pour que l’ année fût la plus prospère possible. Au lieu de cela, une panique a entraîné d’énormes pertes pour le pays. […] Aujourd’hui, partout des intérêts considérables sont mobilisés afin de pousser à l’adoption du Plan Aldrich. Il se dit qu’une somme d’argent importante a été levée à cette fin. La spéculation de Wall Street apporta la Panique de 1907. Les fonds des déposants furent prêtés aux joueurs et à tous ceux que le Trust Monétaire voulait favoriser. Puis, quand les déposants voulurent récupérer leur argent, les banques ne l’avaient plus. Cela a créé la panique.» (Charles A. Lindbergh, Sr., Banking, Currency and the Money Trust, 1913, p. 131)

Bien que le terme de « Banque centrale » eût été soigneusement évité, c’était bien de cela qu’il était question dans les deux cas, pour le plus grand profit des banquiers, en application de la phrase du vieux, richissime et cynique John Pierpont Morgan : « La Monnaie est une matière première » – à l’instar des pommes-de-terre ou des tomates – à cette petite différence près que les banquiers n’ont aucun mal à produire cette matière première-là.

Cette conception agricole de la monnaie est un reflet fidèle de celle exposée par Jacques Attali dans l’ouvrage cité ci-dessus: « Pour le peuple juif, (…) écrit-il, il n’y a aucune raison d’interdire le prêt à intérêt à un non-juif, car l’intérêt n’est que la marque de la fertilité de l’argent. »

Peu de membres du Congrès avaient eu le courage de s’opposer publiquement à l’un et à l’autre plan des banquiers. Le député Charles Lindbergh avait déclaré le 15 décembre 1911 : « Le gouvernement poursuit d’autres trusts en justice, mais il soutient le trust monétaire. J’ai attendu patiemment pendant plusieurs années l’occasion d’exposer le niveau erroné atteint par la masse monétaire et de montrer que le plus grand des favoritismes est celui que le gouvernement a étendu au trust monétaire ».

Rien n’y fit, le Bill Owen-Glass ou Loi de Réserve Fédérale, fut voté par le Congrès en tant que mesure libérale et hostile à la finance internationale.

L’opération de vote au Congrès s’était également déroulée d’une manière extraordinaire dans ce genre d’enceinte. En effet, le Federal Reserve Act fut présenté en catimini et dans une discrétion absolue, le 23 décembre 1913, dans la nuit, entre 1h30 et 4h30, au moment où les membres du Congrès étaient soit endormis, soit retournés dans leurs circonscriptions pour les fêtes de Noël.

Les députés démocrates présents, soutenus par le Président Wilson, affirmaient, la main sur le coeur, qu’ils votaient contre le projet des banquiers et « en faveur de la réduction des privilèges » des banquiers.

Dans la foulée, le projet passait, le jour même et immédiatement, au Sénat, si bien que le 24 décembre 1913, à 6h02, toute l’affaire était bouclée et le projet était définitivement adopté.

Le 23 décembre 1913, au moment où la loi fut votée, amer, Charles Lindbergh, l’opposant le plus farouche à cette loi, prononça au Congrès un discours prémonitoire, et plus actuel que jamais, compte tenu de ce que sont devenus Wall Street et la Fed :

« Cette Loi établit le trust le plus gigantesque de la terre. Lorsque le Président signera ce projet de loi, un gouvernement invisible, celui de la puissance monétaire, sera légalisé. Le peuple peut ne pas s’en rendre compte immédiatement, mais le jour du jugement n’est éloigné que de quelques années. Les trusts réaliseront bientôt qu’ils sont allés trop loin, même pour leur propre bien. Pour se délivrer de la puissance monétaire, le peuple devra faire une déclaration d’indépendance. Il pourra le faire en prenant le contrôle du Congrès. […] Ceux de Wall Street n’auraient pas pu nous tromper si vous, les Députés et les Sénateurs, n’aviez fait du Congrès une fumisterie. […] Si nous avions un vrai Congrès du peuple, la stabilité régnerait. Le plus grand crime du Congrès est le vote de son système monétaire. Le pire crime législatif de tous les temps est perpétré par ce projet de loi bancaire. Les groupes parlementaires et les chefs de partis ont à nouveau agi et empêché le peuple d’obtenir le bénéfice de son propre gouvernement. »

Le député Louis Mc Fadden avait, lui aussi, manifesté une opposition violente et il écrivit : « Un système bancaire mondial est en train de mettre en place un super État contrôlé par les banquiers internationaux. (…) Ils travaillent ensemble à l’asservissement du monde au nom de leur propre intérêt. La Fed a usurpé le pouvoir du gouvernement ».

Les députés démocrates présents étaient persuadés, à l’instar du Président Wilson, qu’ils avaient voté contre le projet des banquiers.

Il s’agit d’un stratagème classique, mais inusable. L’ancien Président de la République française, M. Nicolas Sarkozy l’a utilisé à sa manière avec succès en faisant voter, par une majorité obséquieuse, un traité de Lisbonne qui n’est que le frère jumeau d’un traité constitutionnel refusé par un referendum populaire. Passé dans un shaker, de manière à créer un désordre tel dans les articles qu’il devenait difficile d’en comprendre le sens, la majorité au pouvoir s’est employée à tenter de démontrer qu’il s’agissait d’un tout autre texte et qu’un nouveau vote était justifié.

Nietzsche nous avait prévenus :

« L’État ment dans toutes les langues de la terre ; et, dans tout ce qu’il dit, il ment – et tout ce qu’il a, il l’a volé... » (Zarathoustra)

Et pendant ce temps, les journaux appartenant aux banquiers publiaient des articles délirants d’enthousiasme, chantaient la grâce du cadeau de Noël, prédisaient des lendemains qui chanteraient et une prospérité sans limites pour toutes les classes de la société.

Le lendemain du jour mémorable du vote, le 24 décembre 1913, le banquier Jacob Schiff remerciait le diligent homme de l’ombre : « Mon Cher Colonel House. Je veux vous dire un mot pour le travail silencieux, mais sans aucun doute efficace, que vous avez fait dans l’intérêt de la législation monétaire, et vous féliciter de ce que cette mesure a été finalement promulguée en loi. Tous mes meilleurs vœux. Sincèrement votre, JACOB SCHIFF ».

On ne peut s’empêcher de voir dans ce document le ton et le contenu du commanditaire à son subordonné et exécuteur.

Le Président Wilson, pourtant « créé » par les banquiers et exceptionnellement favorable à leurs plans avait, à la surprise générale, renâclé au dernier moment et avait refusé de signer le décret destiné à donner force de loi à ce vote. Le banquier Bernard Baruch à l’influence naissante et qui jouera un rôle capital dans la politique des États-Unis dans les années suivantes, s’était précipité à la Maison Blanche et avait arraché l’accord du Président. Ce ne fut pas une tâche trop ardue, car cet homme psychologiquement faible, tantôt entre les mains du Colonel House, tantôt entre celles de son énergique nouvelle épouse, ne contestait pas le principe ou l’ensemble de la loi, mais des détails mineurs concernant les nominations à l’intérieur du système.

Néanmoins, en 1916, prenant tardivement conscience des conséquences de cette loi et des restrictions qu’elle apportait au pouvoir exécutif – le sien – il manifesta des regrets et émit forces gémissements d’impuissance.

« Notre grande nation industrielle est contrôlée par leur système de crédit. Notre système de crédit est privatisé, c’est pourquoi la croissance du pays ainsi que toutes nos activités sont entre les mains d’une poignée d’hommes qui, si nécessaire, pour des raisons qui leur sont propres, peuvent geler, vérifier et détruire la liberté économique. Nous somme devenus un des plus mal gouvernés, des plus contrôlés et des plus soumis de tous les gouvernements du monde civilisé. Il ne s’agit plus d’un Gouvernement libre d’opinion ni d’un Gouvernement de conviction élu à la majorité, mais d’un Gouvernement soumis à la volonté et aux décisions d’un petit groupe d’hommes dominants. » (L’Economie Nationale et le Système Bancaire, document sénatorial N°3, N° 223, 76ème Congrès, 1ère session, 1939.)

C’est pourquoi les journalistes, et même les historiens qui attribuent la paternité de la FED au Président Woodrow Wilson, alors que sa contribution à ce projet fut nulle, ne connaissent pas les circonstances précises de sa venue au monde, ou feignent de ne pas les connaître

Car les circonstances du vote au Congrès avaient fait, elles aussi, l’objet de ruses, de manipulations, de tractations secrètes dans les coulisses, de marchandages. Là encore les deux mêmes larrons, le puissant banquier au rude accent teuton, Paul Warburg et le Colonel House, avaient été à la manœuvre.

George Sylvester Viereck écrivit :

« Les Schiff, Warburg, Kahn, Rockefeller et Morgan avaient placé leur confiance en House. Lorsque la législation sur la Réserve Fédérale prit enfin une forme définitive, House fut l’intermédiaire entre la Maison-Blanche et les financiers. » (George Sylvester Viereck, The Strangest Friendship In History, Woodrow Wilson and Col. House, Liveright, New York, 1932)

Le maléfique « Empire du mensonge » vient de bétonner ses fondations.

Source : http://aline.dedieguez.pagesperso-orange.fr/mariali/sommaire_chaos.html

URL de cet article : http://blog.lesgrossesorchadeslesamplesthalameges.fr/index.php/la-naissance-mafieuse-du-dollar/

Mars 2022

0 Comments